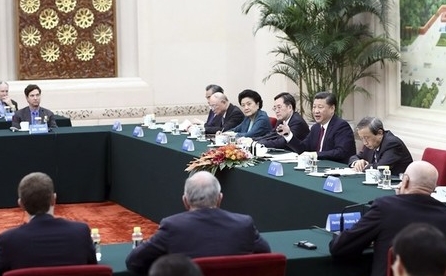

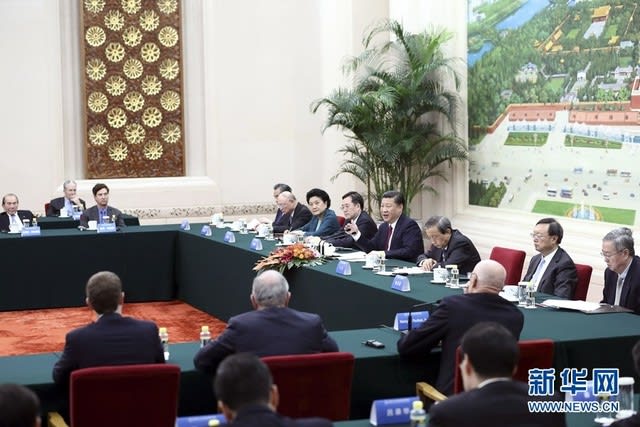

昨日の30日、清華大学はうらやましいねぇ、と同僚から教えられたニュースは、習近平総書記が同日、北京の人民大会堂で清華大学関係者と会談したとの内容だった。写真を見ると、習近平をはさんで大臣クラスの経済・金融・外交・教育担当者がずらりと顔をそろえている。

清華大学は習近平、胡錦濤をはじめ歴代指導者を多数輩出しており、政権とも近い。大学幹部が公職を兼ねるケースも多く、莫大な国家予算が流れ込んでくる。国家政策を担う学術研究機関である。

この日、会談したのは同大経済管理学院顧問委員会の外国人顧問だ。公式報道を見る限り、習近平が2期目政権スタート後、最初に会った外国人ということになる。第19回党大会で新たに誕生した新指導部が対米重視の布陣であることはすでに指摘したが、今回の会談に関する公式報道でも、名前が紹介されたのは米国人ばかりだ。

同顧問委員会主席を務めるブレイヤー・キャピタルのジム・ブレイヤーCEO、さらにアップルのティム・クックCEOとフェイスブックのマーク・ザッカーバーグCEO、さらには、米投資会社ブラックストーン・グループの創業者、スティーブン・シュワルツマン氏、元米財務長官のヘンリー・ポールソン氏の名もあった。しばしば中国メディアに登場する常連だ。

いずれも中国に密接な利益を持っている。フェイスブックは中国での使用が禁じられているが、今後、どのような形でビジネスチャンスが開拓されるかはわからない。中国は将来に向け、シェアリング経済の莫大な市場を持っている。

習近平は会談で、「商売は成立しなくても、仁義は残る」といつもの俗言で煙に巻いたが、中国が巨大市場を武器に、米国ビジネス界の頭脳を味方につけようと必死なのは明らかだ。大学とは言いながら、国家政策にかかわる重要な経済の場であり、外交の場でもある。

清華大学は米国との深い縁がある。清朝末の1900年に起きた義和団事件では、列強による中国支配に反発した秘密結社・義和団が北京の各国公館エリアや天津の租界を襲撃し、日本や米英露など八か国が連合軍を派遣して鎮圧した。清朝は事後処理として巨額の賠償金を要求された。米国は中国人を米国に留学させるための費用として賠償金を中国に返還し、その資金で設立された留学生養成機関が同大の前身、清華学堂である。

私は著書や寄稿で何度も書いたが、シュワルツマン氏が昨年9月、私財1億ドルを投じて同大に新設した「シュワルツマン学院」に注目している。

バンク・オブ・アメリカ、米ボーイング社、米ゼネラル・エレクトリック(GE)などからも計1億ドルが寄せられた。プログラムの目的は、

「中国を知り、中国に親しみ、中国を理解する教育の場を提供し、広い視野を持ち、全面的な素養を備え、文化の枠を超えた指導力を有する逸材を育てる」(陳吉寧清華大校長)

ことを目的とし、「中国に身を置き、世界に向き合う」をスローガンとしている。同大敷地内には中国風デザインの専用校舎まで完成し、充実した研究環境が提供されている。部外者の学生は容易に立ち入ることができない聖域とされている。

第1期の研究生は世界の有名大学などから30倍の倍率で選考された111人が学び、1年間の学期を終えすでに卒業した。45%は米国、20%は中国、残りは他国からとあらかじめ決められた国別の比率に従い、香港・マカオを含む中国と台湾が23人、米国が49人、その他が39人で、学費は全額が奨学金だ。9月からは2期目の学生127人が学んでいる。

同学院の顧問としてサルコジ元仏大統領、ブレア元英首相やキッシンジャー、パウエル、ライスの歴代米国務長官、さらにポールソン元米財務長官やウォルフェンソン元世界銀行総裁が名を連ねる。同学院プログラムの発足式は2013年4月21日、人民大会堂で盛大に行われたが、習近平とオバマからの祝辞も読み上げられ、ケリー米国務長官のほかキッシンジャー、パウエル、ライスの歴代米国務長官によるビデオレターのメッセージが紹介された。米中最高指導部が顔をそろえた破格のイベントだと、強い印象を受けたのを覚えている。

中国の対外的なソフトパワー宣伝工作は、教育省が主管し、中国語や中国文化を学ぶ孔子学が中心的な役割を担い、米国の110か所を含む世界404か国・地域に512か所が設立されている(2016年12月現在)。だが、中国への体制批判を緩和する政治的意図が隠されているとの疑念から、学問や言論の自由に対する懸念も強い。

この点、シュワルツマン学院は米国サイドが中国の対外文化宣伝に手を貸す点で異色である。ブラックストーンは政府系の中国投資有限責任公司(CIC)からも出資を受けており、シュワルツマンの目的が中国ビジネスへの進出にあるのは明らかだが、中国にとっても大きな利益がある。安全保障や人権問題などで対立を抱えながらも、両国は各種チャンネルで人的交流を拡大させている。

日本での報道が、意図的に避けているのか、あるいは見る余裕もないのか、こうした真相に向いていないのが心もとない。

編集部より:この記事は、汕頭大学新聞学院教授・加藤隆則氏(元読売新聞中国総局長)のブログ「独立記者の挑戦 中国でメディアを語る」2017年10月31日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、加藤氏のブログをご覧ください。