新年の最初のコラムはやはり「神」について考えてみた。

「わたしは、有って有る者」(旧約聖書出エジプト記第3章)といわれる「神」を人知で理解しようとすること自体、久しく“無謀な行為”と受け取られてきた。「神」と人間の間には超えてはならない壁があった。というより、「神」への畏敬が強く、人は「神」に近づき、話しかけることができなかった。

その「神」は2000年前、独り子イエスを降臨させた後は「愛の神」として前面に登場してきた。「神」と人間の壁が取り除かれ、単なる創造主と被創造物の関係ではなく、「親と子」の関係が次第に強調されていった。人格神の登場だ。

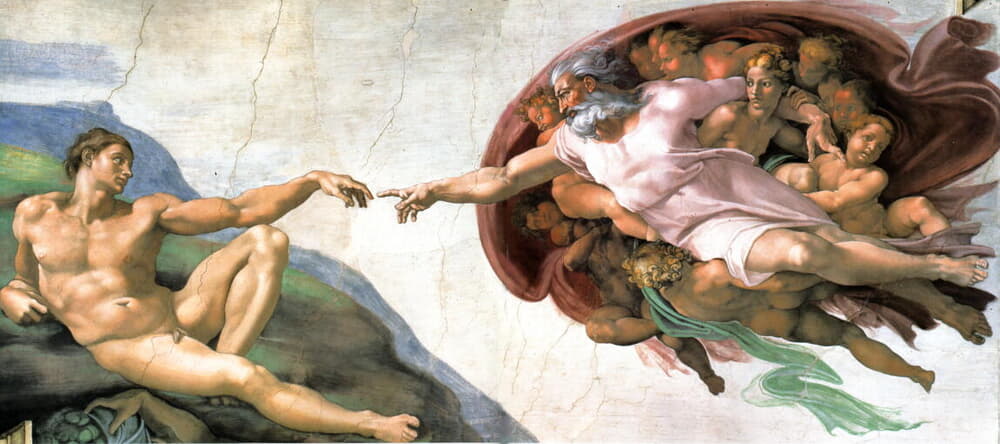

▲ミケランジェロの作品「アダムの創造」(ウィキぺディアから)

それでは「神」は如何なるお方だろうか。旧約聖書の「創世記」を読む限りでは、「神」は“自分の似姿”で人を創造された、すなわち、男と女を創造されたという。「神」は男性格と女性格を有していることになる。キリスト教の「神」は基本的には男性格要素が強いが、聖霊が降臨して女性神的な役割を果たすことで、キリスト教神学の欠損部分を補填してきた。

日本のカトリック作家・遠藤周作は「父の神」ではなく、日本の土壌に適した「母の神」を追及し、それをテーマとした作品を残していった。遠藤は西欧のキリスト教に忘れられがちな「女性神」を呼び起こした。弱さゆえに罪を繰り返す人間に「母の神」は共に涙を流してくれる。同伴者としての神だ。

ところで、「女性神」については昔からさまざまな伝説がある。古代中国神話では女媧(じょか)と呼ばれる「女神」が人類を創造したという話が伝わっている。「女神」がどうして人類を繁殖できたかについてはいろいろな説があるが、老子の「万物は陰を負い、陽を抱いている」という陽陰説を適応すれば、「女神」の女媧は単性生殖ではなく、自身の陽陰で万物を創造したというのだ。もちろん、伏羲(ふくぎ)と呼ばれる皇帝と女媧の兄妹婚姻で人類を繁殖したという説もある。

キリスト教世界では男尊女卑の世界が長い間続いてきた。20世紀に入り、男女同権を訴える運動が生まれ、ウーマンリブ運動、フェミニズムなどを通じて女性の社会進出が活発化していった。一部ジェンダー・フリー運動の行き過ぎもあって、ここにきて男権の回復を叫ぶ声が聞かれだした。

誤解を避けるために「男尊女卑」の起源について少し説明する。創世記の「失楽園」の話を読めば、人類の最初の過ちは最初の女性エバから始まったことが分かる(女性諸君、これは当方の説ではない。創世記の中で記述されている内容だ)。エバに誘惑されたアダムもその過ちの責任を共に背負っていく。創世記では、神は堕落後のエバに「産みの苦しみ」を、アダムには「生活の糧を得るための苦労」をそれぞれ言い渡している。「神学大全」の著者のトーマス・フォン・アクィナス(1225~1274年)は「女の創造は自然界の失策だ」と言い切っている、といった有様だ(「なぜ、教会は女性を軽視するか」2013年3月4日参考)

「女権の復帰」現象はエバが本来の立場を回復してきたことを示唆する。20世紀に入り、女性は立ち上がり、男尊女卑の世界に挑戦していった。現代はその時代を通過しているところだろう。

男女の闘争史の最終ゴールは男女和合の実現だが、それがハード・ランディングになるか、ソフト・ランディングとなるかは現代に生きる男女の責任だ。明確なことは、男女が和合しない限り、男性格と女性格から成る「神」は自身を表すことができないことだ。「男性が強い世界」でも「女性が強すぎる世界」でも「神」は安住できない。換言すれば、神の似姿としての「男性」と「女性」の2性の和解が問われていることになる。原点に帰っていえば、男性と女性は本来、神の似姿の半分、ベター・ハーフというべきだろう(「アダムに“へそ”(臍)があったか」2017年1月2日参考)。

まとめると、歴史は「男尊女卑」から「女権の復帰」、「男女相克時代」を経て「男女和合時代」へと流れてきているわけだ。「第3の性」といった表現がメディアで騒がれているが、それは「男女相克時代」が生み出した副産物に過ぎず、本流からは懸け離れている。

参考までに、科学は宗教の固陋な伝説や神話を木っ端微塵に破壊し、「神」が存在しないことを証明してくれるだろうと期待してきた無神論者にとって、科学の発展史は想定外だった。アインシュタインが「相対性理論」を発見した時代、「神」を信じる科学者はまだ少数派に過ぎなかったが、21世紀の今日、国連の調査によれば、80%以上の科学者が「神」の存在を信じている。科学が「神」の存在を証明する時代が差し迫ってきたわけだ(「大多数の科学者は『神』を信じている」2017年4月7日参考)。

ちなみに、欧州の有名な予言者、ブルガリア人のババ・ヴァンガは「西暦4509年には人類は神と対話できるようになる」と予言した。今年は西暦2019年だ。あと2490年間というため息が出てくるほど長い間、人類は神と対話できない日々を過ごさなければならないことになる。預言者の言葉を無視できないが、今回はヴァンガの予言が外れることを期待する(「ババ・ヴァンガ『2019年の予言』」2018年12月30日参考)。

編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2019年1月2日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。