当方は自宅では新聞はオーストリア代表紙プレッセ一紙だけを購読、他の紙新聞はもっぱらネットでフォローしている。プレッセ紙は自宅配達で毎朝早朝5時過ぎにはポストに届く。30日もいつものようにポストを開けてプレッセ紙を取り出して1面を見て驚いた、というか、「ああ、ここまで問題化されてきたのか」といった思いの方が当たっているかもしれない。

Huawei will noch heuer Marktführer bei Smartphones werden https://t.co/3WlQHOb6zW

— Die Presse (@DiePressecom) 2019年1月24日

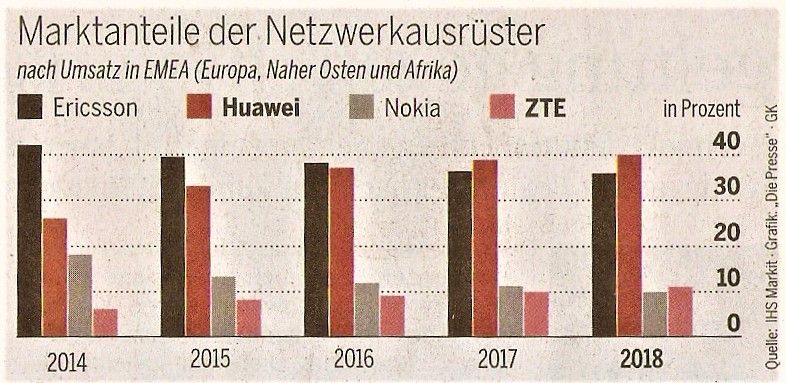

1面トップの見出しは「ファーウェイ(Huawei)はどれだけ危険か」だ。1人の中国人女性がファーウェイのスマートフォンを見ている写真が大きく掲載され、欧州・中東・アフリカでのファーウェイ、フィンランドのノキア、中国の通信大手「中興通訊」(ZTE)、スウェーデンの通信機器メーカーのエリクソンの4社の市場占有率のグラフが載っていた。

欧州・中東・アフリカ市場の通信大手4社の市場占有率のグラフ(オーストリア代表紙プレッセ(2019年1月30日付)から )

米国を皮切りに、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、日本、ここにきてドイツ政府もファーウェイ(華為技術)製品を政府調達から排除してきたことはこのコラム欄でも紹介済みだ(「東欧で“ファーウェイ締め出し”拡大」2019年1月15日参考)。プレッセ紙は「米国政府はファーウェイが中国のスパイ活動を支援しているとして、米国市場から実質的に追放してきた。それを受け、米国の同盟国もその決定に従ってきている」とファーウェイ追放の流れを紹介。ちなみに、米国政府は今年に入り、カナダ政府が昨年12月、米国政府の要請で逮捕したファーウェイ社の任正非CEOの娘である孟晩舟・財務責任者(CFO)の引き渡しを要求したばかりだ。

米国が恐れるシナリオは、ファーウェイが2020年に実用化を計画している5G(第5世代移動通信システム)の覇権だ。通信情報世界では5G時代を迎える。現在の4G(LTE)よりも超高速、超大容量、超大量接続、超低遅延が実現する。本格的なIoT(モノのインターネット)の時代到来で、通信関連企業は目下、その主導権争いを展開している。

5Gが実現され、IoT技術が普及すると、家電製品や車などさまざまなモノがインターネットに接続され、モノの相互通信・データ収集が実現する。米国が警戒している点は、中国の5Gの軍事利用だ。プレッセ紙は「米国の懸念は一国だけではない。英国、フランス、ドイツの情報機関も共有している」という。

グラフによれば、2014年、エリクソンは市場占有率40%以上を占めてトップだった。ファーウェイは26%前後だったが、その4年後の18年にはエリクソンを抜いて約40%で首位に躍り出た。ZTEは約10%だから、中国の2社で市場占有率は50%となる。

プレッセ紙は「ファーウェイをめぐる米中の闘争は次第に欧州にも波及してきた。問題は欧州市場を独占してきたファーウェイなど中国企業抜きで、欧州が独自の5G網を設置できるかだ」と問いかける。ドイツの大手通信関係者は「ファーウェイ抜きでは欧州の5G網の構築は少なくとも2年遅れる」と懸念している。欧州の通信市場はジレンマに陥っているわけだ。

問いは2つだ。①ファーウェイはどれだけ危険か、②欧州市場に定着した中国企業をどのように再び追放できるかだ。例えば、オーストリア政府はファーウェイ問題では「セキュリティの危険性という危惧に対する証拠はないので、過剰反応する具体的な理由はない」と静観している。同国政府はファーウェイとは契約を結んでいないが、同国の通信大手T-Mobileは中国企業に依存している。

欧州委員会副委員長兼デジタル単一市場担当のアンドルス・アンシプ委員は、「ファーウェイや他の中国企業は危険だ」と受け取っているが、欧州連合(EU)の統一政策とはまだなっていないのが現実だ。

ファーウェイに代わって世界最大のコンピュータネットワーク機器開発会社、米国のシスコ (Cisco Systems, Inc.)を利用する考えも聞かれるが、多くの欧州諸国は、「米国も中国と同様だ。通信網を情報活動に利用する点で米国は中国と同じだ」と警戒している。

それでは欧州生まれのエリクソンやノキアはどうか。2社は技術的には問題ないが、中国企業との戦いでは既に遅れを取っている。なぜならば、中国企業は国家の補助金を受け、価格競争でも欧州のそれより数段安いから、欧州企業は到底勝てない。そのうえ、エリクソンやノキアは自社の問題を抱え、中国企業の進出に対してこれまで十分対応できなかった経緯がある。

EUは社会のデジタル化促進、5G網の整備を大きな目標に掲げているが、欧州市場から中国企業を追放した場合、大きな経済的損失が出てくるうえ、独自のデジタル化構想を実現するためには多くの時間がかかると予想されている。

編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2019年1月31日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。