事件が起こった当時、私はすでにALSの進行によって言葉によるコミュニケーションをほぼ失っていました。それでもなお、私の中ではやまゆり園事件は特別な事件ではなく、無差別殺人の一つに過ぎませんでした。いわゆる障害者の方が『私も殺されるかもしれない…』とインタビューで答えているのを聞いても全く他人事でした。

というのも、私には当時から今に至るまで障害者の自覚がないのです。もちろん一時的にもどかしさや理不尽さを感じることはありますが、総じて自分の意思で生きさせてもらえてます。そんなわけで私自身にとって死刑囚の言うことは他人事でした。

本来なら、障害者と呼ばれる方が私のようにひけめを持つことなく考えられるのが、当たり前のあるべき社会の姿だと思います。しかしながら私もALS患者としての人生が長くなるにつれて、障害者と健常者の間にある絶対的な壁に触れる機会が多々ありました。『障害者』と呼ばれる者として、他人事じゃいられない問題と捉える必要があると思い、改めて考えてみました。

私の介助者との関係を振り返ってみます。私のような重度障害者は介助者の存在なしでは生きられません。しかしこの日本は慢性的な介助者不足であり、更に言えば重度障害者に対応できる介助者となるとほんの一握りです。そうなると需要と供給のバランスによって、当然介助者側の立場が強くなります。障害者は自分に合わないケアをされても強く介助者には言えません。介助者に『じゃあ辞めます』と言われたら代わりはまずいないからです。

私は気管切開などの手術にかかる入院以外は在宅で暮らしています。在宅が施設と違うのは、介助者のケアが自分に合わないという態度を示せば、介助者が消えていくことです。もちろん代わりを探すのは大変ですし家族に負担をかけるのは明白ですが、自分の意にそぐわないケアをする介助者とは縁を切ることが出来ます。

私は世間一般で言う障害者の自覚がないので、言うべきことはガンガン言って来ました。その結果、私の介助者は入れ替わり立ち替わりしてきました。お互いに腹に一物持ったまま関係を続けても上手くいくはずがありません。介助者が消えていくのが、お互いの健全のためだと思います。人間である以上、どうしても相性の不一致が生じる相手はいるものです。どちらが悪いとも言えない問題だと思います。

それに対して、施設では介助者は消えていきません。腹に一物持ったまま明日もケアにやってきます。我々のような重度障害者は『生殺与奪権』を介助者に握られています。もし包丁を向けられても、私は動けないし喋れないので、全く無抵抗です。そんな絶対的な関係が閉鎖空間でなされたら、少しでも介助者が気に入らないことがあれば『いじめてやろう!』と思うのは人間の醜い本性だと思います。

更に言えば施設は介助者と障害者は1対1ではなく複数対複数です。『いじめてやろう!』の個人的感情に複数人の群衆心理が加わったとしたら、もうそこは障害者にとって生き地獄です。

他に行き場所がないから施設に行かざるを得ない方がたくさんいらっしゃいます。しかし、施設の閉鎖性と無抵抗な障害者と人の性を考えたら、生き地獄を味わっている方は現在も数限りなくいるのではと私は思います。

この問題は幼児虐待と同じです。逃げたくても逃げられない、逃げるとしたら自分で生きる場所をゼロから作る覚悟が必要です。施設の外部からの定期巡回など、閉鎖性を緩和しない限りはこの問題は必ず形を変えて繰り返すと思います。

一例を挙げます。あるALS患者がレスパイトで施設に入りました。動けない・喋れない患者に対して施設の方は『お茶置いときますね』と言ってポットを置いてきました。部屋には自分一人きりです。動けない自分にどうやってポットからお茶を飲めというのか、患者の胸に怒りが沸き立ちました。(『どうやって飲みまんねん?(笑)』と笑って済ませず怒りが込み上げるのもALSの症状の一つです。感情の制御が出来なくなるのです。)

しかし患者はグッと言葉を飲み込みました。施設の人から心象を悪く持たれるよりお茶を我慢する方を選んだのです。その些細なすれ違いをきっかけに生き地獄に陥らないように…

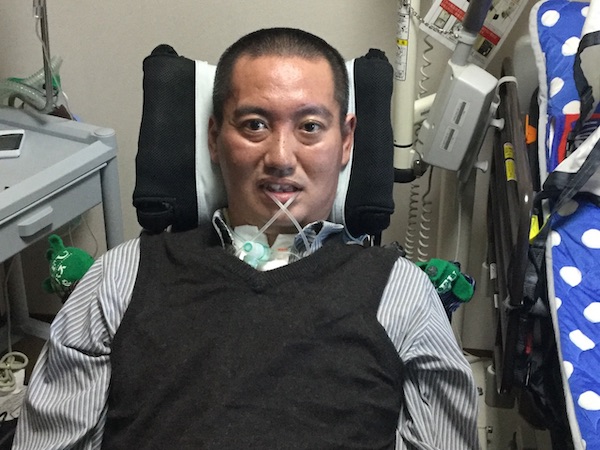

恩田聖敬

この記事は、株式会社まんまる笑店代表取締役社長、恩田聖敬氏(岐阜フットボールクラブ元社長)のブログ「ALSと共に生きる恩田聖敬のブログ」2020年3月19日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。