吉村氏は若干地に足がついていない気がします。橋下氏はどうとらえているのでしょうか?

吉村洋文 大阪府知事と横山英幸 大阪市長 大阪維新の会HPより

さて今日の本題は副首都構想です。これは吉村氏が与党入りするにあたり掲げていた条件の一つであります。さて、この議論、深まっているのでしょうか?

直近の副首都構想の発想は2005年に議連が結成され、国家危機管理国際都市構想なるものが議論され始めたのがきっかけだと思います。その前には首都機能移転の議論が90年代に積極的に行われ、日本国内に3つの候補地、すなわち栃木福島地区、岐阜愛知地区、三重畿央地区に絞り込まれた経緯もあります。

この背景は東京に巨大地震がいつ来るかわからない中でバックアップ機能を持たない現状を早急に打破するということでした。その意味での首都移転議論の真の出発点は関東大震災の時だったと言われています。その後、小泉純一郎氏が首相当時に「東京と大阪の間は避けたほうが良いだろう」と発言したのは首都移転に異論はないが場所は慎重にさらに検討すべし、という意味だったのでしょう。

今回、話が出ているのは大阪副首都構想であり、あくまでも東京がメインだが、大阪にもその機能を持たせることでいざという時にすぐに対応できるようにするということであります。

この移転構想、普通は官庁をどこに動かすか、という話に目が行きますが、案外大事なのが皇居なのであります。東京が壊滅的被害となればそれは皇居も同じことであり、皇族方はどこかに移らねばなりません。どこが適当か、私が勝手に言えば京都御所しかないと思います。

京都御所は宮内庁が管理する数少ない皇室の財産地であります。御所は一時、十分に手をかけなかったため、大荒れの状態でしたが近年、ようやく改善されてきた状況にあります。動きやすいという点も含め、私は御所一択であります。その昔の首都移転構想の際には私は「栃木福島」は妙案だと思っていました。案外地震は少なく、天皇の那須の御用邸があり、どうにか避難できる体制が作れるからであります。(あくまでも首都機能は東京であり、機能回復まで疎開するという発想です。)

大阪に副首都機能を持たせる発想は京都との距離からも悪くはないと思います。場所は伊丹空港跡地論が橋下徹氏が強く推した構想です。つまり伊丹空港は騒音問題があるから廃止してそこに副首都を作るのだという発想ですが、結局、騒音問題よりも便利さを重視した住民の声が上回ることになります。ただ、副首都と言ってもどこまでどれだけの機能を持たせるのか、ということを含めたグランドデザインをしないと中途半端になるでしょう。また移転地が絞られると周辺地価の暴騰が見込まれます。よってその影響を極力受けないエリアを慎重に選定するとともに陸路、空路のアクセスの良さを考える上では別に大阪府に限らなくても京都でも兵庫でもよいと思います。

個人的には名古屋というのも悪くない選択だと思っています。それはリニアがまずは名古屋までの開通であり、大阪までの延伸はまだ相当時間がかかり、それまでに巨大地震が来てしまう可能性があるのです。ただ東京が壊滅的状況になれば新幹線やリニア、空港という「副首都に向かう足」もダメージを受ける可能性はあります。その点は小泉純一郎氏の意見には一理あるわけで、陸路のアクセスが取りやすく、距離が比較的近い「栃木、福島」構想のアドバンテージは今でもあるのだと思います。

官庁勤めの人にこの話をすると「都落ち」のイメージが強いらしく、眉をひそめる方が多かったという記憶があります。ただ、世界を見ると経済中心地と首都機能は別に設けている国も結構あります。カナダはオタワ、アメリカはワシントン、ブラジルはブラジリアといった具合で普段は行かない政治中心の街を形成しています。またカナダは一つの省庁も機能をあちらこちらに分散させており、言い方を変えれば雇用などをうまく考えているとも言えます。

高市氏が気をつけなくてはいけないのは副首都構想とその候補地はポンポン決められるものではないという点であり、維新と連立与党になったから大阪を選びました、というのでは無理があると思います。セキュリティ面やコストなどを含め、もう少し慎重に考えるべきでしょう。

では今日はこのぐらいで。

編集部より:この記事は岡本裕明氏のブログ「外から見る日本、見られる日本人」2026年1月23日の記事より転載させていただきました。

]]>次に取り組みたいのは「おひとり様」政策です。

一人で生きる選択をした女性が、貧困や孤独に追い込まれる現実。それは、もはや自己責任ではありません。政治が向き合う課題です。 https://t.co/CcXof1zVuC

— れんほう🪷蓮舫🇯🇵 (@renho_sha) December 29, 2025

実際、男性の方が女性より2倍孤独死しているというデータもあるので、筆者も女性限定の支援策には懐疑的です。

【参考リンク】男性は女性よりも2倍も孤独死している

ただし。じゃあ就職氷河期世代あたりの女性で困窮しているのはただの甘えで流してしまってもいいかというと、筆者はそれも違うのかなという気はしますね。

筆者自身も同世代ですが、採用業務を通じて氷河期世代の女性がどういう扱いをされていたのかはよく知ってますから。

もっと言えばその上のバブル世代ですら、女性の扱いはさすがにちょっと……という感じですね。

というわけで、今回は氷河期世代の男女間格差について取り上げたいと思います。なぜそれは生まれてしまったのか。そして、社会はそれにどう向き合うべきなのか。

老若男女問わず重要なテーマでしょう。

それ以前の世代の男性>氷河期世代男性>氷河期世代女性

過去にも取り上げてきましたが、終身雇用制度というのはきわめて男社会というか、男性を前提として機能するように設計されたものなんですね。

というのも、企業は終身雇用を維持するために、従業員を無制限に働かせる必要があります。

平時の雇用調整は「新規採用・解雇」ではなく「残業の増減」を通じて行われるため、月100時間くらいは残業できるだけの体力が必要です。

それから、田舎で欠員が出た時にいつでも辞令一本で転勤してくれるフットワークの軽さも重要です。転勤で人員をならすことで雇用を維持するのも終身雇用の基本ですから。

要するに日本のメンバーシップ型雇用というのは、職務を限定するジョブ型と違い、ひたすら組織のために滅私奉公する身分制度みたいなものなんですね。

そういう働き方が出来る人材としては、日本企業は長いこと「若い男性」が適役だと考えてきました。

そして、女性は採用はするがあくまでもサポート的な業務にとどめ、昇給も昇格も限定的、結婚や妊娠を機に退職して家庭に入り、滅私奉公する夫を支える側に回るものだとみなしてきました。

ちなみに、専業主婦という概念は、終身雇用と同時期に高度成長期に生まれたものです。昭和のモーレツ会社員の夫を支えるために生み出された割と最近の流行りものなんですね。

たまに自称保守の中に「専業主婦は日本の伝統だ」みたいなことを言う人がいますが、ただのアホなので無視していいです。

さて、そこで平時の残業調整などでは対応できない非常時の不況が来たとします。

今度は企業は新卒採用カットという手法で雇用調整をするわけですが、当然ながら真っ先にカットするのはサポート的な役割の女性ということになります。

もっと就職氷河期世代の女性の就活が知りたい人はこちらもオススメです。

【参考リンク】女子就活、激動の平成 いまや内定率は男子をリード

男子には就職先から資料が送られてきても、女子には届かない」「面接で『女子はいらない』と言われた」「就職セミナーの受け付け開始が男子より2カ月遅かった。女性を採用すると言っていても男女格差は日常茶飯事だ

新卒カードを切らされた挙句に、非正規雇用ルート入りが確定した氷河期女性は多かったでしょうね。

現場で見ていると、これは事実です。 氷河期世代の女性は ・新卒採用が極端に少ない ・非正規・補助業務に固定されやすい ・「経験がない」と言われ続ける という三重苦。 個人の努力不足ではなく、構造の問題です。派遣現場でも今も影響は残っています。 https://t.co/nuilBjplAk

— ハンケ | 派遣営業 (@hanke_sales) January 7, 2026

要するに、氷河期世代は確かにそれ以前の世代よりしわ寄せを喰らってるのは事実ですが、同じ氷河期の中でも男>女という厳然たる格差が生じていたわけです。

だから、おひとりさまを支援しようみたいな発言に対して「いや俺たち氷河期世代の男だってひどかったんだぞ」というのは上の世代の男性と比べれば事実ですし、「氷河期世代の女はもっとひどかったわ」というのもまた事実でしょう。

さらに言うなら、筆者は結婚の意味合いも男女でかなり変わってくると感じています。

男性の場合は独身でも、仕事で頑張ればそれなりの居場所や処遇が与えられるわけです。

ところが女性の場合はハナからサポート役しか期待されていないため、バリキャリでやっていく機会が(すくなくとも氷河期世代やそれ以前の世代には)今よりずっと少なかったはず。

同じ「結婚しなかった(出来なかった)」という選択肢でも、それで得られる生活水準が全然異なるわけです。

実際、筆者の同世代の独身者にはそれなりに人生充実していたり、中には独身貴族と言えなくもないような人もいますけど、そういうのは100%男性ですね。

やはり「男が総合職として滅私奉公し、女性がサポート役に回る」という日本型雇用の暗黙の役回りが諸悪の根源なんですよ。

結局、終身雇用制度の抱える歪みを、みんなで見て見ぬふりをし続けた結果が今なんでしょうね。

「なんで総合職と一般職に分かれていて、女性は一般職中心なのか」とか 「なんで男性は無制限で過労死するほど働かされるのか」とか 「なんで氷河期世代だけこんなに採用搾られるのか」

みたいな素朴な疑問を無視し続け、うやむやのまま流そうとした格差が、結果としてどろどろに濃縮して形になったのが“おひとり様問題”なんじゃないでしょうか。

■

以降、 格差はなぜ固定化されたか 氷河期世代がなすべきこと

Q:「採用責任者ですが40歳以上の独身者はやっぱりちょっと変わってませんか」 →A:「そうかもしれませんが変わっていること自体は悪いことではないかも」

Q:「上昇志向の強い新人と、温室で大事に育てろという人事の板挟みで困ってます」 →A:「本人にやる気があるなら多少負荷を高めても問題ないでしょう」

雇用ニュースの深層

Q&Aも受付中、登録は以下から。 ・夜間飛行(金曜配信予定)

編集部より:この記事は城繁幸氏のブログ「Joe’sLabo」2026年1月22日の記事より転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はJoe’s Laboをご覧ください。

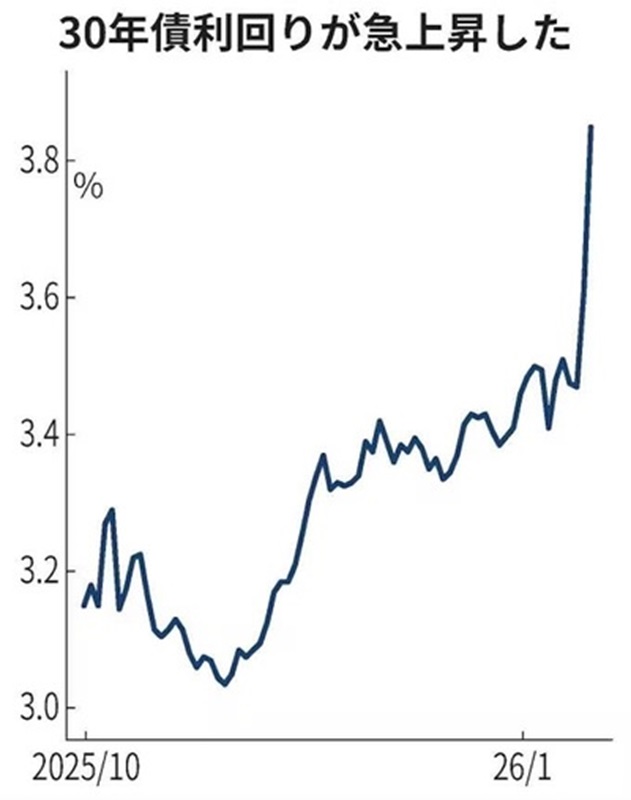

]]>野党ならまだしも与党まで言いだしたから日本国債が投げ売りです。そりゃそうだ。年間5兆円の税収減ならあっというまに円安のインフレだ。財源なき減税でトラスショックが起きたのはたった3年前だぞ。

日本国債はその瞬間に投げ売られました。

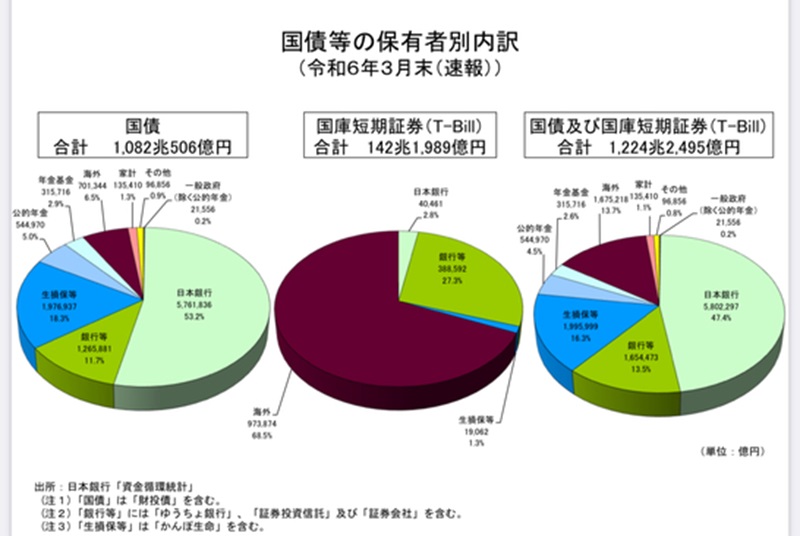

誰だ、日本国債は日本の国内で保有しているのが大半だから暴落しないといってたのは。

売ったのは日本の生保が多いという。そりゃそうだ。こんなことしててインフレになったら国債は含み損がエラいことになる。アホみたいに持ち続けるわけなかろう。

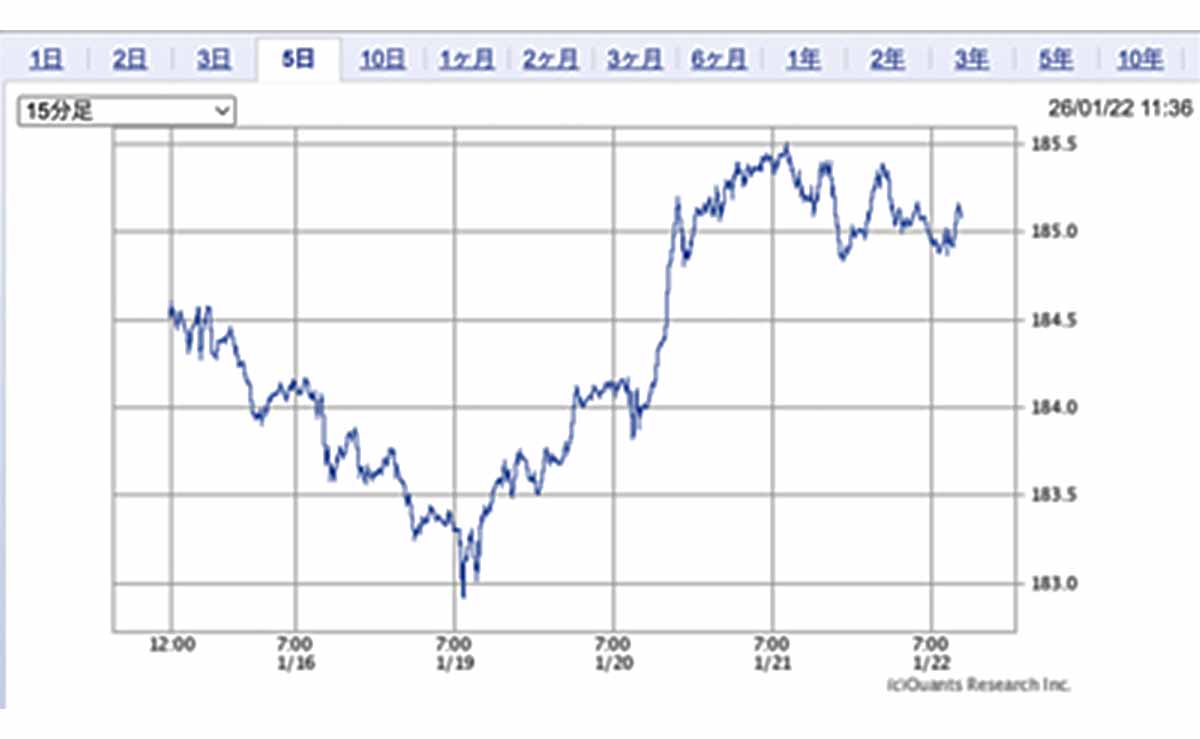

オマケに高市さんは「いままでは緊縮財政だったのでこれからは積極財政」とか、SNSのMMT信者みたいなことまで言いだした。そりゃ危なすぎて暴落するって。ドルもグリーランドのトランプの馬鹿発言で投げ売られたから円ドルではたいして円安ではないが、対ユーロではこんなだ。

で、本日は

財政危機を招かず食品の消費税をゼロにする秘策を各党に与えるのでこの前提で話してくれたまえと上目線で語るぞ。

はっきりいって簡単なことだ

答えは簡単

医療費に10%の消費税をかけるだけ

である。 医療費の総額はちょうど50兆円くらいです 総額(令和5年度): 48兆915億円(前年度比+1兆3,948億円、3.0%増) 1人あたり医療費: 38万6,700円(前年度比+1万3,000円、3.5%増)

50兆円×10% = 5兆円!!!

見事に食品の消費税ゼロと一致しました。まるであつらえたかのようです。これなら財源のある減税です。

メリット1 医療機関はかなりの赤字脱却

いま医療機関の赤字率がヤバいです。

この大きな理由として医療機関は患者に消費税を請求できないという点があります。しかし薬価や器具類、電機代など諸々には消費税がかかるので医療機関は持ち出しになります。患者に10%の消費税を請求できるように法改正すると赤字率はどのくらい減るか、Gemini Proに計算してもらいました。

結論:赤字率は「約2%〜4%」改善する可能性がある

もし、現在の診療報酬(本体価格)を維持したまま、単純に「課税化(患者から10%預かり、仕入れにかかった税を控除する)」した場合、医療機関の利益(または赤字の縮小幅)は、現在ご自身で負担している「控除対象外消費税(損税)」の金額分だけ改善します。多くの急性期病院において、この改善幅(対医業収益比)はおよそ2%〜4%と推計されます。これは、昨今の物価高騰で拡大した赤字幅(多くの病院で数%〜10%程度)の半分〜3分の1程度を埋める規模感となります。

メリット2 無駄な診察の削減圧力になる

どれくらいの無駄な受診の減少につながるかというと、Geminiは過去のデータや経済学の指標(価格弾力性)を用いて試算すると、「受診回数は1〜2%程度しか減らない(圧力はかなり弱い)」という結論になりました。これによって削減できる医療費は、1兆円程度になります。

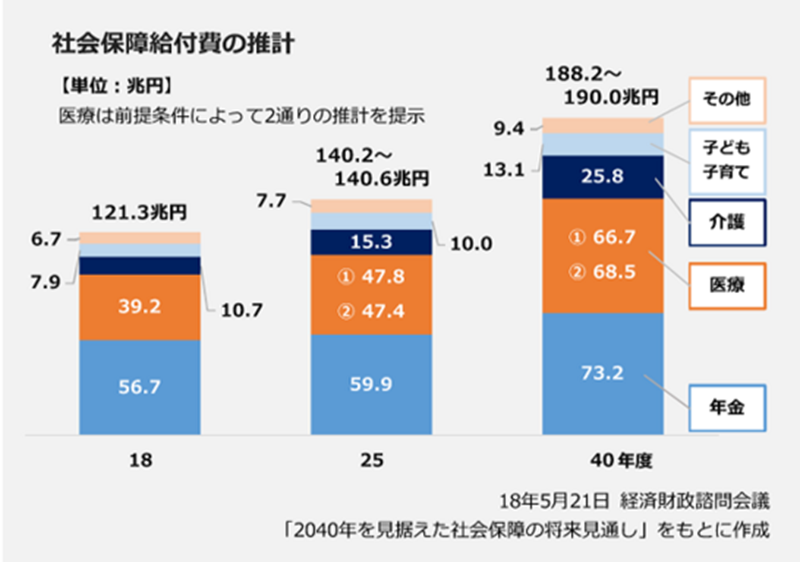

しかし実は医療費はこれからどんどん増えます。2040年には70兆円と、いまから20兆円も増えるのでここに消費税をかけられると2兆円の増収になり、社会保障の悪化をいくぶんでも助けることができます。

メリット3 受け入れられやすい

日本の高齢者が行く必要も無いのにすぐ病院に行くことは世界的な基準から見ても異様ですが、1割負担を3割は非常に強い抵抗となります。しかし消費税程度なら「食品の消費税ゼロとバーターで病院の倒産を防ぐ」ということなら許容される可能性が高いです。

デメリットは健康保険組合の収支の悪化

医療費に10%の消費税をかけ、かわりに診察が1〜2%減る前提の健康保険組合の収支の試算をGemini Proに依頼しました。

ぶっちゃけ健康保険組合の収支は「劇的に悪化(赤字が倍増)」します。消費税分を負担しないといけないからです。

この解決策はひとつだけ 【消費税分を「患者だけ」に負担させる場合】

仕組み: 健康保険組合は「本体価格の7割」しか払わず、「消費税10%分」は全額患者が窓口で払う(=事実上の患者負担率の引き上げ)。

意味が分からない人が多いようなので追記します。 医療費10000円の場合、従来は 3割負担 3000円 1割負担 1000円

新しい税法では 3割負担 3000円+10000円×0.1=4000円の4割負担 1割負担 1000円+10000円×0.1=2000円の2割負担

計算: 組合の支払いは「単価据え置き」で「受診回数が2%減る」ため、支出は2%減ります。 効果: この場合のみ、組合の収支は約900億円程度の改善が見込まれます。

なんとしても食品の消費税をゼロにするわけですからここは飲んで貰いましょう。ほとんどの国民は理解できないから平気です。w

いかがでしょう。これならなんの財政の圧迫にもならず、しかも医療機関の経営を改善して、健康保険組合の収支もよくなります。わたしのアイデアに感謝して国会に提出してくださいね。

編集部より:この記事は永江一石氏のブログ「More Access,More Fun!」2026年1月22日の記事より転載させていただきました。

]]>連合の官公労系組合は中道改革連合を支持し、立民の判断を尊重すると表明した。 官公労中心の連合傘下労組は中道改革を支援し、民間労組を基盤とする国民民主は孤立する構図になっている。 国民民主の主要支持層は大企業サラリーマンだが、強い要望は「社会保険料負担の軽減」だが、党は社会保障改革を避け、所得控除の変更にとどまっている。 中道政党は「老人票を守るためにコア支持層を切り捨てた」と指摘し、将来的に支持率低下を招くとの声がある。 旧同盟系(民間)の支援を受けている国民民主党は、立民現職の小選挙区に独自の候補を擁立することを進めている。 一方、連合は旧総評系(官公労)と旧同盟系(民間)の利害が矛盾するまま野合しており、その構造自体を温存することが批判の対象となっている。 歴代幹部は財界との協調で賃上げを抑えてきたなど、労働者の利益を阻害してきたのは連合自身で、分裂すべきはむしろ連合だという強い批判もある。連合、官公労系は新党・中道を支援 国民民主は立民出身現職に対抗馬https://t.co/nv2bcmjyI7

— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) January 22, 2026

官公労系の労働組合の中道改革支持は中道を中心とした野党再編を加速させる可能性がある。国民民主は支持基盤との政策不一致を抱え、連合自身も内部の矛盾を抱えている。衆院選に向けた「候補者調整」の前に、労働者の利益と政党の戦略が一致しているかという根本問題が改めて突きつけられていると言える。

連合・芳野友子会長 国民民主党HPより

【立民・公明の新党「中道改革連合」 基本政策の全文】 (2026/1/19 日経新聞)

要約

第1の柱:生活者重視と持続的な経済成長 ・生活者ファースト!(どうやらこれが選挙向けキャッチフレーズになる模様) ・手取りとかもらえるお金が増えるようにする ・生活必需品の物価を下げる ・防災減災インフラ更新に投資する ・再エネ投資を最大活用して将来的な脱原発を目指す。原発の再稼働も認める

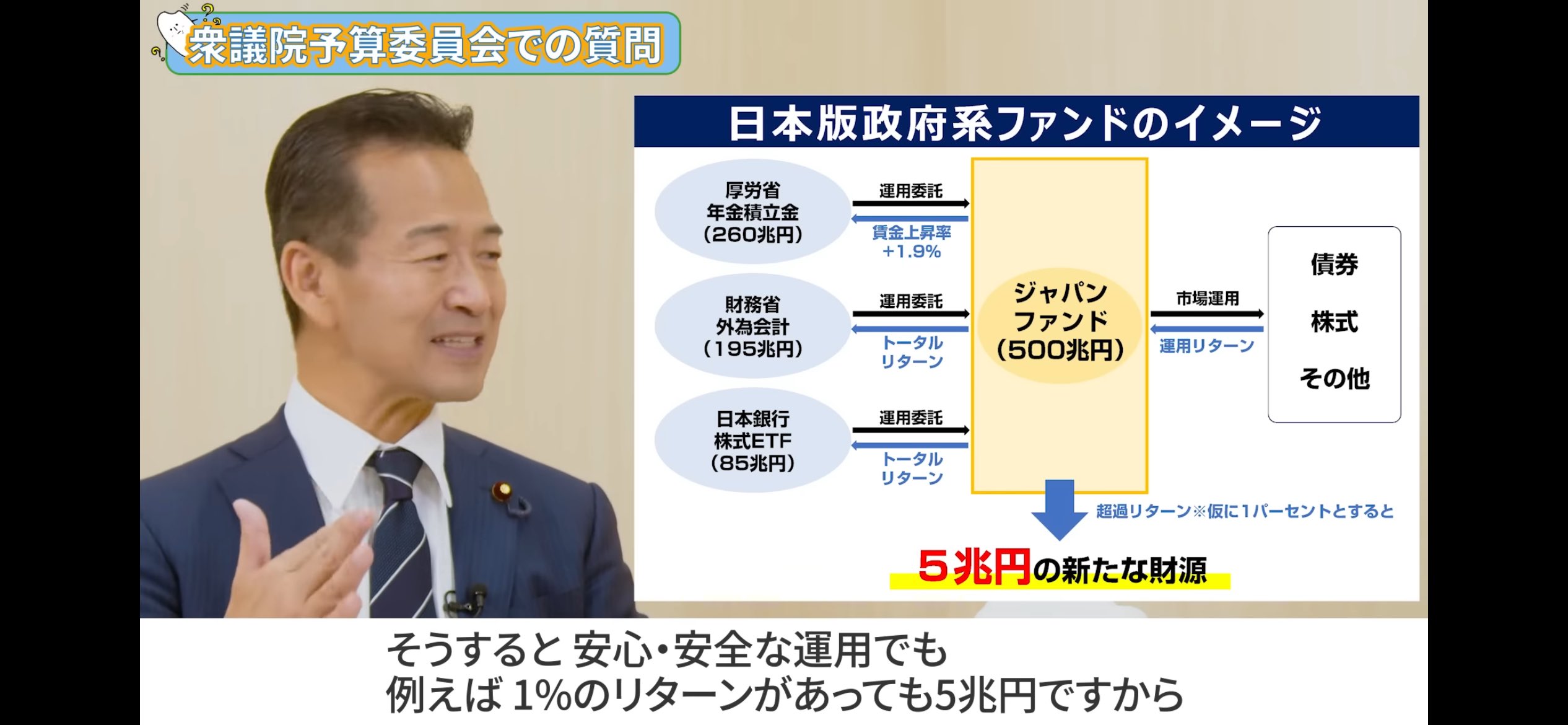

第2の柱:現役世代も安心できる社会保障モデ ・政府の基金を財源にしてジャパンファンドを創設して食料品消費税ゼロとか社会保障負担軽減をするよ ・医療、介護、教育などのベーシックサービス拡充 ・予防医療強化で健康寿命を延ばす ・給付付き税額控除の導入などを行って格差是正と負担軽減を行う、社会保障と税の一体改革を進める

第3の柱:包摂社会の実現(誰も取り残さない社会 ・教育無償化拡大 ・リスキリングの保障などの拡充 ・選択的夫婦別姓、ジェンダー平等、多文化共生、マイノリティ政策などの推進 ・気候変動対策、生物多様性など環境政策を進める ・農林水産業支援、地域医療強化で地域活性化

第4の柱:現実的な外交・防衛と憲法論議 ・対話と平和外交を強化し、普遍的価値に基づく国際秩序を守る ・専守防衛の範囲で防衛力を整備し、日米同盟を基軸に抑止力を強化 ・中国への懸念に毅然と対応しつつ、戦略的互恵関係を構築 ・立憲主義を前提に、自衛隊の位置付けなど憲法改正論議を深める

第5の柱:政治改革と選挙制度改革 ・政治資金の透明性を高め、政治とカネの問題に終止符を打つ ・企業・団体献金の規制強化と第三者機関の創設 ・民意をより正確に反映する選挙制度への改革を進める

耳触りの良いように並べたよくある総花的な内容となっていますが、 先日当ブログでも指摘したように 「包摂社会云々」 これは民主党政権の時にベースを作って拡大してきた 暇空茜氏がWBPCとの戦いで有名にさせたいわゆる公金チューチューの土台となる理念の標語です。

選択的夫婦別姓、ジェンダー平等、他文化強制。 もうこれだけでお腹いっぱいなのにです。

公明党も立憲民主党も日本人の権利や安全や資産を守るよりも 外国人に権利を与える事、外国人を優遇すること、 立憲民主党や公明党が親密な関係をもっている 朝鮮総連や民潭などにとって都合の良い内容となっていることに警戒が必要でしょう。

ですが今回注目したいのはむしろ第2の柱。

中革連は「公金チューチューを守りたい側」 高市総理は「無駄な補助金を削減したい側」

こういう対立軸があるとこのブログでも書きましたが、 第2の柱をよく見れば政府の基金を財源にして社会保障などのバラマキを強化する話です。

しかも給付付き税額控除ということで 低所得者への優遇政策を拡大する事をうたっています。 これまでも公明党の働きかけで たとえば岸田内閣などで住民税非課税世帯への給付バラマキを繰り返しました。

一方で現役世代は負担がひたすら増えるだけでした。

こうした政策をさらに拡大するというわけです。 しかも「政府の基金を財源にして」です。

政府の基金はいくつもありますが、ほとんどが無駄な支出の温床と 会計検査院に批判されてきたものであり、赤字のものも少なくありません。

その上で中革連の言うような巨大な社会保障支出のさらなる拡大をやろうとするのなら、 そんな巨大な予算の財源として すぐに流用できる規模のものはGPIF、 つまり年金基金くらいしかないでしょう。

実際に公明党のHPに昨年10月19日の記事として以下のようにあります。

2025年10月19日 新たな財源を生み出す「政府系ファンド」とは?

―ファンドの財源は。

岡本 例えば、政府は急激な円安や円高が起きた時に介入できるよう、200兆円程度の外為特会(外国為替資金特別会計)を持っています。日本銀行には、金融緩和のために購入を続けてきたETF(上場投資信託)という金融商品が80兆円程度あります。

その他にも、総資産額約250兆円のGPIFをはじめ、さまざまな基金が公的部門にあり、全て足すと500兆円を超えます。

ということでGPIFを名前を出して挙げていることがわかります。

しかもチラシまで作ってたりしますし、 先週も公明党内でジャパンファンドとしてGPIFを利用する旨を公式HPで説明しています。

2026年1月14日 “読者の質問にお答えします” ジャパン・ファンド

~中略~

現在、日本の公的部門が持っている資産は、主なものだけで総額650兆円を超えるものの、省庁の縦割り構造の中で別々に運用されており、利益を得られるチャンスを逃す「機会損失」の実態があります。一方、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は自主運用開始から24年間で約180兆円(2025年9月末時点)の累積運用収益を上げています。

こうした実情を踏まえ検討委では、ジャパン・ファンドで公的部門の資産を一元管理し、GPIFに蓄積されたノウハウや人材を活用することで、新たな運用益を生み出したいと考えています。仮に500兆円を一体的に運用し、年1%の運用益が出れば、5兆円の新たな財源が生まれます。これは消費税の軽減税率をゼロにするほどのインパクトがあります。

ということでGPIFを主たる財源とすることがはっきりしています。

GPIFの運用益は年金以外に使う事は禁止されています。 法改正をしてまでばらまくということでしょう。

仮に自民党総裁が小泉進次郎になっていたら こんなヤバイ事を進められていた可能性があるのかと思うと やはり公明党というのは恐ろしいです。

左巻きの連中は自分達で富を生み出すとか富を増やす思想がなくて 誰かが貯めたものを奪ってくる発想しかないんですよね。

そうして種籾もバラマキにつかって将来の飯の種を食い潰していくだけ。

GPIFの利益は年金行政にとって極めて重要なものであって これをバラマキの財源にするのは現役世代がせっせと納めているお金を 低所得層へのバラマキのために食い潰す事であり、 言ってしまえば種籾を食べるようなものでしょう。

そして当然ながら種籾を食い潰せば次に来るのは増税です。

今だって社会保障税(政府は税金ではないと言い張っているが税と同じシステムで現役世代から奪っているのだから税と呼んで差し支えないでしょう) がくそ高くて、これが現役世代の賃上げの障害となっています。

また、いかにも財務省には逆らわない立民と公明党の合作だけあって、 税と社会保障の一体改革などと財務省主導の用語もそのまま用いています。

野田佳彦が総理の時にまさにこの「税と社会保障の一体改革」と言って 消費税の2段階増税の法案を通す事を最優先としました。

小川淳也みたいに消費税25%以上論者もいるのが立憲民主党ですし、 公明党もまた財務省の代弁者みたいに立ち回って来た事を考えれば、 社会保障バラマキ拡大、財源確保のために消費税大増税を進められる可能性が高そうです。

なにせ消費税は増税しない!議論もしない! そう言って政権を取ったくせに躊躇無く消費税増税の主張ばっかりやってたのが 今の立憲民主党に集まっている人達ですからね。

消えた年金などと言ってマスゴミと一緒になって騒ぎ立てた連中が 今は立憲民主党などと名乗っているわけですが、 中革連が選挙で勝ったら「消える年金」にされてしまうことになります。

現在、GPIFを食い潰そうとしていることがSNSで広がって 公明党とその支持母体の信者達と思われる人達が 賢明に誤魔化そうとしていますが、 GPIFを使うことでずっと話を進めてきた事実は変えられません。

編集部より:この記事は茶請け氏のブログ「パチンコ屋の倒産を応援するブログ」2026年1月22日のエントリーより転載させていただきました。

]]>

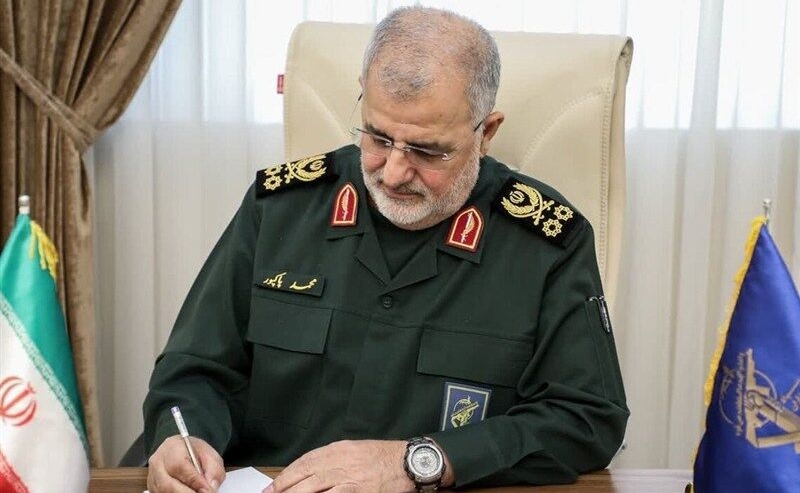

イスラム革命防衛隊(IRGC)のモハンマド・パクプール司令官 Tasnim通信から

上記の外電を読んで「イラン当局はなぜ抗議デモで犠牲となった国民を殉教者のカテゴリーに入れているのだろうか」と考えた。何故ならば、殉教者数「2427人」は抗議デモ参加者の取り締まりの際に何らかの理由で亡くなった治安関係者の数とは思えないからだ。欧米人権団体によると、犠牲となった治安関係者の数字は100人~200人ぐらいと予想されている。2427人から200人を引けば、2227人は抗議デモ参加中に亡くなった国民の数となる。イラン当局はその犠牲者を「殉教者」と受け取っていることになる。それでは殉教者の大多数は誰に殺されのか、デモ参加者は武器を所持していない。治安部隊によって殺害されたと考える以外にない、等々の疑問が沸いてきた。

そこでイスラム法で「殉教者」をどのように定義しているのかを調べた。イスラム法(シャリーア)において、殉教者はアラビア語で「シャヒード(Shahid/Shaheed)」と呼ばれる。この言葉の本来の意味は「目撃者」または「証人」であり、神の教えを自らの命をもって証しした者を指す。その範囲ではキリスト教の殉教者とは大差ない。

イスラム法学上の殉教者の定義は、2つのカテゴリーに分類されるという。1.戦場での殉教者(最高位の殉教者)。アッラーの道(イスラムの防衛や大義)のために戦い、戦場で命を落とした者、2.一般的な殉教者(来世における殉教者)、戦場以外で亡くなった者、特定の不運や苦難の中で信仰を持って亡くなった人も、ハディース(預言者の言行録)に基づき殉教者と同等の地位を与えられる。

イスラム教はスンニ派とシーア派に分かれているが、イランはシーア派だ。シーア派では殉教者は預言者ムハンマドの孫フサイン・イブン・アリーのように、不義の権力に抗い、悲劇的な敗北の中で霊的な勝利を収めた者を殉教者の象徴として非常に重視する。両派とも殉教者は「神への信仰と献身」が前提となる点では変わらない。

それではイラン当局が殉教者とした「2427人」はイスラム法に基づく殉教者だろうか。抗議デモに参加した国民は現行の聖職者支配体制(ムッラー政権)に抗議して殺害された人々だ。上記のイスラム法の殉教者のカテゴリーには該当しない。実際、イラン最高指導者ハメネイ師は「抗議デモ参加者」をテロリストと罵倒してきた。

もちろん、積極的に抗議活動を行ったデモ参加者は「殉教者」から除外されている。発表された全死者数3,117人のうち、殉教者と認められなかった690人はテロリスト、暴徒、反体制活動家というのだ。

イラン当局(殉教者・退役軍人財団)の発表に基づくと、2,427人の「殉教者」には治安部隊だけでなく、デモに直接関与していない「無実の市民」が含まれている。デモの現場に居合わせ、暴徒や「テロ組織(当局主張)」による無差別発砲などに巻き込まれて死亡したとされる人々、通行人というのだ。その数は全犠牲者数の多数を占める。

問題は、イラン当局はなぜ多くの市民を殉教者のカテゴリーに入れたかだ。考えられる理由としては、「死者の多くは治安部隊による殺害ではなく、デモに紛れ込んだテロリストや外部勢力によって殺害された」と主張し、死者の多くを殉教者とすることで、大量殺人の責任を回避する狙いがある。

(欧州に住む亡命イラン人の中には、イスラム法に基づく殉教者という意味ではなく、民族の解放のために立ち上がった英雄という意味から、抗議デモで殺害された同胞を一種の殉教者と受け取る声が聞かれる)

別の理由は、遺族への懐柔だ。殉教者に認定されると、遺族は「殉教者財団」から特別な手当や年金、教育・就職の優先枠などの手厚い支援を受けることができる。経済的な補償金を与えることで、遺族関係者の怒りを抑えようとする試みだ。ひょっとすると、多くの国民を残虐に忙殺したイラン当局側の償いといえるかもしれない。

いずれにしても、ハメネイ師を中心としたムッラー現政権はイスラム法を恣意的に誤用し、殉教者を大量に生み出すことで、現独裁体制を維持しようと腐心しているわけだ。

編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2026年1月23日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。

]]>エコノミストのエミン・ユルマズ氏が、視聴者からの質問に答える形で、国家の繁栄における人的資源の重要性や、インフレ下における「資産防衛としての自動車購入」の有効性について、自身のトルコでの経験を交えながら分かりやすく解説します。

■

エコノミスト、為替ストラテジストとして著名なエミン・ユルマズ氏が、マクロ経済、国際情勢、株式・為替、商品市場について語るYouTubeチャンネル「探究! エミンチャンネル」。

]]>有田芳生議員は次期衆院選で東京都24区からの立候補を断念し、比例単独に回る方針を表明した。立憲民主党と公明党の連携強化に伴う選挙区調整で、野田佳彦共同代表からの要請があったとされる。 新党「中道改革連合」は旧与党の枠組みを超えて「中道」を掲げたが、野党側の候補者調整の実態として、公明党支持層の票読みが重視されているとの見方がある。 一方で有田氏は過去に創価学会と公明党の関係を強く批判してきた経緯があり、今回の連携に対し「変節」「欺瞞」との批判が噴出している。 批判の中心は、有田氏が創価学会票を全く期待できないにもかかわらず小選挙区から撤退した点と、そもそも創価学会・公明党を批判していた当人が平然とその公明党と組む政治的整合性の欠如にある。 立憲民主党に対しても批判が向けられており、「これまで掲げてきた『信念』『理念』を総括せずに180度転換した」「中道でも路線変更でもなく有権者への侮辱だ」といった厳しい意見が目立つ。 他方、立民側は「全国比例で旧統一教会問題を争点化するため」「全体最適としての候補調整」などと説明しているが、言動の整合性を問う声に十分応えた形にはなっていない。有田芳生は小選挙区を撤退して比例単独になるらしい。まあ、有田では創価学会票が全く望めないから、政党の判断としては正しいと思うけど、創価学会票が望めない理由は有田がずっと創価学会批判をしていたからなので、じゃあどうしてその有田が公明党と組んだのかということのほうが問題だよ。変節だよ

— あ〜る菊池誠(反緊縮)公式 (@kikumaco) January 22, 2026

総じて、有田芳生衆院議員の比例転出と中道改革連合の枠組みは、野党再編の現実を表しているが、過去の主張や信念との整合性、戦略優先の姿勢、有権者に対する説明不足といった問題を露呈した格好だ。

有田芳生氏Xより

政治学者の岩田温氏が、立憲民主党と公明党の連携(中核連)による組織票の脅威や、オールドメディアによる世論誘導の可能性を指摘し、高市政権の実現に向けた選挙情勢を独自の視点で分析・解説します。

■

政治学者・岩田温氏のYouTubeチャンネル「岩田温チャンネル」。チャンネル登録をお願いします。

]]>飲食店で席に着き、まず目にするのが「QRコード」「タブレット注文」という光景が日常となった。かつては店員を呼び、会話を通じて注文するのが外食だったが、今やそのプロセスはデジタルへと置き換わりつつある。

統計によれば、セルフオーダーの経験率は2021年の約26%から、2025年には67.5%へと急増している。もはや避けては通れない潮流だが、その普及速度に反比例するように、利用者の不満は噴出している。

一口にモバイルオーダーと言っても、店側が用意する「タブレット型」、客の端末を使う「QRコード型」、そして最も物議を醸している「QRコード注文の先のLINE登録必須型」と、その形態は様々だ。

なぜこれほどまでにスマホ注文は嫌われるのか。そして、店側がこの「不評」を承知で導入を強行する背景には、どのような切実な事情があるのか?

ちょくちょく旅行や出張をしてあちこちで外食をする筆者の視点で考察したい。

iacu/iStock

若者からシニアが嫌うスマホ注文

「スマホ注文なんて嫌だ」、これはパッと見で「デジタルが苦手はお年寄りの意見」に思える。だが、デジタルネイティブである高校生などの若年層からも、強い拒絶反応が出ている。

スマホ注文が嫌がられる理由は複合的だ。

1つ目は通信費とバッテリーの消費だ。「ギガ」や「電池残量」は客にとって有限の資産である。フリーWi-Fiも充電設備も整わないまま、客の通信環境を前提とする姿勢が「店都合を押し付けられる」と感じる人もいるのだろう。

2つ目は操作ストレスである。物理的なメニューに比べ、スマホの狭い画面でのスクロールは全体像を把握しにくい。カテゴリを何度も行き来する手間は、本来、同行者との楽しい会話を分断し、食事の場を「沈黙の作業場」に変えてしまう。

そして最も嫌われるのがQRコード読み込みの先の「LINE登録の強制」だ。注文のために、不必要な広告が届くLINE登録を強いる「人質型」の仕組みは、最も評判が悪い。

店側としてはリピーター作りのマーケティング意図があるのだろうが、Line登録をさせられたお客さんは「もう来ない」と一期一会の食事になるという矛盾を抱えている。もちろん、すべてのお客さんが否定的なわけではないが、店舗もお客さんもLose-Loseの取引は増えてしまうと予想する。

「LINE登録必須と知っていたら入らなかった!」と憤慨する意見はSNSでよく見る。「嫌ならブロックすればいい」という意見もあるが、そのブロック作業も含めて最も多くの工数をお客さんに強制させる点が嫌われているのでやるべきではないだろう。

これは店側を責めたくて言っているのではなく、気づかない店側への提言だが「注文にLINE登録必須」はやるべきではない。「お客さんのため」、というより「店舗の生存のため」だ。LINE登録を強要されたお客さんの印象は総じて悪く、結果として店舗ブランドを落としてしまう結果になると思っている。これでは誰も幸せにならない可能性が出てくる。

それでもなぜお店はスマホ注文を導入する?

「複雑にせず、これまで通りスタッフが注文を取ってくれたらいいのに」

そう思う人も多いだろうが、店側も、好き好んで導入しているわけではない。その背景には、個人の努力では抗えないマクロな経済状況がある。

その最大の理由は人手不足だ。現在の飲食業界において、最大の問題は「人が採れない」ことだ。時給を1500円に引き上げても応募がない地域すらあり、モバイルオーダーを導入しなければ、店を開け続けること自体が困難な状況にある。

「それならタブレット注文にすればいいのでは?」という意見もあるだろう。確かにそれ自体は正論ではあるが、これが店舗側に無視できないコストを要求する。仮に1台3万円でも10台で30万円。それに加えてシステム利用料も発生する。これを限られた利益から捻出するのは厳しい、という店舗も少なくない。

そして昨今のインバウンド対応のためでもある。急増する訪日外国人観光客への対応も、デジタル化を加速させている。多言語対応のスマホ注文は、言語の壁による注文ミスをゼロにし、スタッフの負担を劇的に軽減する。インバウンド需要を取り込むことは、もはや都市部の店舗にとって「選択」ではなく「生存条件」なのだ。

お客さん側としても店舗が消えるのは望むところではない。昨今のスマホ注文の流れはもはや必然かつ不可逆的といっていい。

お店とお客との妥協点

スマホ注文という流れを止めて、スタッフが注文を取ることをすべての店舗で実現することは現実的ではない。だが、客の信頼を失わないための「妥協点」は存在する。

一番の理想形は「店舗設置のタブレット」だろう。筆者は数多く食べ歩きをしてきて、タブレット注文で困ったことは一度もなく、非常にわかりやすく作られている。客のスマホを侵食せず、UIも統一されており、操作性が高い。店側の導入コストは大きいが、タブレット注文が理想形と思っている。

◇

スマホ注文が「店側の都合の押し付け」ではなく、「快適な食事のための補助ツール」として機能するかどうかが問われている。人材不足、インフレに苦しむ店舗の生き残りをかけた形がスマホ注文にあらわれているのだ。

■

2025年10月、全国の書店やAmazonで最新刊絶賛発売中!

「なめてくるバカを黙らせる技術」(著:黒坂岳央)

]]>

2026年新年早々、世界はトランプ政権のベネズエラ侵攻とマドウロ大統領の身柄確保に驚かされた。国家安全保障戦略に明記された西半球重視を実行に移した形である。

更に1月6日には大統領メモランダムにおいて66にのぼる国際機関、条約からの離脱方針を打ち出し、トランプ政権の多国間枠組み軽視、バイラテラルのディール重視を改めて印象付けた。

66の国際機関、条約のうち35は非国連機関、31は国連機関であり、エネルギー・温暖化分野では前者に気候変動に関する政府間パネル(IPCC)、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)、国際エネルギーフォーラム(IEF)、後者に気候変動枠組み条約(UNFCCC)が含まれている。

第二期トランプ政権発足初日にパリ協定離脱を表明したが、今回、パリ協定の根拠条約である気候変動枠組み条約そのものからも離脱するとの方針を打ち出したことは注目に値する。

枠組み条約から正式に離脱するのか?

米国はパリ協定離脱表明以降、気候変動枠組み条約に基づく全ての資金拠出を停止し、COP等の交渉プロセスにも参加しておらず(COP30は米国代表団不在の初のCOPとなった)、気候変動枠組み条約を事実上、無視している状況が続いている。

そこで「今回のメモランダム発出を踏まえ、正式に枠組み条約から脱退するプロセスを始動させるのか」が一つの論点となるが、筆者はメモランダム上は明記されていないものの、「事実上の無視」を「正式離脱」に進める可能性が高いと考えている。

トランプ第二期政権は国務省の関連部局の廃止、危険性認定の廃止提案、温暖化の科学の否定、世界海事機関(IMO)における炭素価格設定のブロック等、第一期政権以上に温暖化アジェンダに対する拒否反応が強い。また枠組み条約から離脱すれば、将来の政権がパリ協定に再加入しようとしても、まずは枠組み条約再加入が必要となり、ハードルを高めることができるからだ。

大統領権限で離脱できるのか?

次の論点は1992年、ブッシュ父政権の際に上院で批准された気候変動枠組み条約から上院の同意なしに大統領権限で正式離脱できるのかという点である。

米国憲法には条約脱退の手続きは明記されていない。カーター政権時の台湾相互防衛条約の一方的破棄は訴訟となったが、最高裁は「政治問題」として判断を回避している。トランプ第一期政権ではINF条約等から一方的に離脱している。大統領による単独脱退が事実上容認されてきたと言える。

条約締結時に上院が「将来の離脱には上院・下院の同意を要する」等の条件を付すことは可能だが、そのような条件がない限り、大統領が枠組み条約第25条など離脱条項に基づき単独通告できる」との見方が有力となっている。

ただ枠組み条約は資金、報告等の拘束性が強く、議会が拠出金を通じて関与しているため、離脱にあたっても上院の関与が必要との見方もあり、一方的離脱が訴訟につながる可能性もある。2026年秋の中間選挙後の上院の勢力分布が大きな影響を与えることになるだろう。

将来の再加入の手続きは?

トランプ政権が大統領権限で枠組み条約から正式離脱した後、将来、民主党政権が復活した場合の再加入の手続きはどうなるだろうか?

脱退と同様、再加入についても米憲法は明確な規定がない。「一度上院が助言と同意を与えた条約なら、その決議は原則として効力を保ち、将来の再加入もその“元の同意”に依拠して大統領が行えるとの」との学説がある。これを根拠に環境論者の中では「枠組み条約から離脱しても、将来の民主党政権は90日程度の手続で再加入でき、その際に改めて上院批准をやり直す必要はない」と主張している。

しかし「いったん条約関係を解消した以上、再加入は新たな国際義務の創設であり、改めて上院の助言と同意が必要だ」とする見解も存在する。特にトランプ政権が共和党優位の上院で離脱方針への支持を取り付ければ、「枠組み条約支持」という上院の同意が消滅するため、将来の再加入に当たっては再度、上院の批准が必要になるだろう。

国際的影響

既述のとおり、トランプ政権は枠組み条約を事実上無視しているため、米国が枠組み条約から正式離脱したとしても実態は変わらない。しかし温暖化防止の国際的取り組みの根幹である気候変動枠組み条約そのものから超大国である米国が正式離脱することの国際政治的影響は大きい。

「EU、中国等が温暖化防止に関するアジェンダ、ルール設定力を強め、米国はクリーンエネルギー転換に劣後。離脱は米国のオウンゴール」(ケリー元気候特使、スティールUNFCCC事務局長等)というのが気候専門家のスタンダードな見方であり、メディアでもそうした評価が中心である。

他方、米国のオウンゴール論の前提は米国以外の国際社会がこれまでどおり脱炭素に取り組むことが前提であることを忘れてはならない。米国が脱炭素コストをまったく負担しない中、EUが単独で高コストの脱炭素路線を維持することは、政治的・産業的持続可能性の面で限界に直面している。EU内部でも足並みはそろっていない。更に米国不在の中でEUや中国によるルール設定が米国製品への差別につながる場合、米国は高関税を通じて間違いなく報復することになるだろう。

資金面の影響も大きい。途上国への資金支援から米国が完全に手を引くことの穴を他の先進国が埋める可能性は事実上ないだろう。この結果、温暖化防止をめぐる南北対立は更に激化し、脱炭素化に不可欠な途上国の野心的削減努力はますます期待できなくなる。

米国不在の中で中国のリーダーシップを期待する議論もある。しかし中国はこの空白状態を活用し、マルチではなく、バイでグローバルサウスへの影響力拡大を企図するものと考えられる。脱炭素に関する中国のポジションは中国産品の輸出拡大と技術支配力の拡大という国益最優先であり、規範的なリーダーシップをとろうとは考えていない。

より俯瞰して考えれば、米国のUNFCCC離脱は、温暖化対策の後退というよりも、気候問題を規範主導の多国間協調から、通商・産業政策と結びついたパワーポリティクスへと転換させる契機となり、国際秩序の分断を加速させることになろう。

]]>しかも、彼らが自民党に鞍替えした経緯をみたら、石破は「集団的自衛権は行使しない」「消費税はこれ以上上げない」という方針に反対して、高市は「『大規模な減税は不可能』だったはずが選挙になったら大規模減税策を公約に掲げたこと」だと言っていたが、実情は新進党に居づらくなったとか、自民党の復調をみて鞍替えしたくなったとみられている。

今回の解散は、高市首相が自民党総裁に当選するまでは公明党との連立の重要性を語りながら、好き勝手にあちこちと連立交渉したりして、公明党を連立離脱を口にせざるをえないところに追い込み、さらに、党内の体制はせめて閣外協力は維持したかったのに、ろくに話し合おうともせず、公明党の準備が整わず、初の女性宰相として支持率が高いうちに予算案可決の見通しがないとかいうこともないのに、不意打ち解散したので、窮鼠猫を噛むということになっただけだ。

公明党・斉藤鉄夫代表立憲民主党・野田佳彦代表 中道改革連合HPより

そして、昨日、公明党から比例区で立候補する人たちの名簿が発表された。詳しくは、メルマガに資料付きで書いたが、概要を紹介する。

全体としてみると、公明党の28人という数字は、前回の24議席と前々回の32議席の中間値をとったものだ。

そして、前回は比例では20人だったから8人分は立民から借りる形だ。ただ、小選挙区で二万票ほどもつ公明党の票を上乗せすると、立民はかなりの選挙区で逆転勝利できる。たとえば、もともと立民が強い東京などでは圧倒的に有利になるし、これまで泡沫候補でしかなかったところでも立派な選挙運動ができる可能性が出てくる。

その意味では、仮に公明が応援することになったことで立民は8以上の当選が増えるならいいわけである。計算上は50選挙区で逆転するとかいう予測もあるが、このまま高市人気が続くなら、立民は歴史的敗北だった可能性もあり、立民の小選挙区での勝利が8以上増えたらまずまずの大成功ということになるだろう。

11の比例区ごとにみると、全国20人当選したときから公明党議員が増えているのは、北海道1、南関東1、東京1、近畿2、中国1、四国1、九州1である。

前々回と前回の党派別の当選者数の比較だ。

たとえば、東京比例区を見ると、前回は立民5で公明2であるから、前回に立民と書いた人と公明と書いた人がそのまま中道と書いたら、7位まで当選する。今回は公明は、渡橋比例区の現職である河西宏一、大森江里子の二人のほか、小選挙区で当選していた岡本三成をトップに持ってくるらしい。

とすれば、立民や新規の合流組が4人当選できる。そして東京24区では、有田芳正が公明の悪口を言いすぎた報いで小選挙区での萩生田光一の対立候補から外され、比例に回るらしいので、たとえば公明の3人に次ぐ4位になり、重複立候補の候補者たちが5位に同順位で並ぶことになるのだろう。

ただし、常識的には比例では立民と公明への投票が前回の両党の合計より減る可能性もあるし、高市人気も影響するだろう。そうすると重複で立候補で当選できるのは1〜2人かもしれない。

ほかをみると、東北の庄子賢一、北信越の中川宏昌は前回の当選者がそのままただひとりずつ立候補する。

そのほかでは、北海道では前回も当選の佐藤英道のほかに、大阪であぶれた形になった前回は比例近畿、今回は佐藤茂樹のあとを継いで大阪三区から出馬予定だった浮島智子が立候補する。

北関東では前回は党代表でありながら埼玉の選挙区で落選した石井啓一がトップに位置し、このほか現職の輿水恵一、福重隆造が引き続き立候補する。山口良治は立候補しない。

南関東は角田秀徳と沼崎満子の現職に加えて、北海道10区から出るはずだった原田直樹が回る。東海は現職の中川康洋に加え、前回は愛知16区で落選した犬飼明佳が出馬。

中国では代表の斉藤鉄夫が広島の小選挙区から比例に回り、比例の平林晃も二位で記載。四国は元職で前回は落選した山崎正恭が立候補。九州は現職の浜地雅一、金城泰邦に食われ、前回の参議院選挙で比例一議席減で涙を呑んだ河野義博。

問題は近畿で、前回は比例は三人で、竹内譲、浮島智子、鰐淵洋子が当選しているのだが、小選挙区で当選した兵庫の中野幸昌、赤羽一嘉が比例に回り、さらに、大阪で落選した山本香苗、国重徹、伊佐進一の処遇が問題になった。もう一人、佐藤茂樹も落選したが、これは浮島が後継者に予定されていた。

結局、竹内は67歳なので立候補せず、浮島は北海道比例に回り、鰐淵洋子は立候補しないことになった。ここでは公明が3で立民が4なので、公明が5人とると重複比例で立民が前回は4人だったがこんどは2人だけ上がることになる。

この名簿作りから考察すると、公明は今回は小選挙区での立候補させることはやめたが、次回はまた復活させる余地は残したことになる。

■

【関連記事】

若者を戦場に送り円を紙屑にしかねない高市政権にNO 八幡 和郎 中道改革連合の候補者調整、こうすれば立憲・公明両方が納得 八幡 和郎 公明と立憲の新党構想が高市暴走阻止のため合理的なわけ:両党を解党することにはならないだろう 八幡 和郎 ベネズエラでは米国の軍事作戦歓迎の動きはない 八幡 和郎 「固有の領土」という言葉は欧米にはなく日中だけが使う 八幡 和郎 ]]>

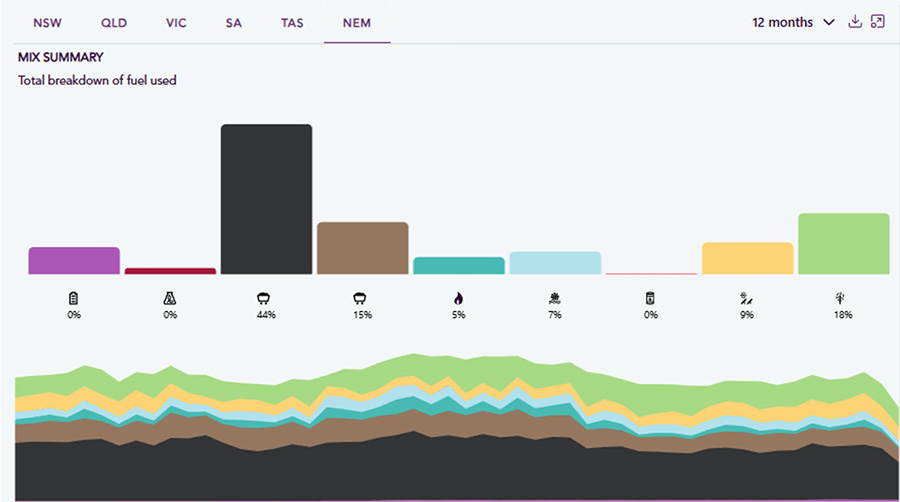

da-kuk/iStock

オーストラリアは、かつて世界でも屈指の「電気の安い国」だった。豊富で安価な石炭を用いた火力発電によって、低廉な電力を供給してきた。

ところが現在、電気料金は大幅に上昇してしまった。

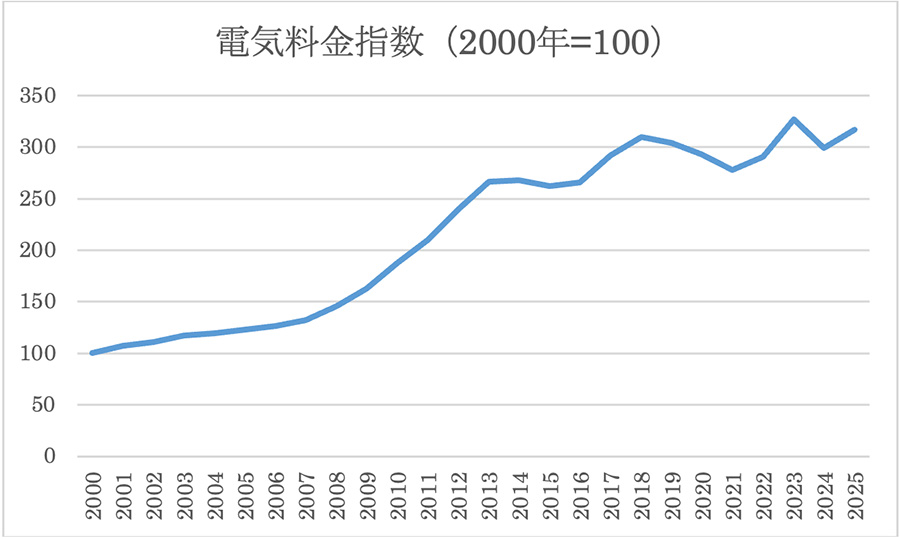

図1は、豪州統計局(ABS)の消費者物価指数(CPI)における電気料金を、2000年を100として示したものだ。これを見ると、2000年代後半から急騰していることがわかる。

図1 電気料金指数

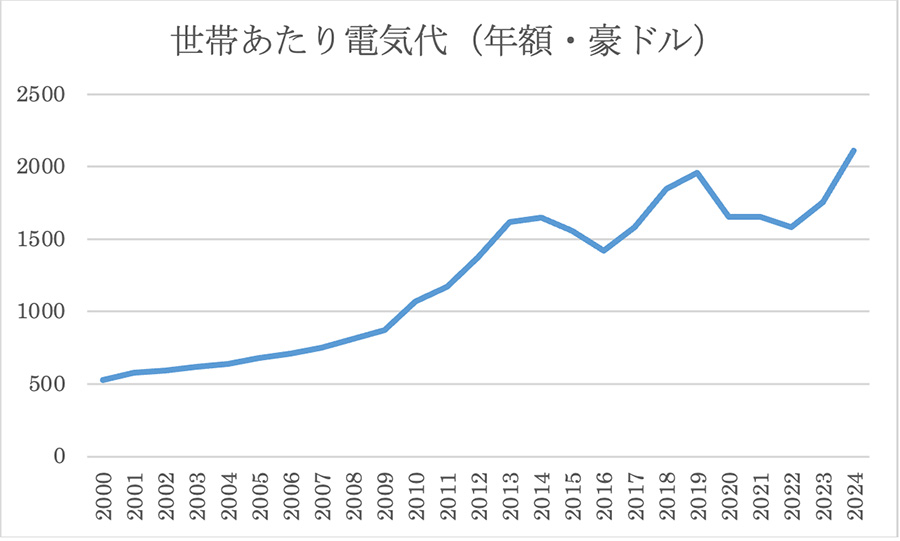

さらに、シドニーなどの大都市があるニューサウスウェールズ(NSW)州の世帯あたりの電気代を実額ベースで示した図2でも、かつて年500豪ドル程度であった電気料金が、現在では2,000豪ドル前後にまで膨らんでいることが確認できる(執筆現在、1豪ドルは約100円)。

図2 世帯あたり電気代。2014年以降はIPART※1)の公表値(中央値)。2013年以前については、IPART公表のNSW規制料金の名目指数(1999/00基準)を用い、2014年度の実額に接続して推計した年額。

かつて電気が安い国であったオーストラリアで、なぜこのような事態が生じたのか。

クリス・モリス氏が詳しく現在の電力事情を紹介している。非常に詳細な分析なので全容はとても書ききれないが、その結論だけ紹介しよう。

Update on Australian NetZero efforts

図3に示したオーストラリアの国家電力市場(NEM)の電源構成を見ると、太陽光発電と風力発電が大量に導入されていることが分かる。黄色が太陽光、緑色が風力発電であり、黒色は石炭、茶色は褐炭、青は天然ガス、水色は水力発電である。

図3

大量導入された太陽光・風力発電の変動性を吸収しているのは、主として火力発電である。しかし、それだけでは変動性を吸収しきれないため、地域間の電力融通を行うための送電網の強化や、大規模なバッテリーの設置が進められている。

さらには、昼間の太陽光余剰に対処するため、2026年7月から日中の少なくとも3時間をゼロ料金とする時間帯を含む小売メニューを小売事業者に求める制度(Solar Sharer)が導入される見込みだ。

太陽光発電も風力発電も、いずれも間欠性が極めて大きい電源である。そのため「発電量あたりのコスト(均等化ライフサイクルコスト、LCOE)が安い」としても、電力システム全体で見れば、火力発電による変動性の吸収、送電網の増強、バッテリーの設置、そして再エネ出力制御などの「系統統合コスト」が嵩むため、総コストは大変に高くなる。

この帰結として起きていることが、図1および図2に示した電気料金の高騰である。

さて、オーストラリアは土地が広大で、日照条件の非常に良い地域、風況に恵まれた地域がふんだんにある。これほど太陽光発電と風力発電を導入しやすい国はない。これほど条件に恵まれた国ですら、再エネの大量導入によって起きた帰結は、電気料金の大幅な上昇なのである。

日本では今なお、「太陽光発電は最も安い電源だ」といった主張が繰り返されている。しかしそれは、間欠性を考慮に入れない場合の話にすぎず、現実には意味が無い。間欠性を考慮するならば、やはり系統統合コストが不可避的に発生し、結局は、電気料金は高くつくことになる。

再エネにとって恵まれた条件下にあるオーストラリアですらこの価格高騰ぶりである。日本で再エネを今後も大量導入すれば、オーストラリア以上の電気料金高騰になることは目に見えている。

現在、日本政府は脱炭素を理由に「再エネ最優先」を掲げ、太陽光発電と風力発電の大量導入を進めている。しかし、オーストラリアの事例は、その政策がいかに愚かなものであるかを明白に示している。

※1)IPARTは電気料金の規制・監督を行う機関。Independent Pricing and Regulatory Tribunal:ニューサウスウェールズ州独立価格規制審判所。

■

]]>

CarlFourie/iStock

政策提言委員・金沢工業大学特任教授 藤谷 昌敏

2026年1月8日、中国の官製シンクタンク「中国軍備管理・軍縮協会(中国軍控与裁军协会)」と、研究機関「中国核戦略規画研究総院(中核战略规划研究总院)」注)が北京で共同記者会見を開き、『日本右翼の核の野心:世界平和への深刻な脅威』と題した詳細な研究報告書を公開した。

約1万3000字に及ぶこの報告書は、日本の安全保障政策の変容を「核兵器保有への危険な試行」と位置づけ、国際社会に対して対日監視を強化するよう強く促す内容となっている。

注) 「中国軍備管理・軍縮協会(中国軍控与裁军协会)」軍縮・軍備管理分野の研究と交流を行う政府系団体 「中国核戦略規画研究総院(中核战略规划研究总院)」中国最大の原子力国有企業「中国核工業集団公司(CNNC)」傘下の研究機関

報告書では、高市早苗首相および現政権高官による「非核三原則」の修正議論に対し、日本が戦後国際秩序と核不拡散条約(NPT)体制を根底から揺るがす挑戦であると厳しく批判している。さらに高市首相が過去に言及した核ミサイル発射型の潜水艦の導入検討や、米国による「拡大抑止」の能動的な強化について、日本が「再軍事化」を加速させるための布石であると糾弾している。

日本を軍国主義の復活と強く批判

特徴的なのは、単なる政治的非難に留まらず、技術的・統計的な分析が含まれている点であり、日本が民生用原子力発電の必要量を大幅に上回る核材料(プルトニウムなど)を長期にわたり蓄積している事実を強調していることである。これには「中国核戦略規画研究総院」が核関係の数値や統計で大きく関わっている。

そして日本の高度な原子力技術と産業基盤があれば、短期間で核兵器開発へ転用が可能であると分析し、国際原子力機関(IAEA)による日本への保障措置と監督をさらに厳格化すべきだと提言している。

同報告書によると、(以下要約)

日本は、既に原子炉と再処理施設を通じて兵器級プルトニウムを生産する能力を持つと指摘し、日本が長期にわたり製造、備蓄してきたプルトニウムは、民生用の原子力利用に必要な量を大幅に上回っており、機微な核物質の需給が深刻な不均衡状態にある。 日本は、核兵器を搭載可能な作戦プラットフォームを保有し、原子力潜水艦や原子力空母を開発するための技術的基盤も備えている。米英の一部専門家は、日本を「核保有一歩手前の国」と位置付けており、ある米国の専門家は「日本はネジを一ひねりすれば核兵器を保有できる」と表現している。 高市早苗首相は「非核三原則」の見直しを示唆し、政府高官が核兵器保有を主張する事態まで起きている。これは「核兵器問題でどこまで踏み込めるかを探る、日本側の危険な試みだ」と断じ、個別の出来事や個人の発言ではなく、日本が組織的、計画的、体系的に進めている結果だ。 日本が兵器級核物質の製造能力を維持することに固執する一方、国際社会に対しては「核の被害者」としての側面を強調し、同情を得ようとしてきたと批判する。「日本は被害者としての語りによって、自らの真の目的と行動を隠そうとしている」、「国際社会は、核不拡散問題をめぐる日本の立場が露呈している偽善性と二面性を見抜く必要がある」と強調した。これに呼応するように、中国外交部の毛寧報道官も1月8日の会見で、

「日本右翼の膨れ上がる核保有への野心は、日本軍国主義が再び台頭することを示す危険なシグナルであり、世界の平和と安定にとって深刻な脅威となっている。日本は国際社会の正義の声に正面から向き合い、核兵器問題における立場を直ちに明らかにし、核兵器不拡散条約(NPT)の義務と非核三原則を厳守すべきだ」

と強く非難した。

「NPT再検討会議」を視野に対日圧力を強化

2025年11月の高市総理の台湾有事をめぐる発言に端を発した中国の対日圧力は、25年10月のレアアース対日輸出規制、2026年1月の日本原産ジクロロシラン(Dichlorosilane)に対する反ダンピング(不当廉売)調査の開始など、次第にエスカレートしており、長期化による日本経済への打撃が懸念されている。

さらに今回、中国側が核関連の大規模な報告書をまとめた背景には、2026年4月に米ニューヨークで開催が予定されている「核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議」があるとみられている。ちなみに、この会議は米中露英仏の核保有国も参加する核軍縮に向けた国際会議で、2015年、22年の2回続けて最終文書を採択できず決裂しており、議論の行方が注目されている。

中でも日豪を中心に段階的な核軍縮を志向する計12カ国の非核兵器国で形成する「軍縮・不拡散イニシアティブ」(NPDI)は、2012年に核弾頭数、核兵器の種類、核兵器の運搬手段、保有する戦略的意図、兵器用核物質の保有量などで構成する「標準報告フォーム案」を作成し、核兵器国に提示している。

だが、中国は、米ロなど核大国が他の核兵器国に圧力を加える道具になりかねないこと、自ら核兵器の先行不使用を宣言し、「意思の透明性」を保っていることを理由に一貫して標準フォームによる報告に反対しており、「核軍縮の一義的な責任は米ロ両国にある」「先行不使用で合意することが先決」と従来の主張を繰り返すにとどまっている。

中国は、この国際会議の場で、日本などが主導する透明性確保を目的とする「標準報告フォーム案」に議論が集中することを避けるため、日本の核保有政策を新たな重要問題として取り上げて、参加各国に日本の核保有と軍事力強化反対を訴える狙いがあると考えられる。

また中国は、一部の日本政府関係者による核保有論を取り上げ、言論の即時撤回を求めており、国際社会に対しても日本の核保有につながる一切の支援を抑制するよう呼びかけている。

これは、中国が得意とする三戦(輿論戦、法律戦、心理戦)の一環であり、国際的な場で非難を繰り返し、日本の権威の失墜と影響力の低下を目的とした「国際世論戦」である。今後も高市発言に限らず、歴史認識問題や軍事力強化などに絡めた対日批判が繰り返される可能性が高いだろう。

■

藤谷 昌敏 1954(昭和29)年、北海道生まれ。学習院大学法学部法学科、北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科修士課程卒、知識科学修士、MOT。法務省公安調査庁入庁(北朝鮮、中国、ロシア、国際テロ、サイバーテロ部門歴任)。同庁金沢公安調査事務所長で退官。現在、経済安全保障マネジメント支援機構上席研究員、合同会社OFFICE TOYA代表、TOYA未来情報研究所代表、金沢工業大学特任教授(危機管理論)。

編集部より:この記事は一般社団法人 日本戦略研究フォーラム 2026年1月22日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は 日本戦略研究フォーラム公式サイトをご覧ください。

]]>国民民主が中道支援。選挙区を住み分けして、選挙後は反高市で政治行動を共にすることに。 https://t.co/UYSCLYv6qY

— やながせ裕文(前参議院議員) (@yanagase_ootaku) January 22, 2026

一方で、国民民主党は同21日、「中道」からの立候補に動いた円より子衆院議員を「党の結束を乱した」として除籍した。円氏は24年衆院選で東京17区から国民民主公認で出馬し、比例復活していた。中道改革連合との選挙協力を進める一方で所属議員を処分する対応は、国民民主の内部混乱を示す形となった。

国民民主党島根県連は次期衆院選で中道改革連合を支援し、選挙区を住み分ける方針を示した。 選挙後は反高市の政治行動で中道改革連合と足並みをそろえる可能性も指摘されている。 与党寄りの局面もあった国民民主が野党系中道勢力と連携する構図に、政策軸の曖昧さが浮き彫りになった。 支持者や政治評論家からは「中道の看板を使った日和見」「政権選択の基準が不明」との批判が出ている。 党内調整をめぐる混乱が報じられ、意思決定や内部統制の弱さが露呈した。 「改革中道政党」を自認しながら内部が揺れる姿は、有権者に一貫性を示せていないとの批判につながった。 連携の方向性と政策の整合性が説明不足で、党の立ち位置が分かりづらく、政党の理念より選挙戦術が先行しているように映る。今回の一連の動きは、国民民主党の政策軸の不鮮明さと内部統制の弱さを浮き彫りにした。「改革中道政党」を掲げるのであれば、誰と何のために協調するのかを明確に示さなければ、有権者の信頼を維持することは難しい。今後の説明と行動の一貫性が試されている。

国民民主玉木雄一郎代表 同党HPより

問題の本質は「失敗しなければ学べないことを、失敗する前に学んで失敗を回避することは可能か」という問いだと思っています。

「食品の消費税率ゼロ」を主張する人々は、次のように言います。

「これまで財政赤字について散々問題が指摘されてきたが、生活者目線では何も問題が起こってこなかったじゃないか。これまで問題が起きなかったのに、なぜこれから問題が起こると言えるのか。それに、消費税減税で景気が良くなって税収が増えれば、財政赤字の問題は解決するじゃないか。」

さて、これにどう反論すればいいのでしょうか。

「これまで問題が起こらなかったのだから続けていい」という主張に対しては、「実際に問題が起きる」以外に反証手段がないように思われます。

「消費税減税で景気が良くなって税収が増えれば財政赤字は解決する」という主張も、現実にそうならない事態が起こらない限り反証できないように思われます。

失敗を回避する方法その1:道理を説明する

経済学や財政学の観点から様々な問題点を指摘する人は多くいますが、「食品の消費税率ゼロ」を主張する人には届きません。そもそも聞く気がないし、理解する気も能力もないようです。

仮に説明を試みても「高橋洋一のような高名な経済学者もそう言っているじゃないか」と反論してきます。高橋洋一氏は彼らの中で「高名な経済学者」と認識されており、本人にとってもそれが生活の糧であり、学者としての矜持も捨てているので、今後も彼らの「理論的支柱」であり続けるでしょう。

また彼らは財務省を敵と認定し「敵が嫌がることをやる」という一種の憂さ晴らしとして主張している部分もあり厄介です。生活が困窮していて、たとえ自分の生活がさらに悪くなっても敵に一矢報いることができるならやってやれという心理があるのではないかと感じています。そう思っているのは私だけでしょうか。

物事には「専門家だけが知っていればよいこと」と「大衆が理解しておくべきこと」があると思います。経済学や財政学には「有権者の理解レベルが投票行動に影響する」という現実があります。選挙に立候補する政治家が当選するには、結局は有権者の理解レベルに合わせて公約を作るしかありません。

今回の「食品の消費税率ゼロ」公約合戦はその結果だと考えるのであれば、有権者に経済・財政の理解を深めてもらう努力が不足していたと言えると思います。今更どうしようもありませんが…。

失敗を回避する方法その2:失敗を学習できるレベルの問題が起こる

ある程度の円安や長期金利の上昇といった問題が起こり、「食品の消費税率ゼロ」を主張する人が「自分たちの考えは間違っていた」と認識して方向転換させることは可能でしょうか。理想は「本人たちが間違いを認めるが、実害は大きくない」というレベルの問題が起きることです。

この「ちょうどいいレベルの問題」を調整して起こすことは可能でしょうか。イギリスのトラス・ショックはある意味でこの性質を持っていたのかもしれません。結果としてイギリス経済に大きな傷跡を残さず(?)、重要な教訓を残したと言われています(私は経済の専門家ではないため、本当にどの程度のショックだったかは分かっていません)。

ここで問題となるのは、減税規模が不十分だと「規模が小さかったから効果が出なかった。もっと大胆にやれば効果が出たはずだ」と主張されることです。つまり、ある程度の規模で減税し、「見た目としては大きな問題」が起こっても「日本経済への実害は小さい」というレベルの問題を発生させることが可能なのか、私には全く想像がつきません。

最後に

現状は「世論が盛り上がってしまったのでやるしかない」という状況で、太平洋戦争前夜に似ていると思っています。太平洋戦争も多くの教訓を残しましたが、「実害は小さい」レベルではありませんでした。

また今回の選挙は、高市首相周辺が独断で読売新聞に情報をリークしたことからスタートしたという意味では、関東軍が独断で起こした満州事変にも似ています。自民党内の長老支配を打破し、下克上を狙ったのかもしれません。

ちなみに、かつて高橋洋一氏と双璧をなしていたリフレ経済のインフルエンサーである上念司氏は「供給力が増えないと食料品を減税してもインフレが起こるだけなので効果はない」として路線変更を図っています。フィットネスジム経営が本業の上念氏にとっては生活の死活問題ではないため、沈む船から脱出しているように見えます。

■

井上 孝之 米国株も国内株もそこそこ仕込みが完了したので、インフレが起こっても円安になってもそこそこ儲けられる技術系サラリーマン。

編集部より:この記事は投稿募集のテーマで寄せられた記事です。アゴラではさまざまな立場の皆さまからのご意見を募集します。原稿は、アゴラ編集部([email protected])にお送りください。

]]>

Alpgiray Kelem/iStock

本稿では、薪ストーブ使用者や業者に見られる反社会的言動について、医学的視座から考察をしてみます。

大気汚染と犯罪傾向・認知機能の変化

近年の疫学的研究により、大気汚染が人間の脳構造と行動傾向に影響を及ぼすことが明確になっています。

とりわけPM2.5や超微小粒子(UFP)は、鼻腔を経由して嗅神経から脳に直接到達し、前頭前野や扁桃体の炎症を引き起こすことが示されています注1)。

この領域は感情抑制や倫理的判断を司る中枢であり、慢性的な微粒子曝露は「衝動性」「攻撃性」「判断の短絡化」といった行動的変化をもたらすことが知られています注2)。

米国の研究では、大気汚染濃度の高い地域ほど暴行・殺人・家庭内暴力などの発生率が高く、社会的階層差を統制しても有意な相関が確認されています注3)。

また、同様の地域では学生の学業成績やIQスコアも平均して低下し、特に言語的・論理的推論能力に顕著な影響が見られました注4)。

このような傾向は一過的なものでなく、胎児期や幼少期の曝露によっても長期的な神経発達の遅れが生じ、人格形成や社会的行動にまで波及することが報告されています注5)。

すなわち、大気汚染は単なる呼吸器疾患の要因にとどまらず、人間社会の「理性」と「共感性」を蝕む構造的環境因子であり、科学的には“神経毒的ストレス環境”と定義し得るものです。

この知見を踏まえると、薪ストーブなどの木質燃焼装置から排出される高濃度PM2.5が住宅地で慢性的に拡散されることは、地域社会の神経心理的環境をも破壊していると見るべきでしょう注6)。

注1)Calderón-Garcidueñas L et al., Environmental Research, 2018. 注2)Peterson BS et al., JAMA Psychiatry, 2015. 注3)Burkhardt J et al., Journal of Environmental Economics and Management, 2019. 注4)Zhang X et al., PNAS, 2018. 注5)Sunyer J et al., The Lancet Planetary Health, 2017. 注6)北欧環境庁報告書(2020):住宅密集地での薪燃焼禁止勧告。

薪ストーブ使用者・業者に見られる反社会的行動傾向と神経学的推論

薪ストーブ使用者や販売業者にしばしば見られる、反社会的で極めて攻撃的で利己的な態度──たとえば苦情を無視し、被害者を嘲笑・威圧恫喝(筆者も実際に薪ストーブ使用者から逆切れされ酷い罵言を浴びせられる他にも嫌がらせを受けています。犬をけしかけ吠えさせる、チェンソーや草刈機の空ぶかし、近隣住民への事実無根な悪口流布など)する、行政への虚偽説明(昨日は焚いていません、等)を行う──といった言動は、単なる「モラルの欠如」ではなく、神経科学的・心理学的観点からも分析が可能です。

第一に、慢性的な煙曝露は使用者本人にも及びます。薪燃焼煙にはベンゾ[a]ピレンなどの多環芳香族炭化水素、重金属、超微粒子が含まれ、これらが嗅神経経路を通じて中枢神経に到達することが確認されています注7)。

動物実験では、PAH曝露群で前頭葉の神経細胞変性、報酬系過活動、共感関連領域の灰白質減少が認められています注8)。

このため「他者への共感性の欠如」「自分の快適性優先」「批判に対する過剰な敵意」などの反社会的な行動変化が生じやすくなることが推定されます。これは一般にダークトライアド的特性(後日稿にします)と呼称されます。

ここで考慮すべき点は、「どちらが先か」ということです。元々ダークトライアド的特性を持っている人がこのような他害的利己主義行動に走るのか、慢性的な煙暴露によってダークトライアド的特性が引き起こされるのか、心理学の視座からの調査が必要ではないかと思われます。筆者が事例を観察見聞する範囲においては大半は前者であろうとは考えられますが。

第二に、薪ストーブ販売・施工業者の一部に見られる「健康・環境に良い」という虚偽宣伝や、科学的批判への強硬な反発も、心理学的には“認知的不協和”の典型例です注9)。

自らの生計が倫理的に問題ある行為に依存している場合、人間は無意識的に現実を歪め、自己正当化を行う傾向があります注10)。

この心理的防衛機制が業界全体の閉鎖性と結びつき、批判に対して敵対的・暴力的態度を取る構造を生み出していると考えられます。

これらの傾向は決して一部の逸脱者の問題ではなく、「汚染により自己制御機能が低下した個体が、集団的合理化の場で強化される」という社会心理的現象として理解すべきでしょう。

したがって、薪ストーブ煙害問題は単なる環境公害ではなく、「神経毒性によって変容した人間行動が、社会構造的に再生産される」事例でもあるといえるでしょう注11)。

注7)Klocke C et al., Toxicological Sciences, 2017. 注8)Block ML et al., Neurotoxicology, 2012. 注9)Festinger L., A Theory of Cognitive Dissonance, 1957. 注10)Barkan R et al., Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2015. 注11)日本環境心理学会年報(2022):地域紛争における感情制御機能低下の研究。

理性を侵す環境公害としての薪煙問題

薪ストーブ由来の大気汚染は、呼吸器や循環器への健康影響にとどまらず、人間の行動や社会的理性にまで影を落とす「脳科学的公害」の側面でもあることが、近年の知見から明確になりつつあります。

PM2.5による微細炎症は思考・判断・共感の基盤を侵し、使用者自身の性格や倫理的判断にも微細な(悪い方向への)変化をもたらしうる──このことを正しく理解しなければ、問題の本質は見えてきません。

これらの知見により、薪ストーブ被害者たちが加害者(薪ストーブ業界関係者や使用者)から受ける理不尽な暴力的言動、それも温厚な自然派の善人のイメージとは程遠い、高圧的で身勝手極まる凶悪粗暴な行動、これらはすべて医学的には説明がつくわけです。

薪煙問題は、物理的な“煙”の被害と同時に、社会の“理性”を蝕む静かな毒でもあると言えます。

編集部より:この記事は青山翠氏のブログ「湘南に、きれいな青空を返して!」2026年1月2日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「湘南に、きれいな青空を返して!」をご覧ください。

]]>

公認候補を発表する参政党・神谷代表 同代表Xより

総じて、参政党の行動は保守支持を訴えながら保守政権の議席を削る形となり、言説と行動が一致していないと受け止められている。各社報道では、有権者側に対し、発言だけでなく実際にどの議席を減らし、どの勢力を利するかを見極める必要性が強調されている。

]]>