カトリックの人たちにとって、復活祭はクリスマスと同等に、もしくはそれ以上に大切な祝日です。その日を狙った同時多発テロが、この10年間治安が安定していたスリランカで起こりました。

私は昨年の秋、今回テロの標的になった、コロンボの聖アンソニー廟(St. Anthony Shrine)を訪問しました。私は、標的になった教会を最近訪問した数少ない日本人として、そして自身もカトリックの家に生まれ、教会に育てられた人間として、何かを書いておかねばならないという義侠心に駆られ、いまパソコンの前に座っています。

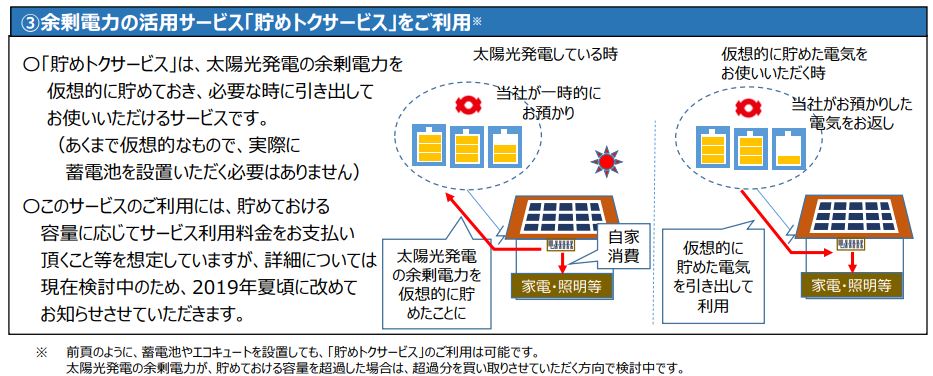

テロの標的になった聖アンソニー廟(画像は事件前、Wikipediaより:編集部)

惨劇の舞台で筆者が見た「融和」

今回テロのターゲットとなったコロンボの聖アンソニー廟は、スリランカのカトリック教会を代表する拠点として知られる場所です。そして同じくターゲットとなったコロンボ近郊の町ネゴンボは、最も古くからカトリック教徒が多く住みついた、信者たちにとって特別な意味を持つ土地です。今回のテロは、スリランカのカトリック教徒にとって最も大切な日に、最も大切な場所で起こったのです。ですから、スリランカのカトリック教徒たちはいま、想像もつかないほどの恐怖にふるえているでしょう。そして信仰と生命とを同時に攻撃されたことに対する、強い悲しみと憤りを感じているに違いありません。

「食べていきなさい。」

聖アンソニー廟の階段の前で、私に呼びかけた女性のことを思い出します。教会で祈りをした後そのまま帰ろうとした私に、教会職員である彼女が奉仕用のカレーを食べて帰るよう声をかけたのです。私はそのとき空腹ではなかったので「結構です」と丁寧に断るも、「食べていきなさい。無料だから」と彼女から念を押すように二度、三度と言われ、それに押される形で二階にある資料館の隣の部屋の小さな椅子に座り、頂いたカレーを頬張りました。

私のそばでカレーを食べている人たちの中には、今日食べるものに困っている人たちが混じっていることは容易に見当がつきました。こうして当然のように教会が困窮者を助ける役割を果たしており、そしてそれが日常の風景として存在しているこの町のことが、とても愛おしく感じられました。

「カトリックの方たちがカレーを食べに来るのですか?」私は彼女に尋ねました。

「いいえ、違うわ。カトリックでも仏教徒でもヒンドゥーでも、ここでは誰もが無料でカレーを食べていいの。神は信仰によって差別すると思う? 神は信仰が違うからと言ってカレーを食べるなとは決して言わないでしょう。だから、信仰がわからないあなたに、私はカレーを食べていくように言った。ここはそういう場所なの」

テロの背景

スリランカのカトリック信者は国の人口の6%ほどの勢力ですが、カトリック信者の中には、同国で長年対立してきたシンハラ人もタミル人も区別なく含まれることなどから、これまでカトリック教会は、民族間融和の役割を担うものと期待されてきました。そして実際に、教会や修道会は慈善活動等を通してその役割をある程度果たしてきました。

その意味で、カトリックが狙われた今回のテロは、一体何をターゲットとしたのかという点において、既存の図式だけでは捉えることはできない複雑さを持っています。今回のテロの標的が「民族間融和」の象徴であるカトリック教会であったのは一体なぜなのでしょうか。

スリランカ政府は、事件のあと、同国からFacebookやInstagramなど、一部SNSへのアクセスを遮断しました。現在、スリランカ国内では、多数派(国民の7割)であるシンハラ人たちの一部による、他の少数派に対するヘイトが問題になっています。特に同国では少数派にあたるムスリム(人口比の1割)たちがその標的になっています。そして、そのヘイトの現場の多くがSNS上です。ですから同国はSNSを介して騒動が激化することを恐れ、混乱を防ぐためにアクセスを遮断したと考えられます。

シンハラ人のナショナリストたちは、過去にムスリムの居住地区とモスクが襲撃する事件も起こしています。ムスリムたちがそういうヘイト的な空気に日常的に晒されていることと、今回の事件は決して無関係ではないでしょう。

しかし今回の標的はカトリックであり、ホテルにいる外国人でした。これまでの世界各地のイスラム過激派の動きからすれば、既定路線かもしれませんが、しかし、スリランカのカトリックは「民族間融和」の象徴であり、その点はヨーロッパのテロとは事情が異なるのです。

「民族間融和」を図って狙われた?

2015年1月に教皇フランシスコが同国を訪れました。聖アンソニー廟近くの海岸では、100万人に上る市民が熱狂的に教皇を迎えました。教皇が同国を訪れたのは、スリランカ初の聖人である聖ジョセフ・ワーズの列聖式のためでした。ジョセフ・ワーズには、困窮した人であればその信仰にかかわらず救済の手を差し伸べたという逸話があり、教皇フランシスコは、100万人の人々の前で「和平のため宗教的な分断を超えることの重要さ」について語ったとされます。

カトリックの教義からすれば、ムスリムの人たちはもちろん、イスラム過激派の人たちでさえ、分断を超えて慈しむべき存在でしょう。しかし、現在、グローバル化という名の下に、あらゆる差異を、慈しみをもって包括し、結果的にそれらの個別性を無化してしまうような運動(=新しい全体主義)が進んでいます。

これにカトリックが加担しているとすれば、そしてその象徴が同国のカトリック教徒が母語とする「英語」であり、さらにキリスト教と結託した「資本主義」であり「文化産業」であるとすれば、カトリックが打ち出す「民族間融和」は、一種の戦略的な同化政策と受け取られかねません。それはむしろ抵抗すべきふるまいであり、カトリックは融和を目指したからこそ狙われたとさえ考えられるのです。

安易に民族間融和なんてことはできないからこそ、私たちは考え続けなければなりません。融和という解決策にすがるのではなく、むしろ解決しなくても共に生き延びることができる知恵を考える方が大切なのではないでしょうか。その意味で、私たちに不足しているのは具体的な解決策よりも、祈りそのものなのではないでしょうか。

国を代表する教会とはいえ、ヨーロッパのカテドラルとは全く規模が違います。さほど大きい場所ではありません。近くには別の教会もありますから、毎週この教会に集まるコミュニティは、全員が顔見知りという程度の人数しかいないはずです。その小さなコミュニティの中で、無残にも一瞬にして50名以上の人たちが殺されたのです。

命とともに失われたもの

今回の殺戮はそのまま、このコミュニティの破壊を意味します。人の命が失われたと同時に、それまで引き継がれてきた大切な祈りと知恵が失われました。これは、仮に時間が経って元通りになったように見えるときが来ても、決して回復しません。失われたものは、ずっと失われたままです。そしてそれは、損なわれてしまったあとには、そこに何があったのかもわからないようなものです。人の命が失われるというのは、そういうことです。

明日へのささやかな意思を突然断ち切られた人がいる。もうあなたに会えないという受け入れ難い現実に、もだえ苦しみながら夜を過ごしている人がいる。そのことに、痛切な悲しみを覚えています。

今回の事件、とうてい他人ごととは思えません。

スリランカの教会に花束を。

言(ことば)に絶えたる日は始まる。

見せつけらるるおのが弱さよ、

見失いたる神のさびしさ。 藤井武「羔の婚姻」

鳥羽 和久 株式会社寺子屋ネット福岡 代表取締役 教育者・作家

福岡市内の教室で多数の小中高の学生を指導する傍ら、書店運営や文化イベントの企画を行う。エッセイ執筆や、全国の学校での講演も行う。著書に『親子の手帖』(鳥影社)、『旅をする理由』(啄木鳥社)など。