写真AC

霞が関の官僚人事の伝統は、「身分制」と「年功序列」だ。新卒採用時の試験区分で、キャリア・ノンキャリア、事務系・技術系などのグループ分けがなされ、入れ替え不可の「身分制」として、昇進スピードに大きな差がつく。それぞれの身分では、厳格な「年功序列」で同期一斉に昇進する。

30年ぐらい経ってキャリアの場合は局長・事務次官と上り詰める頃になると、ポストの数が限られてきて、昇進できない人には天下りポストが用意される。

昭和から徹底されなかった「能力・実績主義」

ギスギスせずに温かい仕組みではあるが、難点は、頑張っても頑張らなくても大きな差がつかないことだ。能力・実績の乏しい人も年功序列で管理職になっていくから、組織の機能と活力は損なわれる。「能力・実績主義」を徹底すべきとの問題提起は昭和の時代からあった。

平成になると橋本行革などで本格的な検討が進み、結実して2008年に制定された「国家公務員制度改革基本法」では、「能力・実績主義」が改革の基本理念の一つと定められた。だが、これがなかなか前進しない。

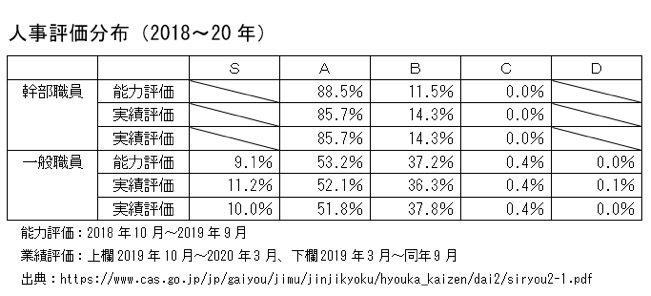

能力・実績主義を徹底するには、基礎となるのは「人事評価」だ。官僚機構でも2009年から人事評価制度が正式導入された。だが、導入当初、大半はA評価(求められる水準を上回る)にして、C・D評価(求められる水準を下回る=昇進できない)はほとんどつけないなど、形骸化が指摘されていた。

当たり前だが、評価が「みんなよくできました」では、能力・実績主義が徹底できるわけがない。私も、国会の公聴会に呼ばれ、これでは政府の機能低下につながると指摘したことがあった(2015年3月9日参議院予算委員会公聴会)。

基本法に基づき「内閣人事局」が2014年に発足した。人事評価の運用改善、能力・実績主義の徹底が大いに期待されたが、発足以来、運用状況は不透明なままだった。国会でも何度か評価分布の開示などが求められたが、対応のないまま数年が過ぎた。

ようやく先月(2020年9月)になって、人事評価の運用状況がひっそりと公表された(参照ページ)。判明したのは、改善どころか、形骸化がさらに進行していた現実だ。

・幹部職員(部局長級など)は3段階評価で、A評価が9割、C評価は0%、

・一般職員は5段階評価で、S・A評価が6割強、一方でC・D評価は1000人に4~5名にとどまる。

もちろん、霞が関全体が本当にそんな素晴らしい働きぶりだったら、政府はずっとよく機能している。馴れ合いで「みんなよくできました」を続けてきたわけだ。

結果として、霞が関の人事は、あまり変わっていない。年次逆転やノンキャリアの幹部登用などのケースが注目を集めることもあるが、そうした例外的なケースは昔から時々あった。旧来の「身分制」と「年功序列」は、今も色濃く残ったままだ。

岩盤規制を支えてきた政官の「不文律」

「能力・実績主義」の不徹底は、さらに深く政府の機能を蝕んでいる。

官僚人事のもう一つの伝統は、「仲間内人事」だった。法律上は内閣や大臣に人事権があるが、伝統的な「不文律」で、省庁の官僚たちの作った人事案に口を出さず、そのまま丸のみする習わしだった。

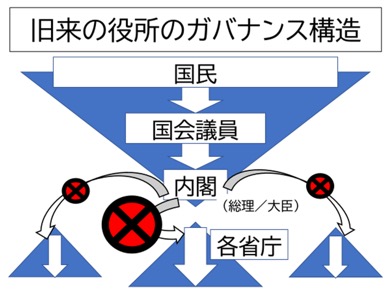

結果として何が生じたかというと、各省庁のガバナンス構造の歪みだ。官僚たちはどうしても「省庁の論理」に引きずられることがある。縦割りの内側では所管業界などと大小さまざまな利権構造が築かれている。これに対し、本来歯止めをかけられるのが民主主義プロセスで、国民によって選ばれる内閣だ。

ところが、「人事に口を出さない」との不文律があるために、官僚たちは、大臣よりも、実質的な人事権のある官僚機構のボスをみて仕事をしがちになる。このため、時の政権が国民目線で利権構造などに切り込もうとしても、各省庁は面従腹背で徹底抗戦する事態がよく生じた。長年問題とされる「岩盤規制」はたいてい、そうやって守り抜かれてきた。徹底抗戦を支えたのが「不文律」だった。

2008年の国家公務員制度改革基本法では、これもターゲットになった。「能力・実績主義」と並ぶ基本理念として、「議院内閣制の下、国家公務員がその役割を適切に果たすこと」が掲げられている(第2条第1号)。条文だけみても意味がわからないかもしれないが、要するに、各省庁が統制の効かない独立組織と化している現状を改め、「国民によるガバナンス」の効く構造に改めよう(下図でいうと、上下の三角形をくっつけて矢印を上から下まで貫く)ということだ。

具体的には、「不文律」を否定し、官邸と大臣が本来の人事権を行使する仕組みを設けることになった(基本法第5条第2項)。ただ、その際、大臣らが全く恣意的に人事権を行使し、無能なお気に入りを幹部に登用するようなことが頻発しては困る。

そこで、「内閣人事局」で客観的な評価に基づき、幹部の適格性を審査して候補者名簿を作り、官邸と大臣はその中から人事権を行使する、との制度設計がなされた。人事評価が「省庁の論理」に引きずられないよう(利権を守ったら高評価といったことにならないよう)、国民本位の評価基準を確立すべきことも定められた(第9条第1号)。

要するに、「各省庁の仲間内人事」から、「能力・実績主義」のたがをはめた「内閣の人事権行使」に転換しようとしたわけだ。ここでも、「能力・実績主義」がカギだった。

2014年、内閣人事局発足当時の安倍首相、菅官房長官ら(官邸サイト)

菅政権の縦割り打破へ不可欠

ところが、現状は先に述べたとおりだ。内閣人事局は人事評価を各省庁に丸投げし、基準確立も適格性審査もさぼり続けてきた。結果として、「各省庁の仲間内人事」は旧来のまま大して変わっていない。その一方で、「内閣の人事権行使」は可能になり(現実に省庁の人事案に口を出すケースはごく一部と思われるが)、たがとなるはずの「能力・実績主義」は空洞…という歪な状態が生じた。

安倍政権が「岩盤規制」改革を唱えながら十分な成果が出なかったのは、結局こうして霞が関があまり変わらず、縦割り利権を頑強に守り続けているためだ。その一方で、客観評価を欠く「内閣の人事権行使」は、中途半端な官僚たちの間で「官邸の歓心さえ買えば出世できる」との間違った忖度を生む要因にもなった。

菅政権での課題は、「内閣人事局」の機能不全の解消だ。縦割り利権の打破を強力に進めようとするならば、不可欠のはずだ。

マスコミや一部野党議員らは、2008年基本法の経緯(旧民主党も修正協議に参画し、「内閣人事局」の創設を主導した)もよく知らずに、「安倍政権の作った内閣人事局が諸悪の根源」などと唱えているが、こうした批判は的外れでお話にならない。