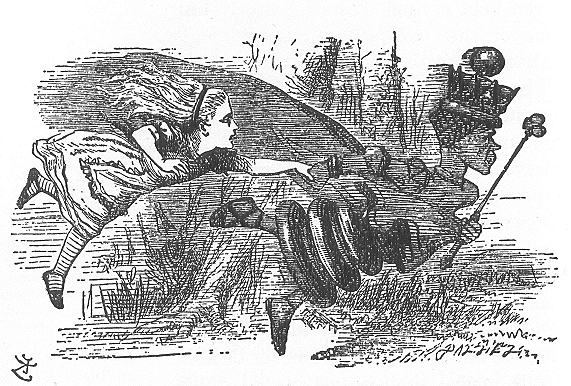

ルイス・キャロルの『鏡の国のアリス』に、赤の女王というキャラクターが出てきます。この世界では、すべてがあべこべで、アリスが女王と一緒に走ってもまわりの風景は変わりません。アリスが驚いて「まあ、まるでずっとこの木の下にいたみたいだわ! なにもかももとのまま!」というと、女王はこう答えます。「ここでは同じ場所にとどまるだけで、もう必死で走らなきゃいけないんだよ。そしてどっかよそに行くつもりなら、せめてその倍の速さで走らないとね!」

このメタファーは有名で、生物学にも「赤の女王仮説」というのがありますが、ビジネスにも通じます。資本主義は、つねに新しいことを続けていないと競争に敗れる、赤の女王の世界なのです。これは実は、新古典派経済学が想定している市場経済とはまったく別の原理です。市場経済は古典力学的な均衡に向かう熱的な孤立系で、均衡状態では利潤はゼロになります。しかし利潤がゼロになったら、資本主義は終わりです。それはつねに外部からエネルギーが供給され、利潤という不均衡を作り出す非平衡系なのです。

資本主義と市場経済の矛盾を最初に意識したのは、マルクスでしょう。『資本論』は、等価交換の市場経済(市民社会)から不等価交換の資本主義(資本家的生産様式)がいかにして生まれるかを分析した本です。その道具として労働価値説という古い理論を使ったため、分析はわかりにくいが、結論は正しい。資本主義のコアにあるのは、資本家が資本を私的に独占する所有権(私有財産)だということです。これは今日に至るまで、資本主義の必要十分な定義と考えられています。

所有権というのは、現代の企業理論でいうと残余コントロール権、すなわち契約以外の利益も損失もすべて取る権利です。労働者は、会社の業績がよくても悪くても一定の賃金を得ることができますが、資本家は賃金を支払った残余の利潤をとる代わりに、会社がつぶれたら株式は紙切れになります。こうしたリスクを賭けて、つねに新しい事業に挑戦し、その成果としての利潤を独占するのが資本主義のルールです。

だから資本主義が独占に向かう傾向をもっている、というマルクスの洞察は正しい。マイクロソフトやインテルが高い利潤を維持しているのは、著作権法によって国家が彼らの独占を保護しているからであり、携帯電話会社の利潤が大きいのも電波利権を国家が保護しているからです。成長を促進するには、こうした独占を廃止して競争を促進することがもっとも効果的です。市場経済は競争によって資本主義による独占を阻止し、利潤を低下させて新たなイノベーションを迫るのです。

90年代以降、日本が長期停滞に落ち込んだ最大の原因は、古い銀行や企業の独占を守って、走るのをやめたことです。1990年を境に生産性(TFP)上昇率が低下したという説に対して、よく「経済構造は同じなのに生産性が急に低下するのはおかしい」という批判がありますが、これは間違いです。資本主義は自転車のようなもので、走り続けていないと倒れるのです。

しかし政府はこの点を理解していないため、最近の経済危機でも均衡を回復するための景気対策にほとんどのエネルギーが費やされ、雇用規制や「コンプライアンス」の強化が続けられてきました。いま日本経済に必要なのは、こうした資本主義を殺す政策をやめることです。それは「構造改革」というほど大それたものではなく、競争を促進するという経済学の当たり前の考え方です。赤の女王のエピソードのように、まわりの風景が速く動けば、アリスも速く走らざるをえない。

もっとも、こうした資本主義の不安定性が人々に心地よくないことも事実です。日本人の所得の絶対的水準はすでに十分高いので、このへんで走るのをやめて競争から降りることも一つの選択肢でしょう。しかし安定した社会は、豊かな社会にはなりません。競争を排除したローリスク・ローリターンの社会では、投資が減って成長率も低下するでしょう。こうしたトレードオフを明らかにした上で国民が選ぶなら、「大きな政府」も意味のある選択だと思います。