「レードル大佐」(ドイツ語原題「Oberst Redl」、ハンガリー語原題「Redl ezredes」、英原題「Colonel Redl」)。1985年公開されたハンガリー人監督、イシュトヴァン・サボー(Istvan Szabo)の映画作品です。

「レードル大佐」(ドイツ語原題「Oberst Redl」、ハンガリー語原題「Redl ezredes」、英原題「Colonel Redl」)。1985年公開されたハンガリー人監督、イシュトヴァン・サボー(Istvan Szabo)の映画作品です。

下敷きになっているのはイギリスの劇作家、ジョン・オズボーン(John Osborne:1929~1994)の舞台劇「A Patriot for Me」(初演は1965年)。史実に取材した作品です。

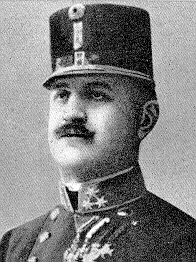

アルフレッド・レードルは第一次世界大戦以前の、オーストリア・ハンガリー帝国の軍人でした。現在はウクライナ領内となっているリヴィウの貧しい家庭に生まれたレードルは、その優れた知能を評価され、オーストリア・ハンガリー帝国陸軍の出世街道を驀進します。ついには防諜機関としての秘密警察の長官にまで上り詰めるのですが、 なんとレードルはオーストリア・ハンガリー帝国の仮想敵国ナンバー1、ロシア帝国の為に働く二重スパイでした。

アルフレッド・レードルは第一次世界大戦以前の、オーストリア・ハンガリー帝国の軍人でした。現在はウクライナ領内となっているリヴィウの貧しい家庭に生まれたレードルは、その優れた知能を評価され、オーストリア・ハンガリー帝国陸軍の出世街道を驀進します。ついには防諜機関としての秘密警察の長官にまで上り詰めるのですが、 なんとレードルはオーストリア・ハンガリー帝国の仮想敵国ナンバー1、ロシア帝国の為に働く二重スパイでした。

レードルの「裏切り」の原因は、実はホモセクシュアルであったレードルの「秘密」を握ったロシア帝国のスパイ機関が、レードルに「暴露」をちらつかせて脅迫して迫り、二重スパイとなることを強要したからだと言われています。1903年から1913年まで、10年間にわたってレードルはロシアにオーストリア・ハンガリー帝国の軍事機密を売り渡し(「脅迫」だけでなく、相当な報酬も与えられていたらしい)、ついにセルビア進攻を想定した動員計画「Plan III」の内容もすべて筒抜けに。おかげで第一次世界大戦の初戦において、オーストリア・ハンガリー軍は大苦戦。軍事歴史家はレードルの為に、約50万人のオーストリア兵が犠牲になったと言います。

オズボーンの舞台劇は、初演にあたってその同性愛シーンの描写が検閲の対象となり、上演禁止となるなどした為、センセーショナルなイメージが先行してしまっているきらいがあります。以来、再演にあたっても「同性愛・社会・偽善」といったテーマが、その中心に据えられる演出になってしまっているようです。

しかし、サボー監督による映画バージョンは、監督がハンガリー人であることもあり、より政治的なテーマが、史実を背景にして浮かび上がるストーリー仕立てになっています。

当時のオーストリア・ハンガリー帝国は、まったくその存在目的を失った統治システムでした。軍人を含めたその官僚機構は、「ハプスブルグ家の存続」という、時代の流れにますます矛盾する現状維持の為だけに存在していたのです。

ルーシ人(ウクライナ、ベラルスなどの民族)であるレードルや、その親友として登場するハンガリー貴族クビニーらにとって、軍人として守るべきなのは、祖国とその国民でなく、老人ボケになりながらも退位しないフランツ・ヨーゼフ1世皇帝を戴く、黄昏のハプスブルグ帝国でした。自己のアイデンティティー確認の欲求が満たされないレードルは、やがて自らのがむしゃらな「出世」と「裏切り」という、一見背反した自己発現に逃げ道を見つけ出すのです。

結局、レードル自らが鍛え上げた防諜機関の働きにより、レードルの裏切りは解明され、レードル本人はウィーンのホテルの一室でピストル自殺を遂げます。1913年5月25日。それはサラエボで、皇太子フランツ・フェルディナンド大公が暗殺に倒れ、第一次世界大戦が勃発する約1年前のことでした。

映画のラストシーン、レードル演じるオーストリアを代表する俳優、クラウス・マリア・ブランダウアー(Klaus Maria Brandauer)の怪演をどうぞ。

私はこのレードルの末路を思うとき、日本の官僚が今おかれた立場を考えずにはいられません。

映画中、印象に残るセリフの一つに次のようなものがあります。親友に「裏切り」をなじられたレードルがこう答えます。

「『裏切り』だって?『裏切り』は、最近では国民の美徳だぞ。」

時代遅れの政策と組織に組み込まれた官僚たち。日本の将来を鑑み、思うところを行えば、組織を裏切り、その利益を損なうことになる。組織の利益を優先させれば、日本の国益を裏切ることになる。

本来であれば政治家が、あえて塹壕から頭を出し、歩むべき未来へつながる道を示して、リーダーシップをとることにより、このようなジレンマに自ら陥った公僕を救い出してあげなければならないのです。たとえば基地問題にしても「最低でも県外、できれば国外」と明言していたのですから、一政治家が自らの信念をツッパリ通すことにより、政策議論と国民の問題意識は進展していたでしょう。ようするに「歴史」は一政治家のキャリアと引き替えに前進するのです。

しかし現実の日本の政治家は、張本人、鳩山首相に代表されるように、 自らの社会的地位と資産の保全(相続対策)を目的とする、確信犯的現状維持主義者、いわば痴呆症の小皇帝たちの集団ですから、やはり現状の統治システムは一旦崩壊を経なければならないのでしょう。それまでの間、官僚の皆さんは「仕分け」という茶番の舞台で、小皇帝たちのダシにされるに甘んじる宿命なのかもしれません。

オーストリア・ハンガリー帝国の崩壊は、知性の限界を指摘したハイエクと、知性の世界のみを信じたヴィトゲンシュタインという面白いコンビを世に輩出しましたが、「戦後日本」の崩壊は何を生み出すのでしょうか。あまりに無責任で衒学的な妄想と思われるかもしれませんが、私としてはここらへんに新しい日本が求めている、精神的基盤へのヒントが隠れているような気がしています。

オマケ

1990年代の初頭、ウィーンへ旅行して、少なからずガッカリしながらも、きっちり「ブンガクセーネン」していた私が書きおいた小文...だと思うのですが、どうもこれが私のオリジナルなのか、それともどこかの雑誌の「ウィーン特集」かなんかのコピーなのか、記憶がはっきりしません。アゴラ読者諸賢の中に、「それはオレのだ!」という方、いませんか?(なんか開高健をめざして遠く及ばずというかんじで、コッパズカしいのですが...)

「ウィーンは巨大で豪華な廃墟だ。」といった人がいる。

映画「第三の男」でオーソン・ウェルズ演じるハリー・ライムは第二次大戦直後、爆撃によって廃墟そのものと化したウィーンの町の暗闇から世界中をバカにしたような道化の笑みを見せた。有名なプラーター公園の大観覧車での「鳩時計」の話はウェルズのアドリブだったそうだが、作品全体に流れる皮肉なエスプリと怪しい倦怠感は原作者グラハム・グリーンのそれに他ならない。

大きな口ひげに顔を半分隠したようなロシア人が国境を閉鎖して、赤ちゃんのような顔のイギリス人がそれを「鉄のカーテン」なんて名付けてヨーロッパを東と西に分ける前、ヨーロッパには「中央」があった。そしてウィーンはその「中央」の「中心」だった。その中心に君臨したのは神聖ローマ皇帝。ハプスブルグ家は一時中央ヨーロッパからドイツ、スペイン、そしてオランダまでの一大帝国を治めていたのだ。

このヨーロッパ中心はヨーロッパ人たちが往来する巨大な駅のようなものだった。ウィーンの城壁まで攻め込んできたトルコ人たちはコーヒー豆を置き土産にして、ウィーンのカフェ文化の端緒を開いた。モーツァルトはザルツブルグの片田舎を捨てて、ウィーンで音楽を書き続け、最後は野たれ死んで、この町の共同墓地に投げ込まれた。耳の聞こえない大作曲家ベートーヴェンはウィーンの聴衆の大喝采に気づかなかった。マリー・アントワネットはパリのギロチン台への長い旅路をこの街から始め、ナポレオンは砲声を挨拶代わりに軍靴と蹄の音を鳴らして通り過ぎていった。

そして「中央」の黄昏の時代。ハプスブルグ家落日の皇帝、フランツ・ヨーゼフに嫁いできたエリーザベト皇太后は無政府主義者の凶弾に倒れる。息子のルドルフ皇太子は16歳のユダヤ人娘との禁断の恋にピストル心中。リヒャルト・シュトラウスのスキャンダラスなオペラ「サロメ」では、王女が自分になびかぬ預言者ヨハネの生首に恍惚となって口付けし、クリムトは青白い肌をした美女に黄金の衣をまとわせ、刹那の口付けにおののくように瞼を閉じる姿を描いた。黄金期の終焉。芸術家は狂気の中に美を描き、フロイトは夢の中に真実を求めた。

第一次世界大戦。「中央」の崩壊。帝国は滅び、皇帝は去った。ナチスの狂気が町を駆け抜け、戦火が再び降り注いだ。パットン将軍がロシア赤軍兵士に先んじようと戦車を飛ばしてやって来たとき、彼が守ろうとしたのはこの町ではなくてワルツを踊る白馬だった。

多くの夢と野望と狂気を飲み込んでいった町。かつての黄金期の思い出はハリーが逃げ回った町の下水道に流されて、「美しく、青い」ドナウ川の藻屑と消えたのだろうか。残ったのは巨大で豪華で大時代的で、そして不思議と空っぽな「廃墟」のような建物だけなのだろうか。

いやそんなことはない。雑然とした旧市街地のカフェへ行こう。そこにはきっと前世紀からそこに座って新聞を読んでいたような老人がいるだろう。彼を怒らせないように注意して座り、漆黒のチョコレートに包まれたザッハートルテとクリームをたっぷりのせたウィンナーコーヒーを注文しよう。そして耳を済まして目を凝らせばあなたにも感じられるだろう。石畳の間や、建物の壁、狭い路地の陰に潜んでいるこの町の亡霊たちの姿や笑い声が。それは死んだはずのハリーの笑い声に似ているのかもしれない。