竹内純子 国際環境経済研究所理事・主席研究員

竹内純子 国際環境経済研究所理事・主席研究員

CO2激増の一方、気温は予想より上昇せず

3月30日、世界中で購読されるエコノミスト誌が地球温暖化問題についての衝撃的な事実を報じた。(記事「注意すべき問題」(原題:A sensitive matter))。

この15年間、世界のCO2排出量は激増しているものの、地球表面の平均気温が上昇していないというのだ。実は英国気象庁も同様の発表をしており、昨年12月24日に、2020年までの温暖化進展に関する見通しを大幅に下方修正する見通しを発表した。

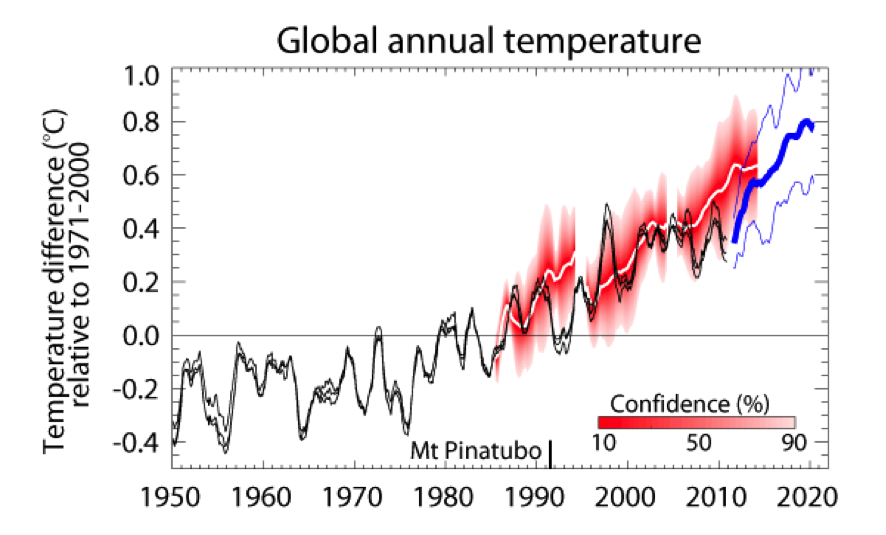

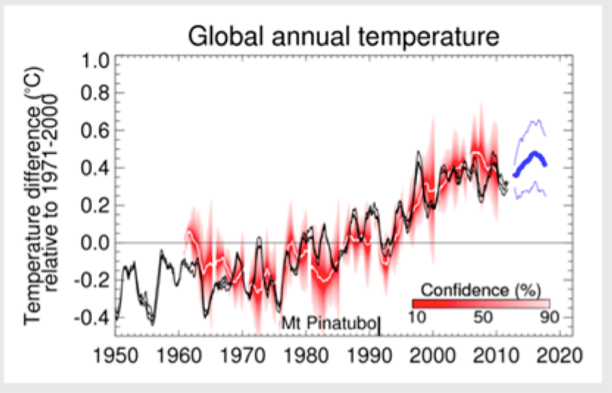

図1はこれまでの急激な平均気温上昇を予想したグラフ、図2が新たに発表された予測で、ここでは気温の上昇は今後なだらかになるとの見解が示されている。

図1)2011年発表の予測

英国気象庁(MET-Office)ホームページより

図2)2012年12月発表の予測

「分からないこと」が分かった

もちろんエコノミスト誌が安易な地球温暖化懐疑論に傾いたという訳ではない。CO2の長期蓄積による温室効果自体については異論が少なく、2080年ごろまでに今より1兆トンのCO2排出増が予想され、それによって2度程度の気温上昇効果(最大4度)はあるかもしれないが、それが(他の要素や地球自体のsensitivity(感度)によって)気候全体にどういうインパクトをもたらすか(=最終的に平均気温が何度上昇するか)については不明、というのがこの記事の結論である。すなわち「『わからない』ということがわかった」のである。

そもそも、現在国連気候変動交渉の中で、「所与の数字」のようになっている、いわゆる「2度目標」(地球気温上昇を工業化以前に比し2度を超さないようにすべき)も、実は科学的裏付けには乏しい。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第2次報告書にあった数字をもとに、1996年のEU閣僚理事会で採用された数字が徐々に市民権(?)を得た。

2009年12月のCOP15におけるコペンハーゲン合意では、IPCC第4次報告書を根拠として「大気温度上昇を2度以内にすべきという科学的視点を認識する」との表現が盛り込まれたが、IPCC第4次報告書に2度を目標値として推奨するような文言はない。ご存じない方も多いかもしれないが、IPCCは研究機関ではなく、地球温暖化に関する最新の研究をレビュー・評価する機関なのだ。

そして、政策的に決定されたこの2度目標を2・5度目標とするだけで、対策の実現可能性にも相当の尤度が生じる旨を、公益財団法人地球環境産業技術研究機構(RITE)の茅理事長は指摘しておられる。(RITE資料「CO2削減長期目標とその実現可能性をめぐって」)

科学と政策の合理的な関係を

先日、東京大地震研究所が、地中に埋まっていたコンクリート構造物を地震の際にできた石と誤認していたとして、これを「活断層を確認した」としていた見解を撤回するという出来事があったが、事程左様に科学とは万能ではないのである。

さまざまな社会的政策的判断をするに際しては、我々は科学の知見を要求する。それは当然のことではあるが、ともすると科学に判断まで求めがちだ。しかし、少なくとも地球温暖化という問題について科学者が示しうるのは、いくつかの予測オプションであることを踏まえる必要がある。最新の科学的知見を踏まえつつ、現実的に社会が許容しうる対策に落としていく冷静さと柔軟さが必要だ。

これまでの研究により、地球温度の上昇は温室効果ガスの排出が止まってもすぐ反応せず、しばらく上がり続けることが予想されていること等を考えれば、対策の遅れが許されるものではないが、まずは省エネなど実施主体にメリットのある取り組みを優先的に実施していくのが現実的な選択肢であり、この分野においては日本の高効率の技術が生かせるのではないだろうか。