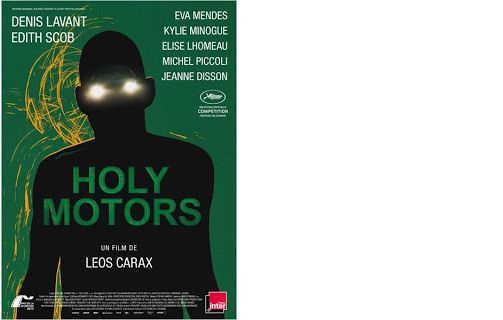

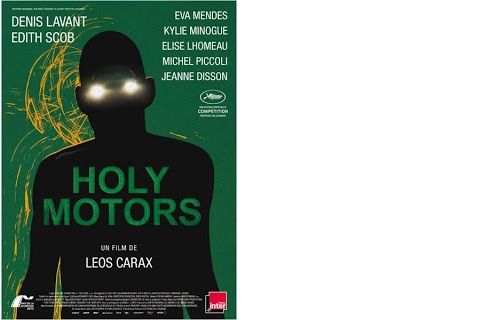

今年はこの1本で満足です。レオス・カラックス監督、『ポーラX』以来13年ぶりの長編。

主役のドニ・ラヴァンがさまざまな人生をパリの1日で演じます。いや、演じる役を、演じます。富豪の銀行家、背の曲がった物乞い女、『汚れた血』を彷彿させるモーションキャプチャーの疾走、ペールラシェール墓地の怪人、揺れる年頃の娘を案ずる父親、13区チャイナタウンの殺人者、過ちを犯した姪に看取られ死に行く老人。一日の終わりの仕事は、自宅の主人の役。今夜の鍵を渡されて戻った自宅に待つ妻と娘はチンパンジー。

美しく、激しく、速く、しなやかに。カラックス節、炸裂です。アイデンティティーを、人生を、くるくると交差させて、年齢も、性別も、乗り越えて、彼らしいアイロニーを貫きます。

音がアクセントを添えます。怪人が墓地に登場する際は、伊福部昭さんの『ゴジラのテーマ』が荘重に流れます。娘を迎える父親の車ではスパークスの曲。インターミッションと称するシーンでは、アコーディオンの楽隊を編成して行進です。デパート「サマリテーヌ」の廃墟で昔の恋人に会うシーンはミュージカルに一転。鮮やかだなぁ。

全編が、映画の撮影です。でも、カメラはありません。いや、見えません。どこかに、あるのです。そして、どこかで、大勢の観客が見ています。観客の姿も見えません。でも、演じ続けます。それぞれのラストシーンで死んでしまっても、すぐに起き上がり、次のアポへリムジン移動するのです。

フィクションと現実。バーチャルとリアル。その境界を行き来し続けますが、その境界も判然としません。疲労困憊し、メシも食えずに、リムジンの中で蒸留酒とタバコをあおり、次のアポに向かいます。アイロニー。アイロニー。何の?ぼくの。あなたの。演じて、見られて、疲れて、回復するフリをして、演じて、見られる、ぼくたちの。

カラックスはこの作品の出発点を「自分自身であることの疲労」、「新たな自分を作り出す必要」の2点だと話しています。自分自身であること。そんなものがあるのだろうか。あるとすれば、他者がみる自分というものの像をなぞることではないか。自分、なるものを演ずることではないか。それに疲れる。そのとおりだ。だから新たな自分を作り出す。それも何か別の人生を演ずること。つまり、ぼくたちの、日常。

職場で折衝していても、なじみの街を歩いていても、友人と談笑していても、家庭でくつろいでいるときも、いや、一人トイレに籠もっているときだって、外からにせよ内側からにせよ、どこかにバーチャルな視線を感じ、大なり小なりの演技があって、いや、逆に全く演技のない自分自身の結晶というのはどういうことだろう、その演技混じりの姿を他者の眼が認める像、それが現代の自分。

映画では、演技者でなく素の自分に戻るのは移動中のリムジンの中だけ。アポからアポに移る刹那、脱ぎ、休み、飲み、化粧し、着替える間、本人として語り、悩み、笑うことができます。だから、プロデューサーのような仕事の命令人と会うのも、わざわざリムジンの中。外に出ればみなフィクション。(だから元恋人が屋上から投身したシーンも、彼女の演技であって、フィクションだとぼくは解します。)だけど、リムジンの中だって、どこまでが自分自身なのか?

冒頭、カラックス自身が登場し、映画館の扉を開けます。映画監督による、映画の映画であることを表します。フェリーニが『8 1/2』でグイドに託したことを、アレックス3部作でカラックスの分身として主演させたドニ・ラヴァンに託しています。3部作の3作目『ポンヌフの恋人』では、作り物のポンヌフから、現役だったサマリテーヌのハリボテ、豊かさの象徴だったデパートが見上げられていました。橋もデパートも盛大すぎるセットを建てたために予算が尽きて大変なことになったのは有名。あれから20年。サマリテーヌは潰れ、そのシーンでは実際の廃墟でロケが行われたそうです。眼下に実在のセーヌ川とポンヌフが映ります。20年の意趣返しですね。

さて、13年ぶりの大作ですけど、カラックスもラヴァンもぼくと同い年。ぼくが生きているうちに、あと2本ぐらい、撮ってくれないかな、と思います。

(カメラが見えないこととみんなが見ていること、については、次回書きます。)

編集部より:このブログは「中村伊知哉氏のブログ」2013年6月24日の記事を転載させていただきました。

オリジナル原稿を読みたい方はIchiya Nakamuraをご覧ください。