石井孝明 経済ジャーナリスト

(写真1)建設進む大間原発

「トイレなきマンション」。日本の原子力政策では今、使用済み核燃料の後始末の問題が批判と関心を集める。いわゆる「バックエンド問題」だ。

使用済み核燃料の処理方法については、最終的な解決が見通せない状況にある。しかし現時点で進み始めた点もある。9月に青森県下北半島にある3つの原子力施設、建設中のJパワー(電源開発)の大間原発(大間町)、東京電力と日本原電によるリサイクル燃料貯蔵株式会社の運営する中間貯蔵施設(むつ市)、日本原燃(六ヶ所村)を見学する機会があった。いずれもバックエンド問題に関係する。

いずれの施設でも建設が進み、状況は少しずつながら進んでいると評価できる。大間原発は、核物質プルトニウムを処理する重要な役割を果たす。使用済み核燃料を安全な形で一時的に保管する中間貯蔵施設は完成し、運用開始を待つ。そして長期にわたって停止していた日本原燃の使用済み燃料の再処理施設も技術上の課題が解決し、早期の再稼働を目指している。

これらの運用が始まれば、日本の使用済み核燃料の安全性のリスクが一段と減るであろう。

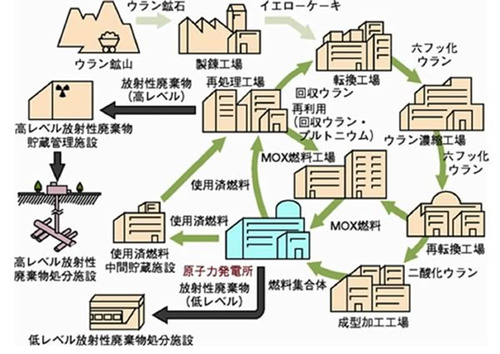

核燃料サイクルとは何か

原子力発電では使用済み核燃料が発生する。その量は大型原発1基当たり(120万キロワット)で年間約24トン程度とされる。この使用済み核燃料は、人体に有害な放射性物質を含み、その無害化が現在の技術では不可能だ。その処理方法が問題になってきた。フィンランド以外で、使用済み核燃料の最終処分方法を決定した国は現時点(2015年10月)ではない。

使用済み核燃料が無害化(ウラン鉱山程度の放射線量までの低下)するまで、計算上は約10万年かかる。そのため「その処理は不可能、10万年の安全が必要」とセンセーショナルに語られている。しかし、実際のところ100年程度で、放射する放射線量は数万分の1程度に減衰する。さらに核燃料を再処理し、高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体)として処分することで放射線量の減衰は早まり、体積も7分の1程度まで縮小する。

日本は核燃料サイクルという政策をおよそ40年前に採用した。これは使用済み核燃料を再処理し、そこから発生する核物質プルトニウムを燃料にした発電設備の高速増殖炉で使う。また再処理した核燃料を、再び原子力発電の燃料として使う構想だ。英仏露中はこの政策を採用する一方で、米国などは、使用済み核燃料を直接処分検討している。日本は核兵器保有国以外で、再処理を国際条約、協定で認められた唯一の国だ。核燃料を使い続ける仕組みによって、無資源国の制約から逃れようとした。

ところがその計画はうまくいかなくなっている。高速増殖炉の原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)は、トラブルで稼働が停止。また青森県六ヶ所村の再処理施設も完成が遅れた。

使用済み核燃料は、プルトニウムを含む。使用済み核燃料から核兵器をつくるのは、大変な手間がかかるが、米国は政策として核兵器の拡散を止めるためにプルトニウム管理を厳格にし、日本は利用目的のないプルトニウムを持たないことを、国際的に取り決めている。原則持たないことを非核国に要請している。日本は英仏で再処理され保管された分を含め約44トンのプルトニウムを保有している。また約1万7000トンの使用済み核燃料を各電力会社の所有の形で持つ。

電力自由化が進み、原子力への批判が高まる中で、この処理をどのようにするかが課題になってきた。

図1 核燃料サイクルの全体像

建設進む大間原発

電源開発(Jパワー)大間原発は、本州最北端の大間町に位置する。同原発は使用済み核燃料から取り出したプルトニウムの混合酸化物(MOX)燃料のみで運転できる世界初の商業炉だ。2008年に着工し、現在は全体の4割弱が完成している。福島原発事故の影響で工事が一時中断し、昨年に再開している。目標として現時点では22年ごろの運転開始を目指している。2013年に出た新規制基準に基づいた原子炉設置変更許可申請を14年12月に行った。

原子炉は1基だが、これが稼働すれば年1トン前後のプルトニウムが消費できる見込みだ。原発の運転が正常化した場合に、今日本にある47基の原発から年4-5トンのプルトニウムが作られてしまう。その増加をある程度抑えることが可能になる。MOX燃料を通常の軽水炉で使うプルサーマル計画もこれまで行われているが、大間原発の稼働でまとまった消費が期待できる。

ただし原子力規制委員会の審査の遅れは大間原発にも影響している。規制の混乱に加え、規制委は下北半島の原子力施設で統一的に、地震関連のデータを分析しようとしているもようだ。そして規制委は他地域の審査に人員を配しており、審査は遅れている。大間原発の稼働時期も見通せない。

同原発は1976年に大間町商工会が誘致した。ところが用地買収が難航し建設が遅れた。敷地の真ん中には小さい民有地があった。買収が成功しなかったためだ。この土地のために、全体の建物の配置を見直した経緯がある。また同原発は津軽海峡を挟んだ函館市が、行政と機関しては初めて差し止め訴訟を行って現在は係争中だ。

訪問当日は晴天で、対岸の北海道もおぼろに見えた。巨大な原発の施設を見ながら、人々の感情、そして行政機関の調整不足により計画がずれていく、原子力事業の難しさを思った。しかし、最新型のこの原発が活用できれば、日本の抱えるバックエンド問題は、解決に向かわないまでも改善に向かうだろう。

これまでの工事費は、新規制基準の対応も加えると、現時点での累計で6000億円程度と大変な巨額だ。一日も早く回収しなければ、Jパワーの経営にも影響を与えかねない。そして地元の多くの人も稼働による経済効果を期待しているという。さまざまな意見があるだろうが、その稼働は多くの組織や人に利益をもたらすであろう。私は一日も早い稼働を願った。

中間貯蔵施設も稼働を待つ

次に見学したのは、東京電力と日本原子力発電が運営するリサイクル燃料貯蔵(RFS)の「リサイクル燃料備蓄センター」だ。13年に建屋が完成した。原子力発電所から出る使用済み核燃料を原発敷地以外で貯蔵・管理する初の施設になる。

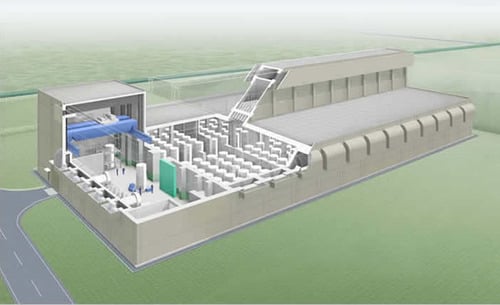

図2・中間貯蔵施設の完成図

建屋内部は写真撮影ができなかったが、コンクリートの構造物に囲まれ長さ131メートル、横62メートル、一部の高さ28メートルの巨大な建物だ。

入口近くには、キャスクと呼ばれる金属製容器が検査を受ける場所があった。この中に使用済み核燃料が入る。中に核物質が入っていないキャスクが一つだけあった。高さ約5.4メートル、直径約2.5メートルと巨大な金属の塊だ。それをチェックして貯蔵エリアに並べて保管する。

これまでも使用済み核燃料の一部は各原発構内で、キャスクで保管されていた。東日本大震災でも各原発で、キャスクからまったく放射能漏れは起こさなかった。

貯蔵エリアの中は何もない。その空間の巨大さは圧巻だった。ここにキャスクを並べる。天井まで高さ約12-20メートルの貯蔵エリア内はひんやりとした微風が吹いていた。建屋外部から取り入れた空気の自然換気でキャスクを冷やす仕組みになっている。ここに持ち込まれるキャスクは、いったん原発構内の使用済み核燃料貯蔵プールに置かれた後で、数年経ち発熱と放射線の拡散が低下した使用済み核燃料を入れる。同エリアではキャスクを計288本収納でき、使用済み核燃料3000トン分になる。

同社は東電と原電の共同出資で2005年に設立され、2000トン分の規模の施設をもう1棟隣接地に建てる計画だ。それを青森県などとの約束で50年間だけ保管する。ここは最終処分地にはならない。ここから六ヶ所村の再処理施設にキャスクは送られる。

これまで各電力会社は使用済み核燃料を、原子力発電所の建屋などに貯蔵してきた。そのプールの使用量は平均で7割を超えており、一部では9割近くに達するなど、近日中に満杯になることが懸念されていた。六ヶ所再処理工場が稼働すれば構内での保管問題も解決に向かうと見込まれる。また東電と原電分は施設を使うことで、その置き場の余裕ができる。ただし、この施設の稼働もこれも原子力規制委員会の審査待ちだ。

この中間貯蔵施設の完成も、バックエンド問題で進展したことの一つだ。50年と時間は限定され東電と原電分だけとはいえ、使用済み核燃料の置き場ができ、解決までの時間の余裕はできた。

「(下)六ヶ所工場、稼働に期待」に続く