カルロス・ゴーンが記者会見で「日本の有罪率は99.4%だ」と述べたことが話題になっているが、これは誤解である。数字をアップデートして再掲する。

ゴーンが日本の司法制度を「推定有罪だ」と批判しているが、保釈条件を破って国外逃亡した犯罪者が司法を批判するのはお門違いである。こういうときよく引き合いに出されるのが「日本は有罪率99%」という数字だが、これには誤解がある。

NHKニュース、Wikipediaより:編集部

たしかに2018年に日本の地方裁判所で無罪になったのは105件。刑事訴訟の総数(併合を除く)49811件の中では、有罪率は99.8%である(司法統計年報)。だがこれは「逮捕されたらすべて有罪になる」という意味ではない。

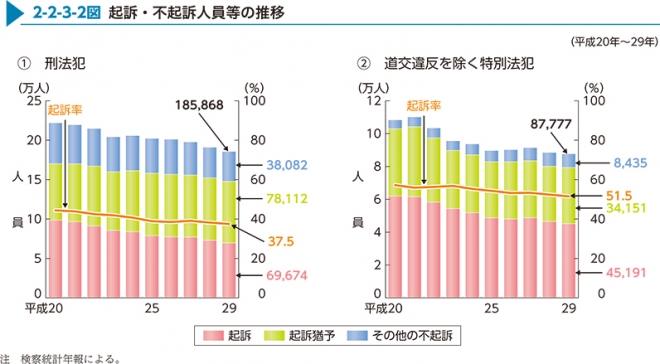

警察が検挙(あるいは逮捕)して送検した被疑者のうち検察が起訴した者を示す起訴率は、2018年の犯罪白書によると、刑法犯全体で37.5%、交通違反を除いても51.5%である。したがって有罪率を「有罪/検挙」と定義すると、約51%とするのが正しい。

これは国際的な平均より低い(ジョンソン『アメリカ人のみた日本の検察制度』)。多くの国では容疑者を起訴することは検察官の義務とされているが、日本では起訴するかどうかは検察官の裁量にゆだねられているため、確実に有罪になる者しか起訴しないからだ。

この背景には、大陸法と英米法の違いがある。英米法では陪審員がおり、彼らは職業裁判官に比べて無罪の評決を出す確率が高く、検察官にとって予測がむずかしい。これに対して、日本では裁判官と検察官の間に有罪となるかどうかについてのコンセンサスがあるので、無罪になりそうなものは検事があらかじめふるい落としてしまうのだ。

このように司法手続きが実質的に行政(警察・検察)の中で完結しているので、その「成果」としての起訴案件が無罪になることは、深刻なスキャンダルとなる(マスコミもそういう扱いをする)。これは検察官の昇進にも影響するので、彼らはきびしい「品質管理」を行って起訴の条件をきわめて保守的に設定する。

その認識は警察も共有しているから、政治家などのむずかしい事件は逮捕もしない。裁判官も罪状についての認識は検察官と同じだから、無罪にすることは勇気が必要だ。無罪判決を多く出す裁判官は「変わり者」とみられて、処遇も恵まれない。

弁護士も確実に負ける刑事裁判はやりたがらないので、いい弁護士がつかない。したがってますます無罪になりにくい・・・という悪循環になってしまう。冤罪の原因としてよく問題になる警察の「自白中心主義」も、このように行政の力が強いことが一つの原因だ。

英米法では、裁判は対等なプレイヤーのゲームと考えられているから、司法取引や刑事免責など、捜査する側が被疑者と駆け引きするツールがたくさん用意されている。

これに対して日本では、司法の主要部分は行政官が行うので、被疑者と駆け引きするのではなく「お上」の決めた罪状を被疑者に認めさせるという捜査手法になりやすい。

つまり問題は有罪率ではなく、司法が実質的に行政官によって行われ、裁判以前の段階で事実上の「判決」が下されることにある。これは立法行為を実質的に官僚が行い、国会がそれを事後承認する機関になっているのと似ている。

こういう行政中心のシステムは、交通事故のような定型化された犯罪を処理するのには向いているが、疑獄事件のようなむずかしい事案は、検察が恥をかかないために見送る結果になる。

これをジョンソンは、ジョナサン・スイフトのいう蜘蛛の巣にたとえている。小さなハエは捕まるが、スズメバチやクマバチは巣を突き破って逃げてしまうのである。

追記:この記事に対する郷原信郎氏の批判は、特捜事件については正しい。特捜部は逮捕と起訴を一つの組織でやるので、上の定義でも有罪率はほぼ100%になるだろう。しかし特捜事件は刑法犯の中ではごくわずかであり、全体としては約50%なので、ゴーンの「99.4%」という数字は誤りである。