受信料反対が否決(オーストリア通信(APA)から)

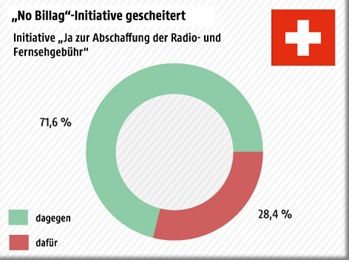

スイスで4日、スイス公営放送の受信料廃止(ノー・ビラグ)を問う国民投票が実施された。ベルンからの情報によると、「ノー・ビラグ」反対が71.6%を獲得し、受信料廃止の国民発案(イニシアチブ)は否決された。国民投票前は反対と賛成が拮抗するか、ノー・ビラグが勝利するか、と予想されていたが、結果ははっきりしていた。スイス国民は今後も受信料を払うことを承認したわけだ。投票率54.11%。

テレビやラジオを所有していなくても、パソコンやスマートフォンの通信端末から番組を受信できる時代だ。どの世帯でも複数の通信端末機器を所有している。これまでは「自宅にはテレビもラジオもない」といえば、受信料を支払わなくても良かったが、スイスでは2014年、連邦議会が受信料関連法を改正、テレビ・ラジオの有無に関係なく全戸が支払いを義務づけられた(「スイスで『受信料』廃止を問う国民投票」2018年1月29日参考)。

「ノー・ビラグ」支持者は「どのようなラジオ・テレビ番組が放送されるかを決めるのは市場原理だけだ」と主張。料金は視聴者が実際に視聴する番組にだけ支払われるべきであり、公共ラジオ・テレビ放送向けの「強制料金」は廃止されなければならないと強調してきた。

一方、「受信料廃止」反対派は「公共放送の受信料を廃止すれば、スイスの文化が破壊されてしまう。外国の宣伝や番組が増え、過当競争のもと、最後はポルノ番組しか残らなくなる」と警告してきた。

国民投票実施前に、連邦政府は「一般世帯現在、年間451.10フランの受信料が課されているが、ノー・ビラグが否決されたならば、受信料は来年から365フランに減額する」と表明。スイス公共放送協会(SRG)は予算の節約を約束するなど、「ノー・ビラク」に対抗した。その功があったわけだ。

当方は国民投票前、「スイス国民は受信料の支払いを拒否するだろう」と予想していたが、今回も当方の予想は完全に裏切られてしまった。「今回も」というと、スイスの国民投票では予想と違った結果が出ることが多いからだ。

例を挙げる。スイスで2016年11月27日、脱原発時期を早めるイニシアチブの是非を問う国民投票が実施された時も、反対が54.2%で多数を占めて否決された。

スイスでは東日本大震災によって生じた福島第1原発事故(2011年3月)を受け、連邦議会が新規原発建設を禁止する脱原発を決定。「エネルギー戦略2050」で原発を段階的に再生可能エネルギーに転換する方針を決めたが、脱原発の最終期限は定められていなかった。そこで「緑の党」などが原発設備の老朽化による事故を防止するため運転期間を一律45年とするように提案した。同案は採択される可能性が高いと予想されていた。

結果は反対だった。国民投票の結果は、再生可能なエネルギーの開発が遅れている現在、エネルギーの安全供給のためには原発の操業が不可欠といった国民の冷静な判断が働いた。当方はこのコラム欄で「将来のエネルギー政策の在り方より、脱原発というイデオロギーが先行する日本とは違って、スイス国民は非常に現実的だった」と書いたほどだ(「スイス国民から何を学ぶか」2016年12月1日参考)。

脱原発問題だけではない。スイスで2016年2月、同国の右派政党「国民党」(SVP)が提出した犯罪を犯した外国人の追放の強制履行の是非を問う住民投票が実施されたが、反対が58.9%を占め、否決されたのだ。

スイス(2014年人口約820万人)には約200万人の外国人が住んでいる。スイスの外国人率は約25%だ。外国人の犯罪率も高まってきた。それだけに、外国人法改正案は採択されるだろうと予想されたが、国民は現行の外国人法(2010年施行)で十分と判断し、反対が多数を占めたのだ(「外国人率25%のスイスの悩み」2016年3月1日参考)。

もう一つ実例を挙げる。スイスで2014年、最低賃金の引き上げを問う住民投票が実施され、約66%の国民が反対して否決された。それを聞いたオーストリア人の中には「スイス人は少々変わっている」と呟いたという。労働者は賃金の引上げを願う。そのため、時にはデモも行う。にもかかわらず、隣国のスイス国民は最低賃金値上げに反対したのだ。それなりの理由があった。長くなるので、詳細な内容は「『スイス人はエゴイストだ』は本当?」(2014年5月24日)を再読して頂たい。

受信料支払い反対の誘いを切り捨て、世界の脱原発の流れにも乗らず、最低賃金値上げにも「このままでいいよ」というスイス国民は確かにちょっと違うわけだ。

スイスでは重要な法案について国民に是非を問う国民投票が実施される。特に、国民の生活に影響を与える外国人問題、脱原発問題、そして今回の受信料支払い問題などでは、現実の状況にそぐわなくなった場合、その修正を積極的に実施してきた。スイス国民は非常に現実主義者だ。

編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2018年3月6日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。