この記事のタイトルは、戦略研究者として高名なコリン・グレイ氏の1冊の著作から借用しました。

私たちは、戦争で兵器が使われるので、それらを原因と結果で関連づけがちです。武器があるから戦争が起こる、だから武器をなくせば平和に近づくという論法です。残念ながら、これは間違っています。軍事力は国家の安全保障を強化することもあれば、損なうこともあります。軍備は国家を戦争へと導くこともあれば、戦争から守ることもあります。いずれにせよ、武器は戦争の根本原因ではないということです。

『武器は戦争を生み出さない』において、グレイ氏は、軍事力と政策や戦略、戦争との関係について示唆に富む重要な指摘をしています。

第1に、軍備は政策によって形成される戦略により意味が与えられるということです。第2に、武器の調達プロセスには、明確な政策指針で支えられなければなりません。第3に、軍事技術は防衛政策に仕える1つの要因に過ぎないことです。

グレイ氏は軍事テクノロジーが戦争を変えるという見方に批判的です。この点について、私は、軍事技術とくに攻撃・防御バランスが、国家の軍備増強の決定や戦争と平和において重要な役割を果たすと考えています。その理由は後ほど説明します。

第4に、「軍拡競争」の概念は国際安全保障の研究に混乱をもたらすという少し挑発的な指摘です。これは的を射ていると思います。

wenjin chen/iStock

政策の手段としての武器

グレイ氏の兵器のとらえ方は、カール・フォン・クラウゼビッツに由来する戦略の伝統的ロジックを基本的に受け継いでいます。クラウゼビッツは、戦争と政治の関係について、以下の有名な定義を披露しました。

戦争は、政治的行為であるばかりでなく、政治の道具であり、彼我両国のあいだの政治交渉の継続であり、政治におけるとは異なる手段を用いてこの政治的交渉を遂行する行為である(『戦争論(上)』岩波書店、1968年〔原著1832年〕)。

つまり、戦争で行使される軍事力は、あくまでも政治や政策の手段であるということです。逆ではありません。国家がどのような武器を製造・購入して運用するかは、政治によって決まるのです。

グレイは時に「新クラウゼビッツ主義者」と呼ばれます。それは彼が兵器を政策に奉仕するものと位置づけているからでしょう。グレイ氏の戦略論については、彼の愛弟子である地政学者の奥山真司氏が、簡潔で要領を得た解説文を野中郁次郎編著『戦略論の名著』中央公論新社、2013年に寄稿しています。興味にある方は、こちらをお読みください。

蛇足ですが、コリン・グレイ氏がお亡くなりになった時に、ロバート・ジャーヴィス氏が追悼文を書いています。

グレイ氏とジャーヴィス氏は、核戦略について正反対の考え方を持っていました。グレイ氏は核戦争における勝利の追求を説く一方、ジャーヴィス氏は核兵器を実戦で使用できるものとして位置づけることに批判的でした。

にもかかわらず、ジャーヴィス氏はグレイ氏の『武器は戦争を生み出さない』の裏表紙に推薦文を寄せただけでなく、彼の死を悼んでいるのです。大学者の懐の深さを感じます。

閑話休題

日本では、武器や兵器というとネガティヴなイメージで捉えられがちです。「軍備拡張競争」という言葉に、肯定的な印象を持つ人はほとんどいないのでしょう。

軍拡を嫌悪した代表的な学者としては坂本義和氏(東京大学)が有名です。彼は軍事力の負の側面をこう強調しています。

世界の多くの国々が『国家の安全』の名に下に軍備増強を続けてきた。しかし、こうした軍備増強がかえって国家の安全を脅かすという、逆効果を生んできたことは明らかである(『核時代の国際政治』岩波書店、1982年、203ページ)。

同じような主張は現在でも繰り返されています。石田淳氏(東京大学)は、日本が反撃能力を保有することで「周辺国との緊張が激化して、さらに軍備競争が加速する『安全保障のジレンマ』から抜け出せなくなる」と発言しています。

遠藤乾氏(東京大学)も似たようなことを言っています。日本が「攻撃力を持てば、相手はそれを上回る攻撃力を持つエスカレーション(事態の深刻化)の階段を上り、際限のない軍拡を誘発する。相手を脅して抑止するというのは幻想だ」ということです。

ここにクラウゼビッツやグレイ氏のような戦略的着想はほとんどありません。坂本氏や石田氏、遠藤氏の発想は、政治指導者が武器を政策の手段としてコントロールするのではなく、軍備が政治をハイジャックして、国家の安全を脅かすという、伝統的な戦略論とは真逆なものです。どうやら、軍備拡張競争は危ないという主張は、東大の「学者」のお家芸のようです。

こうした軍備を徹頭徹尾否定する議論からは、国家の安全保障のために武力を効率的かつ有効的に用いるための研究や教育などは生まれないでしょう。世界から武器がなくなるのであれば、坂本氏や石田氏、遠藤氏のような主張によって、クラウゼビッツの戦略論を葬り去れるのかもしれませんが、国家に公的な安全を提供できないアナーキー(無政府状態)が世界で続く限り、国家は軍事力を保持して、自分の安全を自分で確保しなければなりません。

リアリストのケネス・ウォルツ氏が言うように、「軍事力の脅威によって軍事力の使用を阻止すること、軍事力で軍事力に対抗すること、軍事力の脅威もしくは使用によって国家の政策に影響を与えること、これらが安全保障問題においてこれまでもっとも重要な支配的手段だったのであり、これからもそうあり続ける」ということです(『国際政治の理論』勁草書房、2010年〔原著1979年〕、278ページ)。

国家が安全保障のために軍備を上手く利用するという考えは、「軍事科学(Military Science)」の発展を促しました。戦争や軍事に対して科学的にアプローチすることは、アメリカでは盛んであり、その結果、目覚ましい学術的成果が生み出されています。

たとえば、マイケル・オハンロン氏(ブルッキングス研究所)による著書『戦争の科学(The Science of War)』(プリンストン大学出版局、2009年)があります。本書は、大学の学部生や大学院生向けに書かれた教科書です。ここで彼は、巨大で複雑なアメリカの軍事組織をどのように扱えばよいかを解説しています。国防の専門家は、いかに軍事予算を使い、優れた戦術を選び、資源を効率よく軍事組織に投入すれば、アメリカの安全保障を確かなものにできるのかを知らなければならないのです。

このような内容の書籍が、日本の大手の大学出版会から刊行されるなど、われわれは全く想像できません。軍事研究における日米の差は太平洋より開いています。

軍備競争と安全保障

複数の国家が安全保障を求めて軍事力を増強すれば、軍備拡張競争が必然的に起こります。軍拡は国家の安全保障ひいては戦争と平和を促進する場合と、阻害する場合があります。それでは、どのような条件の時に、軍備拡張は国家の安全保障に寄与するのでしょうか。どのような条件では、国家の安全保障を損ない、ひいては戦争の可能性を高めてしまうのでしょうか。

この難問に挑んで1つの回答を提出したのが、防御的リアリストのチャールズ・グレーザー氏(ジョージ・ワシントン大学)です。

彼の主張は、ザックリ言うと次の通りです。防御が攻撃より優位性を持つ場合、軍拡は危険ではありません。アメリカが核兵器による確証破壊能力を持ったことは、その安全保障を高めると共に、米ソ関係に「長い平和」をもたらしました。逆に、攻撃が防御より優位性を持つ場合、軍拡は危険です。

アメリカは核弾頭の複数個別誘導弾(MIRV)化を進めて、ソ連の核兵器庫を攻撃できる対兵力戦略を構築しようとしました。アメリカがこの軍事技術を完全に習得できれば、ソ連の多くの核兵器を先制攻撃で破壊できてしまいます。つまり、アメリカはソ連に対して核攻撃で優位に立てるということです。これは核危機において、ソ連が自らの核兵器をアメリカからの先制攻撃で失う前に使用するインセンティヴを高めることにつながります。

その結果、アメリカは避けようとしている核戦争をかえって招いてしまうことになりかねず、そうなると自国の安全保障を決定的に損なうことになります。ですので、攻撃を有利にする軍備拡張は避けるべきなのです。

攻撃優位の安全保障環境では、軍備管理や軍縮が国家安全保障や戦争防止に有効です。例えば、ICBM(大陸間弾道ミサイル)の弾頭のMIRV化を禁止したSTARTⅡ(第二次戦略兵器削減条約)や、相手の核ミサイルを破壊する迎撃ミサイルの配備を原則として禁止して、相互確証破壊(MAD: Mutual Assured Destruction)の状態を安定化させるABM条約で軍拡を止めることが、アメリカにとってもソ連にとっても最適解となります。

なぜならば、米ソともに先制核攻撃から生き残った第二撃能力で、相手に耐え難い損害を与えられるので、報復を招く攻撃のインセンティヴを持たないからです。その結果、米ソは全面戦争を避けるようになり、国家安全保障のみならず平和が達成されるのです。

要するに、攻撃・防御バランスといった要因から構成される国際安全保障環境が、国家にとっての軍備拡張競争の危険性を左右するということです。

防御を有利にした核兵器

核兵器は安全保障環境を防御有利にしました。こうした評価は、ジャーヴィス氏といったアメリカの多くの政治学者が共有しています。ところが、我が国では「核兵器がある世界は平和ではない」というフレーズが広く浸透しているので、核兵器が国家を安全にしたり平和に貢献したりするという考えには、にわかに同意できない人が多いでしょう。

直感的には、地球全体を破壊できる核兵器は恐ろしいものであり、平和に反する不必要で有害な武器だから廃絶しなければならいと思いがちです。しかしながら、熟慮を働かせれば、違う見方ができるでしょう。

核兵器が戦争のコストを極大化したことは、核武装国間での武力による相手への攻撃をあまりに高くつくものにしたのです。

この点について、グレーザー氏は以下のように主張しています。

核兵器は、防御上の優位性を高める革命を起こしたのである。核の文脈では、報復による抑止が防衛の機能的等価物である。冷戦時代、米ソ両国は、大規模な報復的損害を与えることができる核戦力を、それを弱体化させるために必要な戦力のコストよりも大幅に安く構築することができた。したがって、報復能力が有効な抑止力であると仮定すれば、核兵器は防御に大きな利点をもたらす(Rational Theory of International Politics, p. 258,)。

これが国際関係研究で有名な「核革命論」の基本的な概念です。核兵器は防御を有利にした結果、それを保有する国家に究極の安全保障を与えたのです。

ところが、軍拡の批判派は、これを拒否します。坂本義和氏は「『核抑止』といった方法を選択することの結果、本来『安全』のためであったはずの政策が、かえって安全を脅かすことになる…この『抑止』の悪循環から激しい核軍拡競争が惹起・加速される」と言うのです(前掲書、212ページ)。

他方、核革命論を擁護するグレイザー氏は「防御の明確な優位性を考えれば、核軍拡競争は、超大国が一度強力な確証破壊能力を配備すれば尽き果てるのだ」と述べています (Ibid., p. 259)。

はたして、どちらが正しいのでしょうか。

出典:「平和拠点ひろしま」より

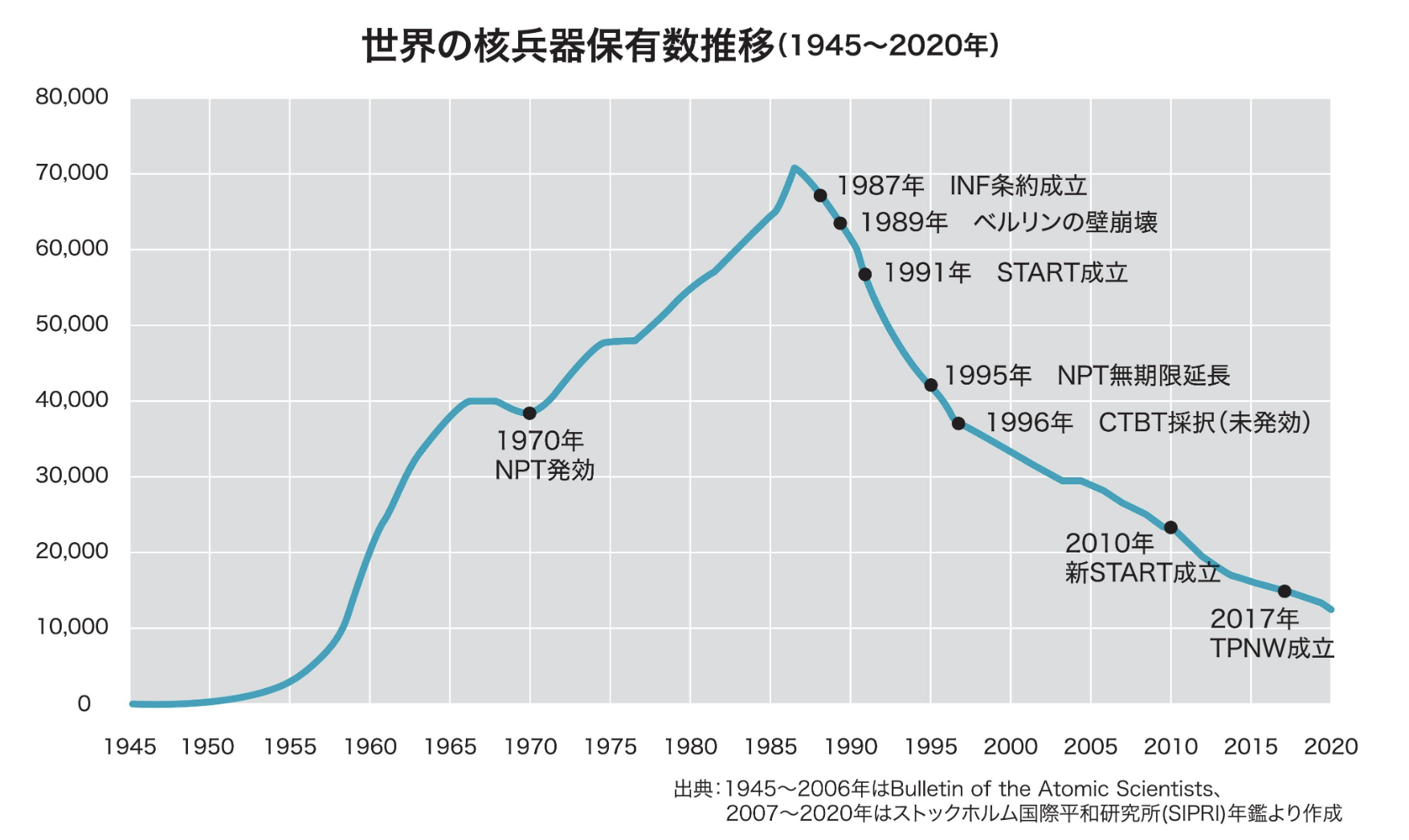

引用したグラフは、世界の核兵器数を時系列で示したものです。

このデータから分かることは、第1に、核軍拡競争は核武装国間の大規模な戦争を引き起こさなかったということです。戦争の軍拡競争説によれば、複数の国家による軍備の強化は平和や安全を破壊するはずです。しかしながら、米ソは、これだけ激しい核軍拡競争に従事したにもかかわらず、結局、相手を軍事力で攻撃しませんでした。

第2に、核軍拡競争は「へばる」ということです。確かに、アメリカとソ連は、より確実な安全保障を求めて核兵器の増強を行いましたが、核革命は第二撃能力(確証報復能力)を維持できれば、それ以上の核戦力が不要であることを核武装国の指導者に教えたのです。その結果、冷戦の終焉を境にして、米ロは大幅な核軍縮を実行しました。

国家が一度適切な防御体制を構築できれば軍拡は不要です。それでも軍事力の強化を続けてしまうと、自国が攻撃的であるというシグナルを関係国に送ることになり、不要な対抗措置を招きかねません。その結果、自らの安全保障のためには逆効果になります。

軍拡が必要な時

グレーザー氏の軍備拡張の「戦略的選択理論」が優れているのは、国家が軍備を増強すべき条件を明確にしていることです。こうした発想は、軍拡絶対悪説からはでてきません。

第1の条件は、安全保障環境が攻撃の優位性に傾いている場合です。このような環境では、あらゆる国家が軍備拡張競争に参加せざるを得ません。なぜならば、軍備を強化しない国家は、敵国からの攻撃により脆くなるからです。このことを彼は次のように説明しています。

攻撃と防御のバランスが攻撃に転じると、すべての国が軍備増強に踏み切らざるを得なくなる一方で、攻撃を阻止する能力は低下し、(戦争の)危険な窓ができる確率が高まる。軍拡競争に参加しないことは、競争することより安全保障を低下させ、多くの場合、高い確率で戦争を引き起こすことになる(Ibid., p. 232)。

これは国際政治の最も悲劇的な状況です。

第一次世界大戦が勃発する頃、ヨーロッパ主要国は「攻撃崇拝」でした。フランスとロシアに挟まれたドイツは、陸軍力の強化と攻撃的な「シュリーフェン計画」を採用しました。この計画では、ドイツ軍はフランスを迅速に撃破してロシアを迎え撃つことになっており、かなり無理な軍事戦略でした。

グレーザー氏によれば、これはドイツにとって最適の選択ではありませんでした。もしドイツが「防御的ドクトリンをとれば、より大規模な軍隊はフランスの攻撃からの防御には不要であり、ドイツ軍のより多くの割合を東方の防御に回すことができ、ロシア軍の継続的な改善はそれほど危険ではなかったであろう」ということです (Ibid., p. 247) 。

ドイツは、第一次大戦の攻撃有利の安全保障環境に軍拡で適応したのですが、肝心な軍事戦略で失敗してしまったということです。

第2の条件は、収奪的な現状打破国が軍備拡張を行いそうな場合です。こうした状況において軍事力の増強を自制することは、国家の安全保障を損ないます。

「もし敵国が軍備を増強することが事実上確実であれば、国家は軍拡競争に一歩遅れをとる危険性を受け入れる理由はほとんどない。敵国の動機は重要な変数である。貪欲な国家は軍事的優位に大きな価値を置くため、それを獲得するために大きなリスクを冒すことを厭わないであろう」ということです (Ibid., p. 236) 。

1930年代に日本は帝国海軍を大幅に強化しました。アメリカの政策立案者は、日本の目指すところが東アジアの支配という野心的なものであることに気づいていましたが、本格的な海軍力の強化に乗り出したのは1940年になってからでした。これは遅すぎる軍拡でした。

日本は、太平洋における圧倒的な海軍力の劣勢に直面する前に、米国を攻撃しなければならないという圧力にさらされて、機会の窓が閉ざされる事態に直面した結果、対米開戦に踏み切ったのです。要するに、アメリカは海軍力の拡張をすべき時にしなかったので、この選択は最適以下の失敗ということです。

政治学者のアレキサンダー・ジョージ氏と外交史家のゴードン・クレイグ氏は、軍事力と外交について、次のように述べています。

「歴史を通じてそうであったように、特定の状況下である種の敵に対しては、軍事力は必要な政策手段であり続けている。とりわけ、外交努力が適当でないかうまくいかない時にはそうである」(『軍事力と現代外交(原書第4版)』有斐閣、2009年、319ページ)。

その通りでしょう。国家は安全保障環境が軍拡を不必要としているときに軍事力を強化すれば、かえって自らの生存を危険にします。逆に、危険な安全保障環境が国家に軍拡を促しているときに自制してしまうと、生き残りを危うくすると共に、避けられた戦争を招きかねません

。軍拡競争は戦争と相関していますが、戦争を引き起こすものではありません。むしろ、国家の行動を方向づける安全保障環境こそが軍拡競争を引き起こし、ひいては戦争を引き起こすのです。

現在の日本は、貪欲的な現状打破国である中国と対峙しています。中国は急激な経済成長で獲得した資源を軍事力に投じて、アメリカと対等な競争ができる大国になりました。中国の国防費は、今や日本の防衛費の約6倍です。日本が、太平洋方面に勢力を拡張しようとしている中国との軍拡競争に一歩遅れをとる危険性を受け入れる理由はありません。東アジアの危険な安全保障環境は、日本に防衛力を強化する選択を求めているのです。

武器は戦争を引き起こすから、軍備拡張は絶対悪であるという識者の一面的な偏見は、日本が必要とする軍事力の強化を妨げる結果、その安全保障を低下させるだけでなく、避けられる戦争さえ招きかねません。軍備競争に関する政治研究の成果は、そうした愚かな選択をしないよう、われわれを戒めています。