DKosig/iStock

前回の記事でも紹介したように、もし1945(昭和20)年8月15日に玉音放送が中止されていれば、日本は「本土決戦」へと進み、一定の条件下では“日本側の勝利”もあり得た──そう主張するシナリオは複数存在しています。

当初、私はこうした見解に懐疑的でした。しかし、調査と資料にあたるうちに、このような見方を完全に否定するのはむしろ非学問的ではないか、と思うようになりました。

この記事では、前回触れたリチャード・B・フランク氏の「アジア・太平洋戦争の終結―新たな局面―」に加え、アメリカの軍事史家ジャングレコ氏の著作を取り上げつつ、「本土決戦」という仮想戦記について考えてみたいと思います。

重要な前提となるのは、1945年6月に終結した沖縄戦です。

なぜ日本への爆弾量はドイツの十分の一だったのか

日本に投下された爆弾量は、不思議なことにドイツより1桁少ない。前回はその理由を説明していなかったのですが、AIに聞けば話は簡単です。

沖縄戦は、米軍が当初4日間で終わると豪語していたにも関わらず、約3か月に及ぶ激戦となりました。日本軍は本土決戦に備え、沖縄を持久戦の場として利用したため、戦闘が長期化したのです。

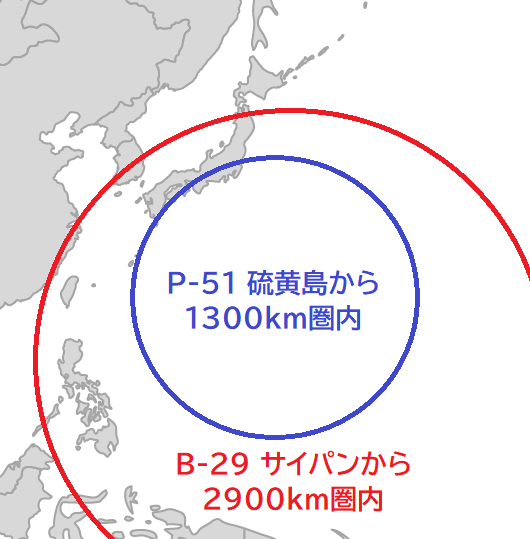

このため、日本本土への空爆は主にサイパンから発進するB-29爆撃機に依存していました。この機体は長距離飛行が可能であり、事実上、日本専用の「戦略爆撃機」でした。

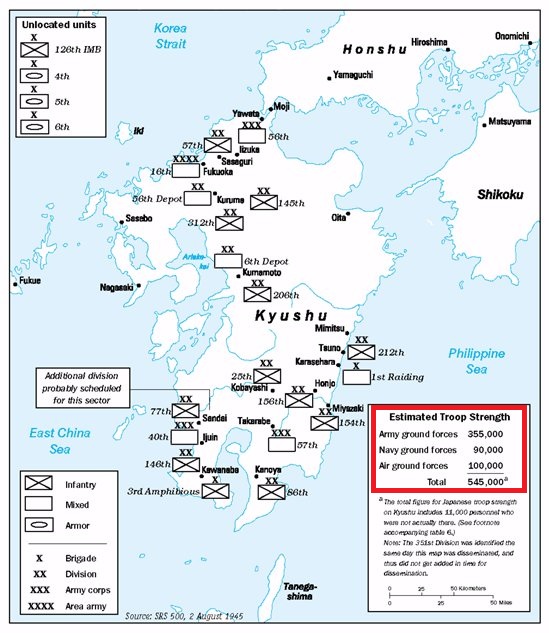

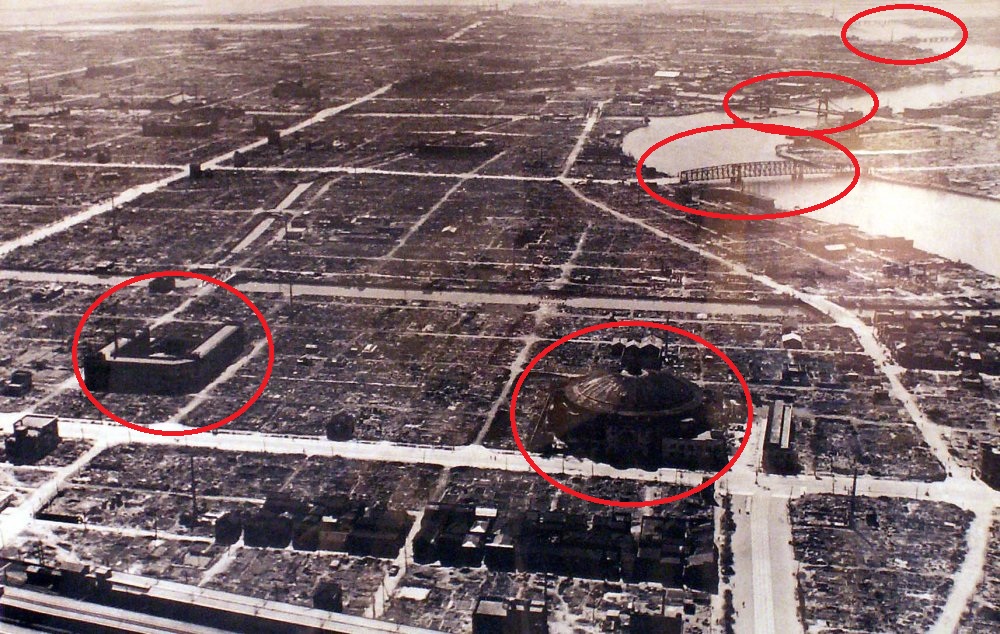

図1 米軍による空襲の開始

本格的な空襲が始まるのは、1945年3月に硫黄島を制圧した後、護衛戦闘機P-51が使用可能になって以降のことです。しかし、B-29の驚異的な航続距離をもってしても、日本本土は性能の限界に近かったのです。

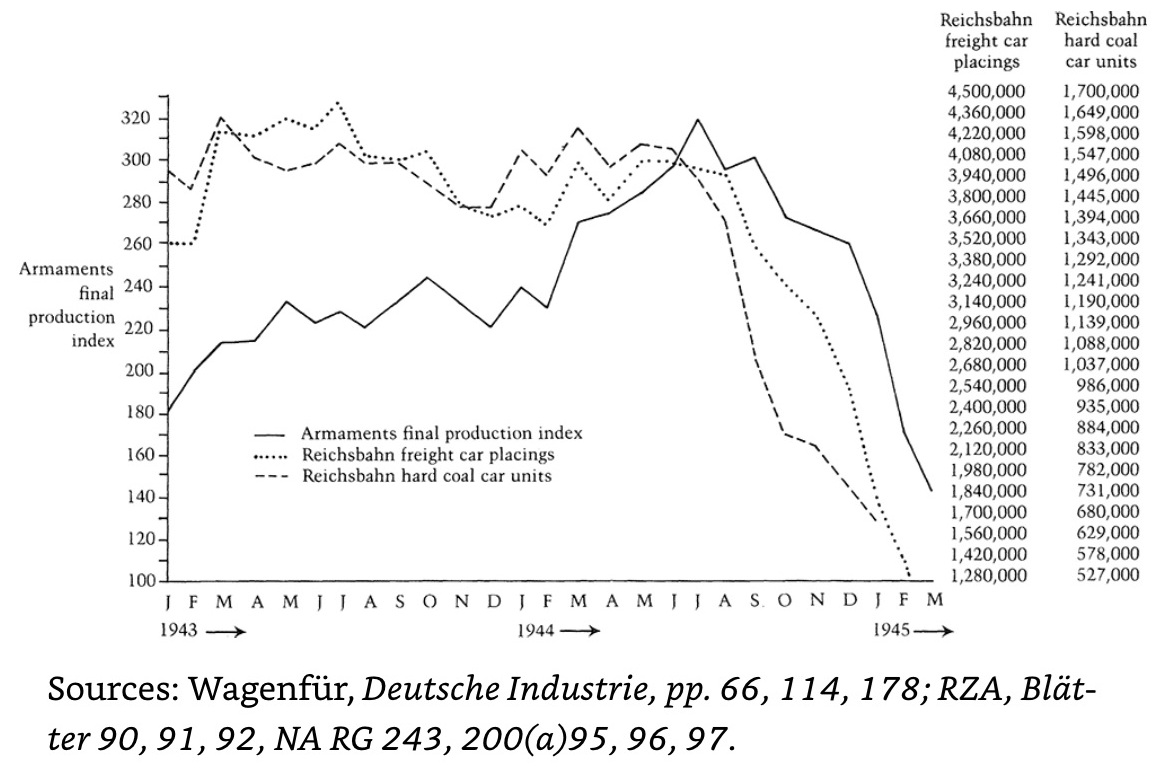

一方、ヨーロッパ戦線では、米軍はイギリス本土の基地を活用し、B-17やB-24などの中距離爆撃機を多数投入。英国空軍も加わって、ドイツの都市・軍需施設・鉄道網を集中的に攻撃しました。その結果、物資輸送に必須となる石炭鉄道が機能不全に陥り、燃料が欠乏したドイツは戦争遂行能力を喪失しました。

図2 ドイツの石炭輸送量

B-29の積載能力と「焼夷弾」戦略

B-29の積載能力は約9トン。終戦までにのべ3万3,000機が日本本土に出撃したとされます。単純計算では、投下総量は最大でも30万トン程度。欧州と比較すれば依然として限定的な規模にとどまります。

この制約のなか、米太平洋艦隊司令長官ニミッツは日本の都市構造に着目します。木造住宅が密集していた日本においては、通常の爆弾ではなく、都市焼失を主目的とした焼夷弾の方がはるかに効果的である──その判断は、のちに東京大空襲などで実証されました。

この爆弾の効果は絶大で、結果的に日本の(焼失)家屋の割合はドイツと同レベルに達しました。このことは、ニミッツの先見性を見事に証明していると言えるでしょう。

しかし、これは裏返せば、日本では鉄道や橋梁といったインフラに対する打撃は限定的であった、ということでもあります。ドイツにおいては、こうしたインフラ破壊が戦争終結を早める決定的要因となっただけに、極めて対照的です。

図4 東京大空襲

ジャングレコ氏の『Hell to Pay』──日本“勝利”の一つのかたち

本題に移りましょう。

日本が“勝利”するシナリオの中で、最も有名だと思われるのは、アメリカ人ジャングレコ氏による著書『とてつもない報い(Hell to Pay)』だと思います。残念ながら邦訳はなく、日本国内での知名度は限定的です。

彼の得た結論は、これまでに述べたような理由から、昭和20年「本土決戦」においては、日米両軍とも多数が死傷する消耗戦に陥り、日本上陸は極めて困難だというものです。

なお、氏はソ連の北海道上陸は輸送能力の不足などの理由により不可能だったとしています。

このことは、簡易的なシミュレーションで確認することも可能です。

前回の記事で紹介したように、日本軍は本土決戦「決号作戦」の予定地である九州に、1945年8月の時点で50万人を超える兵力を集結させていました。

沖縄戦での米軍の死傷者は3.9万人、これに特攻による死傷者7700人が加わります。日本軍の兵力(死傷者数)は沖縄戦で11万人ですから、「本土決戦」では5倍以上、利用可能な特攻機も沖縄戦の約2000機のほぼ5倍の約1万機。

単純計算では、米軍の死傷者は沖縄戦の5倍となる約23万人。経験的に、軍隊は3割の兵員が死傷すると戦闘力を失うとされ、仮に予定どおり70~80万人規模の米軍が九州上陸に成功したとしても、追加兵力を投入しない限り占領は困難ということになります。

このように、仮に昭和20年「本土決戦」が勃発したとする場合、米軍の死傷者数は何十万人にも激増し、政変や撤退を招くレベルの世論圧力が発生する可能性が高いのです。日本軍が米軍に対して戦術的勝利を収めるというよりは、米軍の損害・政治的リスクが「本土全面占領」に対して割に合わないと判断させる。

そして、この「高すぎるコスト」こそが、結果として日本にとっての“勝利”を導く。ある意味では、ベトナム戦争に似ており、仮に「本土決戦」が発生したとしても、米軍は“自主的”に撤退せざるを得ない可能性さえあるのです。

これが、簡易シミュレーションにより得られた一つの結論ということになります。

柴山論文──原爆投下の戦略的な意味

このような視点は、関西学院大学・柴山太氏の論文「大日本帝国陸軍はアメリカ軍の本土上陸作戦を阻止し得た!」にも見られます。

図6 柴山太氏の論文「大日本帝国陸軍はアメリカ軍の本土上陸作戦を阻止し得た!」

この論文のポイントは、そんな検討結果が米軍の原爆使用を強く後押ししたということです。

もしトルーマンを含む政府首脳が、これらの対日上陸作戦の実質的失敗予想を知ることになれば、よりいっそう原爆使用に賭ける姿勢となったことは容易に推察される。またそうなった場合、原爆投下作戦は、自力で対日戦を勝利し得る唯一の方法と、認識される可能性が高かった。

特筆すべきは、コロネット作戦(関東平野上陸計画)後も降伏しない場合には、日本政府が分裂し、各地に軍事政権が出現する可能性が想定されていた点です。これは、ドイツと比較しても、非常に複雑かつ困難な占領計画を余儀なくされることを意味していました。

ドイツの場合とは違い、米軍は日本の海外領土や広大な太平洋進出地域を占領したわけではありません。このことは、「米軍は最後まで地獄の掃討戦をやる破目に陥る」、そして「対独戦終了後の極東への兵力移動がもたらす士気喪失がきっかけとなり、対日戦での米軍士気を完全崩壊させかねなかった」という深刻な懸念につながっていたのです。

パープルハート勲章と「バーベンハイマー」の記憶

予想された「本土決戦」に備え、米国政府は死傷者に授与する「パープルハート勲章」を何十万個も追加発注していました。実際には作戦が中止されたため、在庫は21世紀に入るまで使い切られることがなかったといいます。

図7 パープルハート勲章

このように、「本土決戦」の実行は、米国にとっても極めて大きなリスクを伴う選択肢だったのです。そのため、原爆投下という“究極の決断”が最終的になされた、という構図は決して一面的な説明ではないでしょう。

こうした背景を踏まえると、2023年の「バーベンハイマー」騒動にも一考の余地があるかもしれません。

この年の第96回アカデミー賞で、最多7冠を獲得したハリウッド映画は『オッペンハイマー』です。この映画は、原爆の開発責任者だったオッペンハイマーを描いたもので、日本では“広島・長崎の原爆投下を正当化したもの”と受け取られました。

しかも、同時に公開された映画『バービー』のキャラクターが笑っている画像を組み合わせた、「バーベンハイマー」という画像や動画も大いに流行・拡散してしまったのです。

バーベンハイマーの画像では、原爆を象徴するキノコ雲を背景にバービーが笑っています。これだけでも問題なのに、『バービー』の公式アカウントが「忘れられない夏になりそう」と返信。

当然のことながら、『オッペンハイマー』の日本公開は見送りとなり、遂には日本法人が謝罪する騒ぎにまで発展しました。

アメリカは日本の降伏が分かっていながら、戦後処理を自己に有利にするために原爆を投下したというのは──私も含めて──多くの日本人の認識でしょう。

では、なぜアメリカ人は現在に至るまで、このように原爆投下を正当化したくなるのか。

それは、かつてトルーマン大統領が述べとおり、「50万人のアメリカ人の若者(兵士)の命が救われた」というストーリーを信じているからでしょう。言い換えれば、原爆投下がなければ、日本は降伏しなかったはず……ということです。

何回も繰り返すようですが、これは「特攻」などにより極めて頑強に日本が抵抗したからです。やはり、特攻には直接的な戦果を遙かに上回る、米軍に対する極めて強力な抑止効果があった……という結論にならざるを得ないのです。

■

金澤 正由樹(かなざわ まさゆき)

1960年代関東地方生まれ。山本七平氏の熱心な読者。社会人になってから、井沢元彦氏と池田信夫氏の著作に出会い、歴史に興味を持つ。以後、独自に日本と海外の文献を研究。コンピューターサイエンス専攻。数学教員免許、英検1級、TOEIC900点のホルダー。

『神風特攻隊のサイエンス:データが語る過小評価と続「空気の研究」の研究』