米国の経済成長の長期見通しに関するロバート・J・ゴードンの論文(内容の紹介は、これ。論文自体は、NBER Working Paper #18315およびCEPR Policy Insight #63として発表されている)が関心を呼んでいる。この論文は、金融危機以後の急激で深刻な景気後退とはなはだ芳しくない緩慢な回復といった当面の問題ではなく、もっと長期的に見たときの経済成長の限界について論じたものである。

その考え方は、比較的単純で、基幹技術(General Purpose Technology、GPT)の発明とその社会的普及が経済成長をもたらすというものである。逆にいうと、普及が完了し、新たな基幹技術が発明されなければ、経済成長は終わる。経済成長は、永遠に続く連続的なプロセスのように思われているが、一度限りの出来事かもしれないというのである。

例えば、人の移動の速度は、1958年にボーイング707が登場するまでは増大し続けてきたが、そのプロセスはそこで終わった。現在は、燃料を節約するために、むしろ1958年よりも遅い速度でしか飛行しなくなっているという。こうしたことが経済全体について起こっても、決して不思議ではないというわけである。

ゴードン自身は、産業革命第1弾(IR1)、第2弾(IR2)といった言い方をしているが、IR1につながった基幹技術は、蒸気機関、綿紡績、鉄道などであり、これらは1750年から1830年の間に発明された。IR2に関わる基幹技術は、電気、内燃機関、室内配管を伴う流水技術などであり、1870年から1900年の間に発明された。

なお、産業革命第3弾(IR3)として、1960年頃からのコンピューターとインターネット技術(ICT)を基幹技術とするものが考えられる。ただし、ゴードンはIR2が最も重要だとして、これに比してIR3は、経済成長に対してあまり大きな影響を及ぼすものではないと評価している。IR2によって実現された生活水準の改善に比べれば、IR3によるそれは大したことがないというのである。

基幹技術が普及し、その潜在的な意義を全面的に発揮するようになるのには(100年にも及ぶ)長い時間がかかる。というのは、社会全体の仕組みが、その技術を活かすものに根本的に作り替えられる必要があるからである。IR2は、1950-70年の間においても、経済を転換させる原動力となっていた。しかし、ついには普及のプロセスが完了し、それ以降は経済成長の鈍化がもたらされることになった。

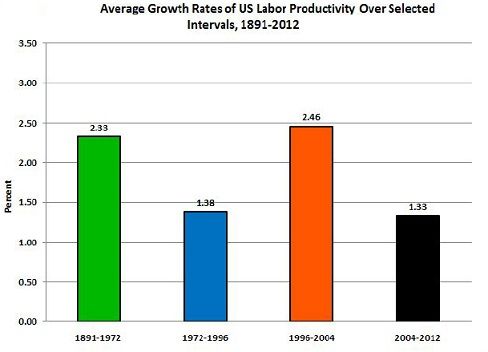

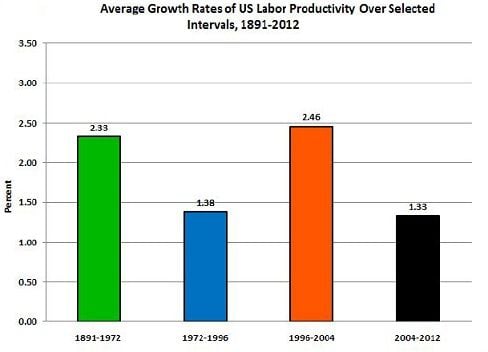

次の図は、特定の期間における労働生産性の平均的な伸び率をみたものである。

IR2のおかげで、1891-1972年の長きの間にわたって、2%を上回る労働生産性の伸び率が実現されてきた。しかし、IR2が完了した後の1972-1996年の間は、労働生産性の伸び率は半減し、1.4%ほどに下がった。続く1996-2004年の間は、IR3の効果で、再び2%をかなり上回る労働生産性の伸び率が実現された。ただし、それは長続きすることなく、2004-2012年の間には、労働生産性の伸び悩みが再来することになった。このことからゴードンは、IR3の意義を低くしか評価していない。

けれども、既述のように基幹技術がフルに真価を発揮するようになるには長い時間を要するのだから、IR3の効果は(金融危機の影響等で)一時的に薄れただけで、今後より大きな効果を及ぼすことになるかもしれない。また、ゴードン自身が記しているように、今後どんなイノベーションが起こるか分からないので、過度に悲観的になるのは間違っている。

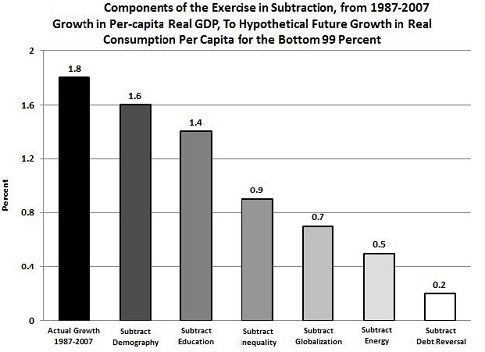

そうであっても、逆に安易に楽観的な立場をとることもできない。その理由として、一人あたりの潜在成長率に関する6つの逆風が米国では吹いていることをゴードンは指摘している。第1は、人口ボーナス期が終わって、人口オーナス期に入ってきていることである。すなわち、人口中に占める労働人口の比率が下がってきている。第2は、教育の達成度が下がってきていることである。

第3は、経済格差の拡大である。格差が拡大しているので、中位値でみた一人あたりの経済成長率は、平均値でみた一人あたりの経済成長率よりも低くなる。第4は、グローバリゼーションとICTの進展の結果として、「要素価格の均等化」の圧力が強まっていることである。これら2つは、上位1%を除いた残り99%について一人あたり経済成長率を考えたときに、それを低下させる要因になる。

第5は、エネルギーと環境の制約が強まっていることである。第6は、家計と政府のかかえる負債残高が膨張していることである。

下位99%に関して、これらの6つの逆風がなければ金融危機前の20年間の平均と同じ率の成長率(1.8%)が達成できると仮定した上で、6つの逆風の影響をそれぞれ差し引いていったものが、次のグラフである。

残るのは、たった0.2%の成長率である。

米国について指摘された6つの逆風のうちの多くが、わが国でも作用しているものである。日本における方が、より強風だと思われるものも少なくない。いたずらに悲観主義に陥るべきではないが、なかなか現実は厳しいといわざるを得ない。

--

池尾 和人@kazikeo