竹内純子

国際環境経済研究所理事・主席研究員

「厚顔無恥」というのなら

ドイツ・シュトゥットガルト在住の作家である川口マーン恵美氏が現代ビジネスに寄稿された「ドイツ・再生可能エネルギー法の失敗と、日本が模索すべき最良の道」は、客観的に事実を積み上げた内容で、これまでドイツのエネルギー政策に注目してきた筆者にとっては、至極まっとうなものであると感じた。

しかしこの記事に対して、飯田哲也環境エネルギー政策研究所所長は、自身のツイッターで「【厚顔無恥のデタラメ記事】この川口マーン惠美という人、基本的な知識も持たずによくここまでデタラメが書けるものだ。」と記事の否定というより、筆者に対する人格否定ではないかと感じさせる強い口調で否定した。

なぜそのように否定できるのか、何らの根拠も示されていないので議論のしようがないのであるが、改めてドイツの再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度による負担、グリーン産業、脱原発政策について検証してみたい。

再エネ「全量固定価格制度」のトラップ

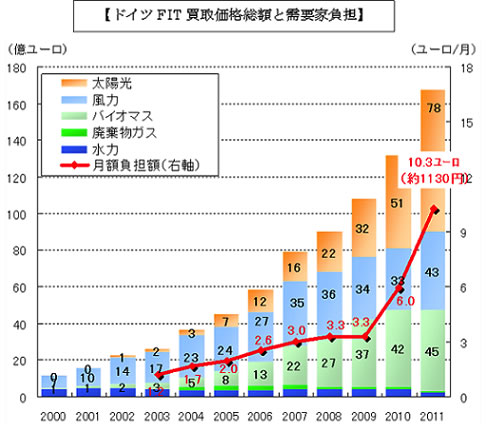

全量固定価格買取制度(Feed in Tariff。以下、FIT )により、ドイツの再生可能エネルギー導入量は大幅に増加した。下記のグラフは、ドイツの再エネ買取費用総額と毎月の需要家負担を表したものであるが、2011年には買取総額が約168億ユーロ(約1兆8480億円)に達し、平均的な家庭(年間使用量3500kWh)の負担は月額1000円を超過した。さらに2012年は3・6ユーロセント/kWhであったサーチャージが2013年は5・3ユーロセントと47%上昇、家庭の負担も月額1500円程度となった。

さらに来年度は7ユーロセントと33%上昇すると予測されており、高騰する電気料金をどう抑制するかは国民の最大の関心事となっている。ある世論調査では「次期政権に最も望むことは何か」という設問に対し、81%が「エネルギー費用の高騰の防止」と答えており、これは「ユーロ危機対策」や「減税」を上回っているという。(注・電気新聞2013年6月26日熊谷徹氏ヨーロッパ通信「再エネ助成改革へ決意」)この秋選挙を控えたメルケル政権にとって頭痛の種であることは間違いがない。

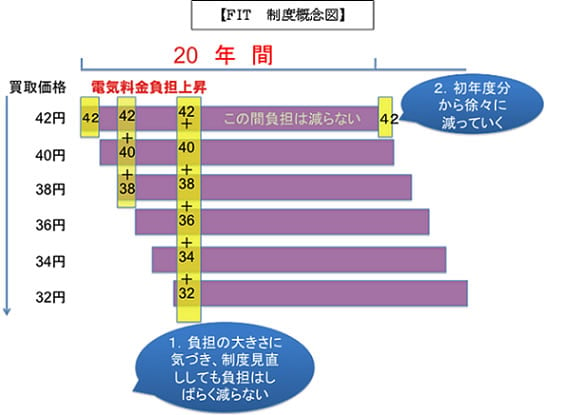

日本も昨年7月FITを導入した。多くの方にこの制度についてご説明するなかで、FITは負担が累積していく仕組みであることをご存じない方が多いことを実感したので、下記に制度のイメージを図式化し、改めてご説明したい。(なお、制度説明のための模式図であるため、買取価格は2円ずつ下落していくことと仮置きしている)

買取価格は技術の普及、市場価格の動向にあわせて低下させていくことになっている。日本でも導入初年度の2012年度、例えば10kW未満の太陽光発電の買取価格は42円/kWhであったが、翌13年度には38円/kWhに引き下げられた。(経済産業省資源エネルギー庁HP「なっとく!再生可能エネルギー」)しかし、この買取価格の下落と、需要家負担の総額は全く別の話である。

図をご覧いただけば分かる通り、制度導入からの年月経過に伴い、需要家の負担はミルフィーユのように積み重なっていく。導入初年度は月額缶コーヒー1本分程度の負担で再生可能エネルギーを応援できるため、国民も歓迎する。しかし年を追い、導入量が増えれば確実に負担は増加していくのだ。そして、負担が大きくなってから慌てて制度を改正しても、20年間(日本では一部10年間)の買取を約束した制度であるため、川口氏が記事で述べている「このままでは買取り制度は成り立たないということで、今では新規契約の買取り価格はずいぶん下げられている。

しかし、以前に契約した分の買取り価格を下げるわけにはいかないので、これから少なくとも10年ぐらいは、助成金の総額は、増えることはあっても減ることはない。」は正しい。ちなみに、本年5月24日、国際エネルギー機関(IEA)は、ドイツの電気料金高騰に警告を発した。(IEAホームページ資料)エネルギーコストは、その国の産業の競争力に直結する問題であるからだ。

IEAは、再エネの導入にあたっては費用対効果を勘案した市場原理を活用することなどを提言しているが(FITにおいては事業者間の競争はなく、市場原理を活用しているとは言えない)、しかし買取価格を過去に遡って引き下げることは投資家の信頼を損なうことになるので絶対に避けるべきであると釘を刺している。実はスペインは、負担に耐え切れなくなって、この禁じ手を使ってしまったのであるが。

独、エネルギー転換にかかる費用は総計120兆円

本年2月、ドイツ連邦政府の環境大臣であるアルトマイヤー氏が衝撃的な数字を発表した。ドイツのエネルギー転換にかかるコストは、2030年代末までに1兆ユーロ(約120兆円)にも達する可能性があるというものだ。(エネルギー専門家のブログ「German Energy Blog「Minister Altmaier: EEG Cuts Needed or Energiewende Costs Will Reach Trillion Euro Mark by 2040」)主要因は、FITによる買取価格で、既に3000億ユーロ(約36兆円)が支払われ、2022年には6800億ユーロ(約81兆6000億円)に達する見込み。

さらに、再生可能エネルギーの不安定性を補うために、送電網の拡充や調整電源の確保等、再エネの導入に伴って必要となるコストが3000億ユーロ(約36兆円)との見込みである。この天文学的数字に、ドイツ産業界・国民は本当に耐えられるのだろうか。

しかし、他人の心配をしている場合ではない。我が国の現在の買取価格は欧米各国に比べてかなり割高に設定されており、下の比較図を参照いただければお分かりの通り、特に非住宅用(事業用)太陽光発電については、概ね10~20円/kWhが一般的水準であるところ、日本においては2013年度の引き下げを経てもなお、倍近い金額だ。また、制度の詳細設計において多くの問題点が指摘されている。(WEDGE Infinity「バブルが始まった太陽光発電 FITはもはや制御不能か」電力中央研究所主任研究員朝野賢司)

ドイツ「グリーン産業」のその後

FITのもと、太陽光発電を導入する人が利益をより大きくするには、初期投資をできるだけ安く抑えることが重要である。そのため、ドイツ国産のパネルではなく、安い中国製が多く導入され、ドイツの太陽光発電導入量が順調に延びる一方で、国内の太陽電池メーカーの倒産が相次いだのは周知の事実だ。

一時期、世界最大の太陽電池メーカーとして、ドイツの再生可能エネルギー産業のシンボルであったQセルズは昨年4月に倒産し、現在は韓国企業に買収されているし、米国グリーン・ニューディール政策の騎手とされたソリンドラ社やエバーグリーン・ソーラー社が倒産したことは筆者も以前報告した通りだ。(国際環境経済研究所HP「ドイツの電力事情-理想像か虚像か3」竹内純子)

筆者は先日、米国の太陽電池メーカーの方とお話する機会を得たが、彼らの会社の製品は他企業のものより発電効率が2割程度優るという。先進国メーカーのものはそれだけ性能に優れており競争力も十分にあるというお話であったが、現在EUで販売される中国製パネルは約3割程度安価であると言われており、その競争は簡単ではないだろう。

本年3月一橋大学イノベーション研究センターが主催したシンポジウムで講演をされた中国の太陽電池メーカー社長は「これまではドイツが世界で最も多くの補助金をくれる国であった。今後は日本に大変期待している」とコメントした。(一橋大学イノベーション研究センター国際シンポジウム「日本再生に向けたグリーンイノベーション-環境・エネルギー・経済発展の両立に向けて」)太陽光発電導入に対する補助金は、電気代に賦課するかたちで広く電力需要家から集められ、そして中国や台湾などの太陽電池メーカーを潤したのだ。そしてそれに代わる存在として日本が期待されている。

グリーン・ニューディール政策を掲げた米国も、そしてEUも、自国民の負担する賦課金で中国メーカーを潤している現実に業を煮やし、中国製のパネルをダンピングと見なして罰則関税をかけることにした。EUでは中国製のパネルに対し8月6日から47.6%という高率の関税をかけようとしたこと、中国がその報復措置としてEU産のワインのダンピング調査を始めたこと、さらなる中国の報復を恐れたEUが多くを譲歩するかたちで両者の合意がなされたことなどは、川口氏の記事のとおりである。

脱原発政策の進展

日本ではドイツは完全に脱原発をしていると思われている方も多いが、実はもともと17基あった原発のうち、古いもの8基(福島原子力事故以前よりトラブルで停止していた1基を含む)を止めただけで、残りの9基は今でも稼働させており、その発電電力量は全体の約18%を占める(2011年実績。なお、2012年推計値は16%)。( ドイツ電源構成2012年推計値(BDEW))

「ドイツの脱原発に倣え」という主張には、この意味では賛成だ。彼らは健全な原子力発電所は稼働させている。定期検査の終わった原子力発電所が法的根拠もなく稼働ができない状況が続く日本の現状は異常であると思わざるを得ない。

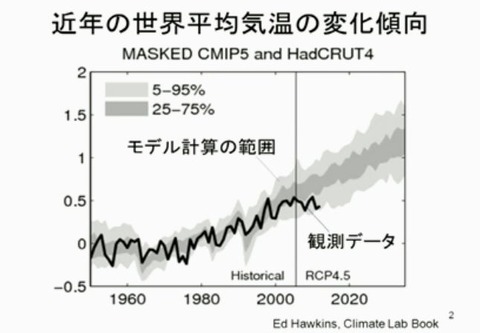

長期的にはどのようにして原発全廃に持っていくのか。まだ明らかではないが、ドイツの今後の電源計画を見れば、自国に豊富に算出する褐炭を中心とする火力発電をベースとしていく計画であることは筆者も以前で「ドイツの電力事情1-理想像か虚像か」 で指摘しているとおりであり、温暖化政策との整合性には大いに疑問符がつくものの、原子力から再エネへという単純な構想でないことは明らかだ。

ちなみに、2011年に「欧州の環境首都」に指定されたハンブルグで石炭火力の建設が進んでいることを報じるInside Climate News「Why Is Germany’s Greenest City Building a Coal-Fired Power Plant?」(記事有料)はハンブルグ州の環境大臣であるJutta Blankauにインタビューし、「2030年か2050年までドイツは化石燃料によるエネルギーを使わざるを得ない。ハンブルグ州というドイツの工業中心地においては再生可能エネルギーだけではやっていけず、石炭もしくは天然ガス火力発電所を必要としている」とのコメントを報じている。

そして日本がドイツと決定的に違うのは、彼の国は隣国と送電線が連系しており、他国との電力融通が可能であることだ。エネルギー自給率が4%しかない日本において、再生可能エネルギーの導入拡大を図ることは重要であり、その点において全く異論はない。原子力という技術を放棄するのも、それが国民の総意ならば尊重されるべきだ。しかし、その場合には何を覚悟する必要があるのかきちんと情報を共有し、議論すべきだ。

もちろん、どれだけエネルギーコストが上昇しても、再エネの導入や脱原発のためと国民が納得しているのであれば、その政策は「失敗」ではない。だからこそドイツ在住の川口氏が教えてくれる国民感情、例えば「全量固定価格買取り制度が失敗であったとは、ドイツ政府は認めないし、国民も認めたがらないだろうが、今となっては誰もが気づいている」といった、政府公式見解などからはわからない国民の気持ち、実際この負担をどう感じているのかは大いに参考にすべき情報だ。

「厚顔無恥」という言葉で議論を避けることは、原子力の安全神話に代わる、「再エネ神話」、「ドイツ神話」を作り上げることになりはしないだろうか。