報道によると、自民党は2月14日、自治体の教育委員会制度改革について、教育委員長と教育長を統合して新設する「代表教育委員」(仮称)の任期を2年とし、「総合教育施策会議」という、地方自治体の首長と代表教育委員らが加わる法定協議会を設置することを含む、地方教育行政法改正案を固めた。「総合教育施策会議」の協議事項は、学校設置や教職員給与など予算に関わる案件を中心に扱うこととし、教科書採択の基準などは従来通り、教育委員会に委ねるとした。

これは、安倍内閣による右寄りの学校教育を意図するものと報道されがちだが、実は本当の意図は全く別のところにあると考える。それは、今回の「教育委員会制度改革」は、教育そのものの改革ではなく、教育「施設」の改革にあると考えられるからだ。

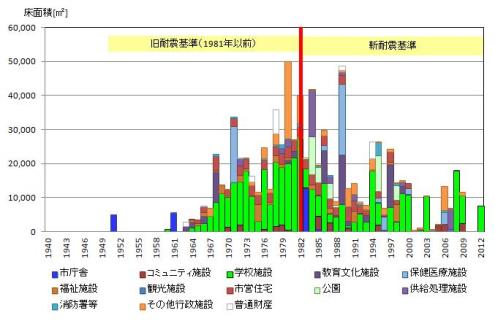

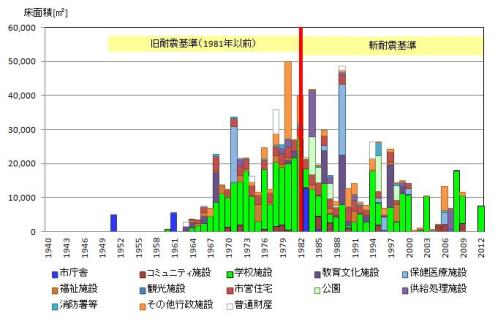

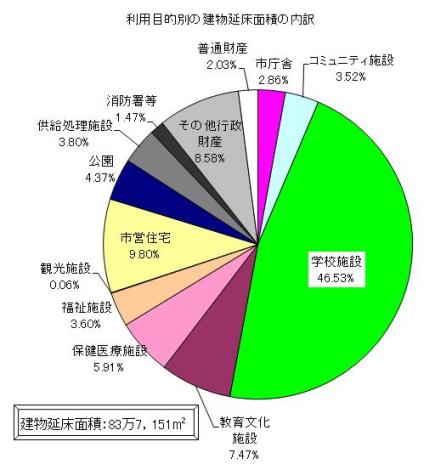

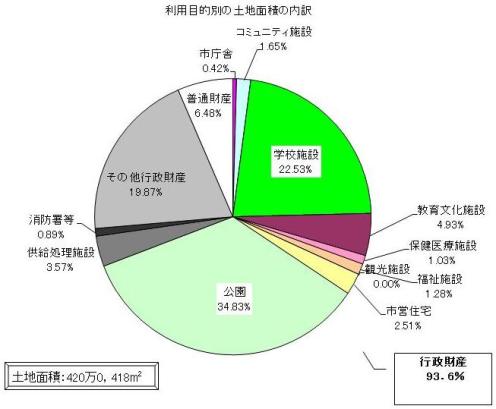

下図1は、神奈川県内の人口約60万人の典型的な某市における、公共施設の整備年度と床面積をグラフにしたものである。この市に限らず、大都市近郊の輪郭都市では、概ね類似した特徴を持っている。市町村の持つ公共施設のうち、床面積にして約4~5割が小中学校であり(下図2)、公共施設の土地に占める割合も、公園についで大きなものが小中学校の校庭を含む敷地である(下図3)。小中学校の建物とその敷地は、市町村にとって極めて大きな割合を占める公共用の「不動産」であり、この不動産のあり方が、どの自治体でも大きな課題となっている。

【図1】

【図2】

【図3】

さらに、大都市近郊の自治体が持つ小中学校の建物は、「団塊の世代」が子供を持ち始め急速に児童人口が増加した1970年代に整備されたものが多く、十分な耐震性を持たない建物が多いと同時に、新築から約40年が経過し、コンクリートのクリープや中性化が始まる時期を迎える。このことから、この先10~20年の間に、老朽化する小中学校が大都市近郊で急増することが予測されている。

この老朽化した学校の建替えに係る行政コストは、建設事業費として一般財源から支出されるが、建替えが終わった後の運営管理は、現行制度では教育委員会が行うことになる。庁舎や公民館の運営管理は首長の権限下の「市長部局」が行うが、学校施設の運営管理は教育委員会の施設管理部局が行うのだ。

この教育施設の運営管理を、地元の選挙で選ばれた首長の裁量で行うべき、とするのが「教育委員会制度改革」の隠れた目的と考えられる。

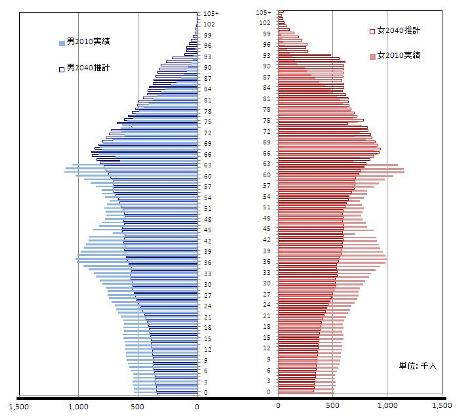

下図4は国立人口問題研究所による、2010年の日本の人口ピラミッドならぬ人口スフィンクスと、2040年の人口動態予測に基づく人口スフィンクスを並べたものである。グラフからわかるように、2040年には「団塊ジュニア世代」が還暦過ぎ、「団塊世代」は既に寿命を迎え多くの方がこの世から去られる。日本の「高齢化」は永遠に続くわけではなく、人間に寿命がある限りはいつかは止まる。ただはっきり予測されることは、30年後には小中学生の数が現在の3分の2程度になることだ。

【図4】

であるならば、現在と同規模の小中学校を再整備する必要はない。小中学校の建物の一部は庁舎機能や高齢者福祉などの他の機能に転換されるべきであるし、敷地の一部を他の公共施設の敷地として利用することも必要になる。生徒数が減るのだから、近隣の学校と統合して廃校となる学校の敷地を売却し、自治体の財源に充てることも必要になるだろう。

このように、小中学校を自治体の貴重な「不動産」と考えれば、様々な利活用によって地方の行財政を支える優良な資産となるが、これを教育のための「聖域」としてしまうと、自治体財政は行き詰まる。だが、現在の教育委員会の仕組みでは、小中学校を「不動産」と捉えることに、教育関係者は強い抵抗を示すだろう。

教育施設の管理は教育ではない。学校施設の運営のあり方は極めてローカルな問題であり、教育の内容をどうするかのように全国一律の考えでは解決できない。学校施設の運営管理を教育委員会に任せる現行制度は見直し、学校の建物と敷地という貴重な公共用資産の活用を、地域で考えるきっかけとすべきである。

伊東良平

一級建築士/不動産鑑定士