Blue Planet Studio/iStock

はじめに

J.リフキン(Jeremy Rifkin)は文明評論家。日本では『エントロピーの法則』(1982年竹内均訳、祥伝社)の作者として知られている。

本稿で扱うのは2014年にニューヨークで出版された『限界費用ゼロ社会』である(The Zero Marginal Cost Society。邦訳は2015年、柴田裕之訳、NHK出版)。

文明評論家というだけあって著者のカバーする領域は極めて広い。経済学、社会学等の社会科学に加えて、その基礎にある歴史学と哲学思想、さらに自然科学(特に物理学)と最新のコンピューター科学と多彩で欧米各国で要人への助言者として活躍している。

こうした諸科学と著者の幅広い経験を基礎に、ひとつの未来構想を提示したのが本書である。そのメッセージは以下のように要約できる。

情報化の進展で資本主義は終焉を迎え、人々の協働と自然との共生を土台とするコモンズの社会に移行する。

情報化によって資本主義は一層の発展を遂げる、というのが一般的な理解だからリフキンの主張は逆であり見当違いに見えるが、本書は豊富な実例と論理の力をもって自説を展開する。

内部崩壊

資本主義が終焉を迎えるという主張にはふたつの流れがある。

ひとつは資本主義の外側の要因(外生要因)を強調するものだ。現代では環境破壊・気候変動、それを起因とする食糧危機・エネルギー危機がある。戦争も外生要因と見てしまうのは異論のあるところだが、その最新版である核戦争は誰しもが認める崩壊要因であろう。もっとも自然破壊や核問題は資本主義というより人類そのものの危機である。

もうひとつは内生要因によるものだ。資本主義を経済学という学問が自らの対象となるように囲い込む。狭いけれども濃密なこの空間で法則が展開する。その法則に則って資本主義は発展するのだが、その法則の内には発展を阻害する正反対の要素が含まれており、それが発展のある段階で表面に露出してくる。簡単に言えば、発展要因それ自体がシステムの崩壊を導く、のである。

こうした弁証法的発展と崩壊論理の元祖は、経済学に関する限りマルクスであり、その主張は、部分的な論争を含みつつ、資本主義を批判する多くの論者に引き継がれていく。

リフキンもその流れの中に自らを位置づけているようだ。

「資本主義はその核心に矛盾を抱えている。資本主義を絶頂へと果てしなく押し上げてきた、ほかならぬその仕組みが、今やこの体制を破滅へと急激に押しやっているのだ」(P.11)

リフキンの場合、「絶頂に押し上げた」要因の理解が新しいのである。『資本論』なら、剰余価値を追求する資本の運動であり、『帝国主義論』なら、生産の社会化、独占資本の成立であった。

リフキンが見い出した“新しい要因”、それが「情報化」だ。それは、彼が現代の資本主義の様相を目撃しているという有利性に基づいている。マルクスは航空機を見ていない。レーニンは宇宙ロケットを見ていない。両者とも、資本主義が科学技術の発展を伴侶として情報産業を生み出すことを見ていない。

では、情報化」によって一体何が生じたのか? これが本書の前半のメインテーマであり、次回に紹介するP.メイソンに引き継がれ、前回に書評の対象とした佐藤典司の『資本主義から価値主義へ』に影響を与えたテーマである。

本書のタイトルが示しているように“限界費用ゼロ化”がそれである。リフキンは後の論理展開を考慮してマルクス流の価値に言及せず敢えて“限界費用”から出発している。ここは実は分岐点なのだが、しばらくは彼の“効用”に乗っていこう。

限界費用とは「財を1単位追加で生産したりサービスを1ユニット増やしたりするのにかかる費用」のことで、それがゼロになれば「その製品が(固定費を考慮しなければ)ほとんど無料になる」(P.13)

この主張は、生産性が上昇すると商品1個あたりの生産コストが下がり、その分の価格も下がるという説明と同じである。極限にまで延長すれば“ゼロ”に到達するのだが、通常の商品の場合には極限はなかなか訪れない。リフキンも認めているように商品価格には様々な固定費が含まれ、機械の進歩による価格低下は一部でしかない。

先回りして言っておく。“ゼロ”地点はグラフの終点として示されるものの、経済の現実ではなかなかやって来ない。それは情報化時代でも生じうる現象があるからだ。

それは、価格が下がっていって損益分岐点を下回れば生産者はそれ以上生産しないからである。価格ゼロの可能性はグラフ上ではあっても、生産者のことを考えれば、ないのである。

情報商品の特殊性は認める。ソフトウェアーを考えよう。最初の1個にはシステム・エンジニアの労働時間がつまっている。つまり価値がある。それを私が買うとすれば対価を払う。

問題はここから。私の買ったソフトウェアーを誰かがコピーしてしまったら、そのコピーが今度は多くの人にコピーされたら“ゼロ化”が生じる。パイはある人が食べればその分なくなってしまうから消費は有限だが、ソフトウェアーはコピーしても欠けたりしない。

ここに著作権という法律が出てきて、コピーが規制され、有料化される。これは当然であり、それは価値法則が貫徹しているということでもある。通常、ハイテクがらみの商品は数量限定で、かつ模造ができないように生産され、その数量で生産コストを割って初期価格が設定される。情報化商品は、この模造が容易な特別な商品である。

情報化

ここまでなら特殊な商品が一種類追加されたということだ。しかし、情報化商品はほとんどあらゆる分野で、特に製造業で利用され、そのことで製造コストが普遍的に低下する(リフキンはIoT(Internet of Things:モノのインターネット)という用語を使う)。

情報システムを構築する際には大きなコストが生じる。しかし、そこで使用されるソフトウェアなどは、時間の経過とともに安価になり、やがて無料になる。そうなると、製造費の一部が無料になりその分、販売価格は下がる。こうした現象がサービス産業に及べば、一般的な物価下落になる。

リフキンの主張するゼロは極端だが、情報化の発展≒物価の下落はあると認識しておいた方がよい。世界のほんの少数の企業の桁外れの利益は、安いものを高く売っているからであり、先進国・特に日本の物価が上がらないのは、労賃の下方硬直とともに情報化の意図せざる恩恵があるのかもしれない。

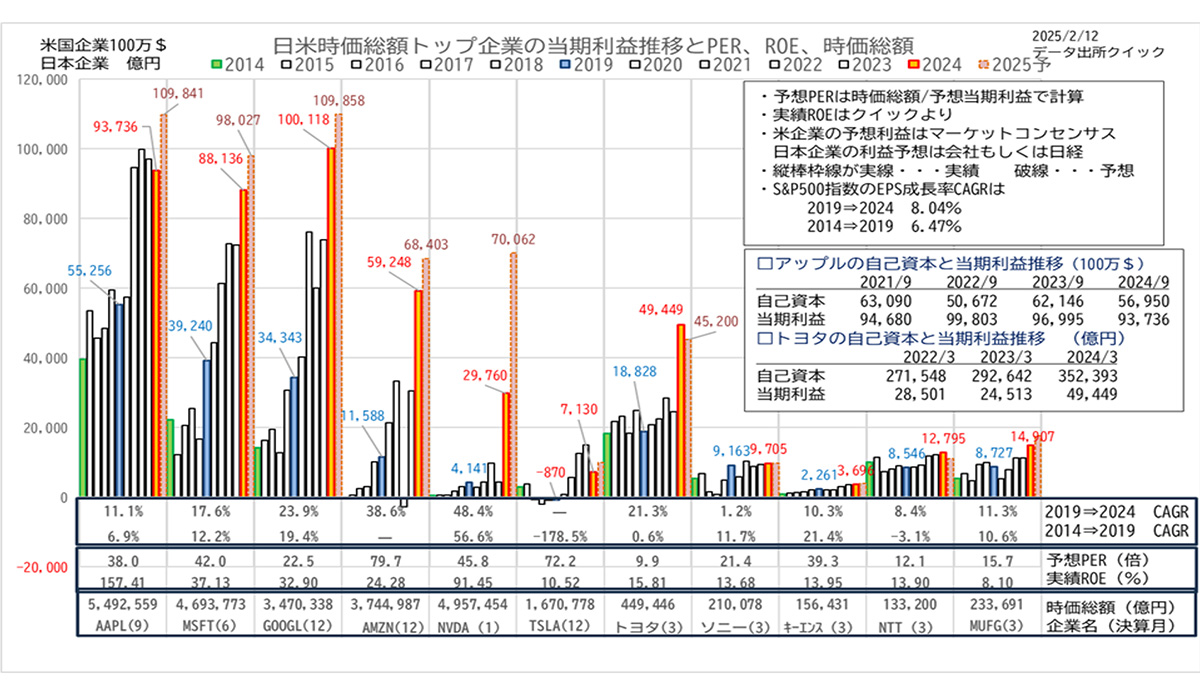

図1 日米時価総額トップ企業の当期利益推移

出典:川島一郎氏(北洋証券)作成

図1をみてみよう。これはアメリカの時価総額上位企業、いわゆるGAFAMプラス2うちの5社の利益を示している。日本の最高益企業トヨタも比較で示した。

これをみると、アップルとグーグルという情報産業のリーダー企業の利益は1000億ドルを超えそうだ(2025年予想)。日本円で15兆円になる。トヨタは情報産業ではないが、情報製品のおそらく最大のユーザーである。その利益は5兆円弱である。

こうした現実には、リフキンの主張する限界費用ゼロ ⇒ 利潤減少という図式はまだ見えていない。ほんの一部の企業に偏した型で資本主義は“繁栄”しているのである。

小括

後半に進む前にコメントをしておこう。

① 行きつく先は限界費用ゼロというが、数学と違って現実の経済では終点には至らない。

生産者にとっても消費者にとっては限界価格ゼロ ⇒ 価格ゼロは極端な想定である。

② 完全自由競争という条件、さらに参入障壁がまったくないという条件がないと、ゼロに 向ってどこまでも進んでいくという想定は成り立たない。

③ ②の主張の別表現だが、独占、寡占が成立していれば、価格の低下は抑制される可能性が高い。IT業界は競争が一段落してデファクトスタンダードが成立し一強体制になっている分野が多い。ベンチャー企業の参入による競争の再現といっても、それは末端のデバイスではありうるが、基幹のシステムでは初期投資の巨大さもあって可能性は低い。

④ 限界費用ゼロではアメリカのGAFAMプラス2の巨大利益は説明できない(図1)。

彼らの提供するものに無料もあるが、その周辺に張り巡らされた有料のネットワークの存在は無視できない。著作権などの法律、業界の慣習などが高収益の支えになっているのは、リフキンも気が付いている。

「業界の大手は、市場優位性を得て独占支配力を確保し、自らが販売している製品の限界費用より高い価格で販売しようとするだろう。」(P.19)

⑤ 情報化の進展で資本主義はおしまいとリフキンは主張するが、そこに至る(?)過渡期で現実に生じているのは様々な位相の二極分化である。大企業と小企業、大企業のなかでもITの恩恵を受けた勝ち組とそうでない負け組。人々レベルの格差と都市と地方の格差の拡大が目につく。

ゼロの焦点

限界費用ゼロを論理の起点としてリフキンは突き進む。

「財やサービスを生産する限界費用がさまざまな部門で次から次へとゼロに近づくなか、利益は減少し、GDPは減少に転じ始めている。」(P.40)

「GDPという基準は今後数十年の間に、市場交換経済が縮小するにつれ、経済的指標としての重要性を失ってゆく可能性が高い」(P.41)

理想主義的な思考様式を持つ論者に共通なのかもしれないが、リフキンは自分の構想した終着駅に早々と降り立ち、そこでの景色を描こうとする。終着駅にはコモンズという看板が掲げられている。これが本書の後半のテーマとなる。

市場からコモンズへ

市場というのは諸資本が競争する市場である。そこで価格競争が展開し価格が決まり、勝者と敗者が決まる。ダーウィンの理論を曲解したスペンサー※)は社会進化論を主張し、適者生存・弱肉強食こそ進化であるとした。

※)Herbert Spencer(1820〜1903)、イギリスの哲学者。ダーウィンの進化論を社会科学に展開し、社会進化論を呈示。日本の明治維新にも影響を与えた。

しかし、資本主義の現段階になって、それは間違いであることが判明した。人間には他の高等な動物と同じように協働・共生の遺伝子(ミラー・ニューロン)がある。私的所有は決して絶対ではなく、歴史上、人類は多くの生産手段を共有してきた。私有が幅を利かせたのは人類の長い歴史の中で資本主義だけだ。所有権の概念は、もともと「共有物を利用する慣習的な権利」であった。

いまや私達は競争する市場から生産の場を共同広場(それをコモンズと呼ぶ)に移す。

市場が現実に存在する場所ではなく概念的なものであるように、ここで言うコモンズもそうである。そこには共同社会に相応しい法と秩序がつくられるばかりでなく、そこに生産・生活の場を求める人々の精神構造も資本主義のそれとは異なったように進化する。

コモンズは突然出現するのでなく、人類がずっと持っていたものが、資本主義の没落によって復活する。コモンズの再発見とリフキンは言っている(P.251)。

主体

それではコモンズの活動主体は誰か?

彼は協同主義者という言葉を使って、それが組織する様々な団体、人々の集まりに期待をよせる。資本主義でなければイノベーションは生じないのではという不安はあるが、リフキンはコモンズに相応しい社会的企業家が既に世界の国々に出現しているとして多くの実例を示している。

所有からアクセスへ

私的所有の意味することは自分だけの自由な使用、つまり他人の使用の排除だ。それに加えて、財産の誇示にも使われる。評者(濱田)の経験をひとつ紹介する。

東南アジアの田園地帯を一村一品運動の視察で巡回したときのこと、富裕な人々がピカピカに磨いたクルマ(多くは日本車)を家の門の前に陳列しているのを見た。聞けば乗らないのだそうだ。誇示するためだ。私的所有の行きつくところは無意味が待っている。

使用を自由にするには、最低限の秩序があれば可能だ。高給取りの外国人が多く住む東京の高級マンションにはたいてい共同使用のクルマが用意されている。これによって大きな節約が可能になり、物品の使用効率は格段に高まる。

しかし、他方でモノは売れなくなる。GDPの縮小だが、資本主義でなければ気にならない。シェアされて共同使用(みんなで一緒にでもよく、順番に個別でもよい)されるモノ、それこそヴェブレン、宇沢弘文のいう社会的共通資本であり、金子勇の社会関係資本(ソーシャルキャピタル)である。このときの資本は元手・原資という意味である。

精神も変化する?

コモンズは舞台である。では、そこに登場する人間の精神は、資本主義のそれ、すなわち自己中心の欲望から解放されるのか。リフキンの答えはイエス、復活である。人間の持っている共同の精神が復活する。正確に言えば、資本主義の精神に隠れて“目立たなかった”ものがコモンズという舞台を得て再び正面に登場する。

リフキンは1990年代に「科学者たちは人間にミラー・ニューロンが存在することを発見した、俗に“共感ニューロン”と呼ばれるものだ。」(P.432~433)と述べている。問題は、こういう新しい精神に持続性・再現性はあるのかだ。

資本主義の精神である欲望は、それが貨幣・資本を対象とすることで持続性を獲得する。対象が食べるものであれば欲望の拡大に限界はある。満腹状態はすぐにやって来る。しかし対象が貨幣となれば、しかも資本という循環運動するものであれば、それに向う精神は持続し常に強化される。

しかし心配はないようだ。リフキンは共感を持つ親に育てられた子供はまたそれを持つ可能性が高いという説を紹介している。逆にC.ディッケンズの『クリスマス・キャロル』に登場する欲深い金貸しはコモンズの世界では嫌われ淘汰されていく(P.434)。ダーウィンの自然淘汰が逆回転しはじめる。

かのクロポトキンはずっと前に人間の共生・連帯こそ進化の原因であると主張した(Mutual Aid: A Factor of Evolution、1902年。邦訳は『相互扶助論』、2024年、小田透翻訳、論創社)。

彼の生きた時代は自然科学の研究が社会科学に貢献するということはあまりなかった。だから、自然科学から社会科学への侵入、歴史法則の擁立はやりやすくスペンサーのような極論が長い間支持された。一世紀余りの長い休息の後、ロシア貴族であったクロポトキンは復活する。文明論者のリフキンが共感について述べた印象的な部分を引用しておこう。

「人生の黄昏時を迎えて来し方を振り返ったとき、記憶の中にはっきりと浮かび上がるのが物質的な利得や名声、財産であることはほとんどないだろう。私たちの存在の核心に触れるのは、共感に満ち溢れた巡り会いの瞬間――自分自身の殻を抜け出して、繁栄を目指す他者の奮闘を余すところなく、我がことのように経験するという超越的な感覚が得られた瞬間なのだ」(P.469)

主体は?

競争が支配原理である資本主義から共感がそれであるコモンズの世界に移行する。もし、この移行をひとりの個人が経験するとしたら、精神的な軋轢はかなり大きい。幕末から明治にかけて刀を捨て切れなかった武士が多かったのは、むしろ理解しやすい。

古い時代を生きてきた個人の内面での変革は難しいから、リフキンも新しい人々、若者に期待することになる。エンゲルスが未来社会をつくるのは資本主義の母斑がない新しく生まれる人々だと言ったのと同じだ。

こうした展望に同意しないわけではないが、日本ではどうかなと不安を感じる。初等・中等教育の荒廃が高校にも及んでいる。一部の大学では高等教育からやり直さなければならない現状がある。確かに彼らはインターネットの利用には優位性をもっているが、その利用目的は未来社会に繋がるものばかりではない(犯罪、ギャンブル等)。

本書は、大著でしかも図表が一枚もなく、すべて活字で埋め尽くされているから、読み通すのが大変なのだが、忍耐の果てに最終章に辿りつくと、そこに「岐路に立つ日本」という特別章がある。

2015年という時間制約を意識して次の引用を読んでほしい。

「この国は今、中途半端な状態にある。・・・日本は過去との訣別を恐れ、確固たる未来像を抱けず、岐路に立たされる。」(P.473)

当時の首相、アンゲラ・メルケルにリフキンは直接会ってドイツの進むべき方向を進言する。そこで本書の要点を説明した。メルケル首相は会談を終えて次のように言った。

「ミスター・リフキン、私はドイツのために、この第三次産業革命を実現したい。」(P.475)

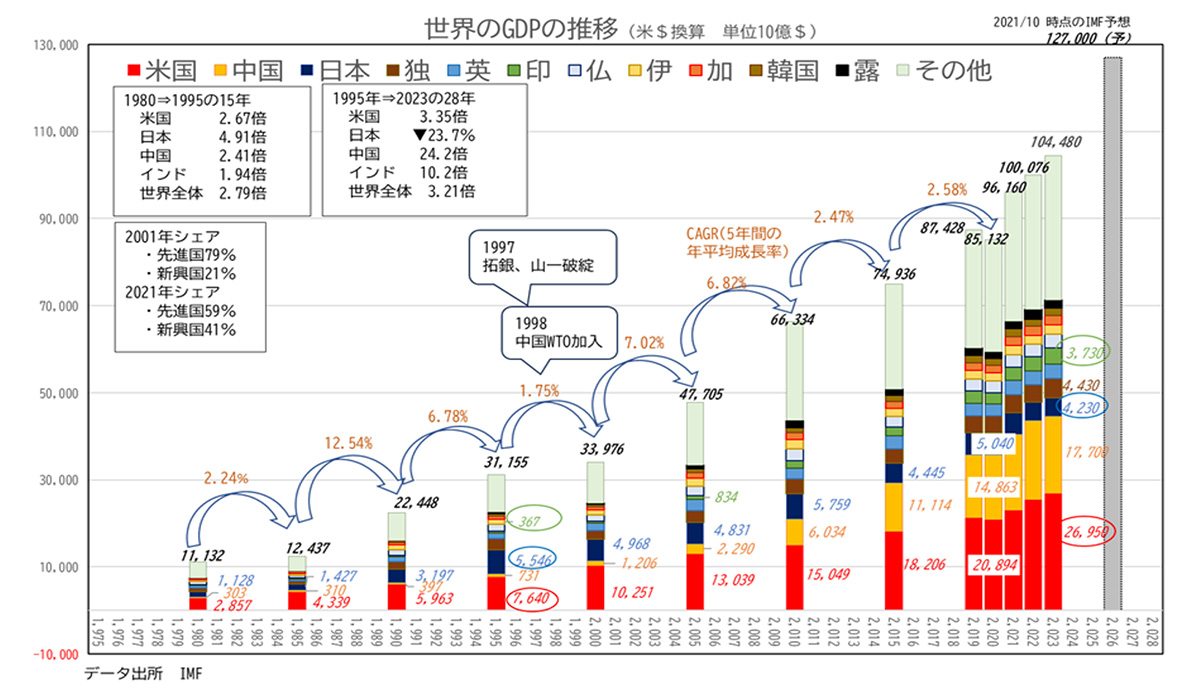

リフキンがこれを書いた時、日本のGDPはまだ世界3位だった。でも彼は予測していた。

「日本は急速に零落して、今後30年のうちに二流の経済に成り下がるかもしれない」(P.487)

図2をみよう。2023年、円安の影響もあるがドイツに抜かれ、そして近い将来にインドに抜かれることは確実だから10年前の彼の予想は外れそうもない。

図2 世界のGDPの推移

出典:川島一郎氏(北洋証券)作成