初めて、祖父の亡くなった硫黄島の土を踏んだ。

東京都が主催する、硫黄島戦没者追悼式に参加したのだった。

硫黄島は羽田空港から飛行機で2時間。遺族や関係者の方々 60人くらいが集まった。

遺族の方々は戦死者のお子さんの世代の方々が主で、36歳の僕が最年少だった。

僕の祖父の高橋金蔵は埼玉県の豪奢な造り酒屋の三男だった。

20代前半で戦地に赴き、硫黄島でその他2万人の方々と同様の最期を遂げた。

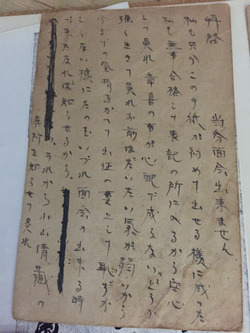

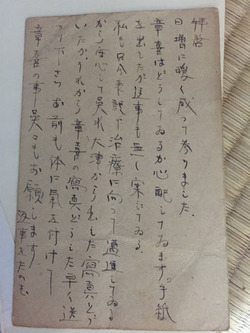

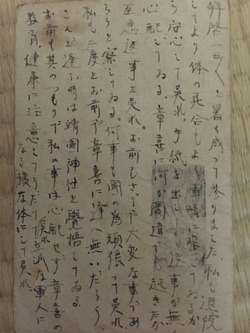

金蔵からの手紙が、実家に何枚か残っている。

その手紙のほとんどに、まだ小さな息子(後の僕の父親)を思いやる言葉が並んでいた。

今、自分が2児の父になって、その気持ちが痛いほどよく分かるようになった。自分の身が危ないのに、なお子どもを心配してしまう、そんな気持ち。

だから、以前から行きたかった硫黄島に行くことにした。

父になった今、行かなきゃいけないような気がした。

硫黄島守備部隊は、「一日耐えれば、一日、本土を攻撃されないで済む」と地下壕を掘って持久戦を選択した。結果として、5日で終わるだろうと言われていた硫黄島の戦いは、36日間に及ぶ歴史的な激戦となったのだ。

その地下壕に、生まれて初めて、入ってみた。驚いた。

まるでサウナだ。

地熱によって温められ、かつ熱帯の湿度によって不快な暑さが倍加する。

5分といられなかった。

しかし、祖父たちはきっと数ヶ月ここに寝泊まりし、餓えと渇きに悩まされながら、米軍と戦ったのだろう。

どんなにか大変だったか。どんなにか怖かったか。どんなにか帰りたかっただろうか。そしてどんなにか会いたかっただろうか、家族に。

僕は、祖父が生きたかった未来を、生きている。

今ここにある現在が、彼がおそらくは渇望した平和で安全な未来なのだ。

そのシンプルな事実に、打ちのめされた。

知識として分かっているつもりだったけれど、分かってなかった。

硫黄くさい水蒸気が噴き出し、変な虫がジャングルから飛んできて、サウナみたいな地下壕の中で佇み、初めて肌で感じることができた。

祖父の生を。死を。そして願いを。

言葉もなく帰りの飛行機に乗り込み、2時間のフライトの後、羽田に着く。

東京はいつも通り東京で、せわしなく人々が歩き、快適で、死の匂いもない。

家に着くと、5歳の娘が駆け寄ってくる。パパ、おかえり!

2歳の息子も怪獣ごっこの怪獣役がやっと来た、と嬉しそうだ。

子どもたちをただいまと抱きしめた時、涙があふれて止まらなくなった。

きっと祖父はその人生の最期に、子どもだった父をこうして力いっぱい抱きしめることを願ったに違いない、と。確信にも似た思いが僕を貫いたからだ。

そうだ、いつかこの子たちが大きくなったら、一緒に硫黄島に行ってみよう。

そして残された僕たちが、彼らが生きたくても生きられなかった未来、すなわち現在の日本に対し、どんなことができるのか、一緒に話してみよう。

それまで祖父に恥じないよう、生きよう。

彼がつないでくれたバトンを、しっかりと握りしめ、走り続けていこう。

そんな祈りにも似た思いで、僕は、生きようと思う。

編集部より:この記事は、認定NPO法人フローレンス代表理事、駒崎弘樹氏のブログ 2015年10月16日の記事「硫黄島戦没者追悼式に参加して」を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は駒崎弘樹BLOGをご覧ください。