ゲーム理論でナッシュ均衡が全体最適と一致するのは例外だが、現実の社会では広範に協力が成立している。これはナッシュ均衡では説明できない要因があることを示唆する。その一つが集団淘汰で組み込まれた利他的な遺伝子だが、遺伝的な利他主義が有効なのは数十人ぐらいの小集団までで、農耕社会のような「大きな社会」ではフリーライダーが有利になり、秩序が崩壊してしまう。

このような社会で裏切り者を排除するメカニズムとして本書で実験しているのは、偏狭な利他主義である。単純な利他主義は利己主義に食い物にされるので進化的安定戦略(ESS)にはなりえないが、集団間の競争が激しいときは、他の集団には敵対し同じ集団の中では協力的に行動する偏狭な利他主義がESSになりうる。利他主義が利己主義より有利になるのは、集団が敵対して集団内の競争が少ないときである。

集団が敵対していると戦争が起きやすいが、集団内でも競争が強いと内紛が起きて戦争に負ける。だから集団内では平等主義のほうが戦争に強いが、戦争が増えると偏狭な利他主義が有利になる・・・というループが発生し、団結力の強い利他主義が利己主義を圧倒してしまう。

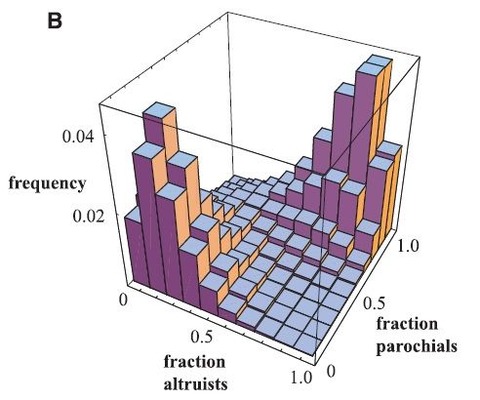

他方、集団の流動性が高く競争が激しいときは、寛容な利己主義が強くなる。利己的な個体は利他的な個体を食い物にして他の集団に移ることができるので、裏切りが有利になり、利他的な個体は絶滅する。上のグラフはボウルズがScienceに投稿した論文の図だが、利得の高いエージェントを増やす数万世代のシミュレーションを行なうと、偏狭な利他主義(右上)と寛容な利己主義(左下)がESSになることがわかる。

本書も指摘するように、右上の均衡は山岸俊男氏の明らかにした「赤の他人は疑うが身内は信用する」という日本人の行動様式をうまく説明しているようにみえる。他方、左下は新古典派経済学の想定するホモ・エコノミクスで、両者は複数均衡になっている。その間には(頻度の低い)鞍点があるので、一つの均衡から別の均衡に移行することはむずかしい。

普通は社会が大規模化するにつれて人的交流が増えて部族社会が崩壊し、右上の利他的な社会から左下の利己的な社会に移行するのだが、日本人は村の自律性を守りながら村の間で取引を行なうシステムを編み出し、近代になっても偏狭な利他主義を維持してきた。

明治以降、農村から都市へ人口が流出しても、人々は都市で会社という「村」をつくり、偏狭な利他主義を守ってきたが、その強みは他のメンバーも同じ戦略をとる補完性に依存しているので、少数派になると弱い。裏切って他の集団に移ることが自由になると、「村八分」のペナルティがきかなくなるからだ。

アジアでも中国が左下のグループで急速に成長しているので、日本だけが右上のタコツボ的な均衡に閉じこもっていると、収益力の高い企業から裏切ってアジアに出て行き、圧倒されてしまうおそれが強い。寛容な利己主義にもとづく「開かれた社会」に移行することは、好むと好まざるとにかかわらず、避けられないだろう。