刑事司法制度の目的は、社会において犯罪の真相を暴き、刑罰を適切に科すことにより、正義を行うことにあります。

またこの根本的な目的の重要な側面として、社会において正義がなされていることが社会に正しくアピールされていて、一般人たちがそれをある程度以上に納得していることが重要な目的となります。

おおやけに正義がなされていることが認められず、池波正太郎の「必殺シリーズ」じゃないですが、衆目を避けたところで秘密裏に私刑(リンチ)や復讐によってのみしか「正義」が行われないような社会では、あまりに物騒で一般人はこころ安らかに生活できません。

また為政者はその怠慢を当然のように糾弾されるでしょう。「天網恢恢疎にして漏らさず」と言われる如く、悪が決して栄えない社会を維持していくためには、刑事司法制度は正義を公正になすのみならず、それがなされているようにみなされることが重要なのです。

刑事司法制度はその当初から、人が人の犯罪を発見し、人知をもってその真相を明らかにし、人がこれを裁くということの限界に直面してきました。芥川の「藪の中」のように、一つの事件にも登場人物の数だけ真実があり、その証言から皆が納得する「真相」を突き止めることには、おうおうにして意外な困難が伴います。

イギリス、フランスの司法制度の成り立ち

前近代の非科学的な時代には、人間がその機能を放棄して、「神意を問う」というような裁判もありました。沸騰する湯や油に手を入れて、火傷したら有罪ときめた「くがたち」や、被疑者の手足を縛って水に投げ込み、沈んだら無罪という「水審」(ていのいい厄介払いですな)、または「Trial by combat」といわれる「決闘」なども、こうした「神判」の類で、このような暗黒時代は人類史上あんがいつい最近まで続いていたのです。(カトリック協会で神判が禁じられたのは13世紀のことです。)

当然ながら人々は早くからこうした神判のインチキに気がついていました。神判がまかり通るような社会では正義は行われているとは思われず、「人心安らかならず」で社会不安の重大要因になります。為政者の重大な役割として、公正かつ効果的な司法制度の樹立がのぞまれることになるわけです。また武力によって支配者の地位を手にした、特にヨーロッパ史上の王侯貴族の視点からすると、教会の宗教権威から切り離された世俗的司法権の樹立は、自らの地位固めの重要な要素の一つでした。

Wikipediaより。中世イングランドのCourt of Common Pleasにて、7人の判事とその事務官たちの前で陳述する訴訟人

中世ヨーロッパにおいて、イングランドは人種の坩堝でした。ローマ帝国の威光が去った後、先住民のケルト人をアイルランドや、ウェールズ、スコットランドといったブリテン島の片隅に追いやって、一時的に圧倒的多数派になっていたゲルマン系のアングロ・サクソン人たちも、ヴァイキングの襲来とともにやってきて居座った北欧系デーン人たちとの共存を余儀なくされ、果てにはヴァイキングの末裔であるフランス・ノルマンディー地方のノルマン人たちがウィリアム征服王とともにやってきて(1066年)、支配層として肩で風きる世相でした。

特にすでに北ヨーロッパの重要な貿易港として発展していたロンドンは、こうした言語も微妙に異なる異民族たちが、軒をつらねて商売にはげむ一大商業都市だったのです。こうしたデリケートな社会のなかで、ウィリアム征服王とその後継者たちは、自分たちの「ノルマン流」を押し付けず、すでに民間であるていど確立されていた「仲間たちによる審判」、つまり「陪審制度」を採用することにより、新国王のもとにおける新制度でも、社会に正義が行われていることをアピールしたわけです。

ひるがえってイギリスに渡ったノルマン人たちが出て行ったあとのフランスでは、教会勢力と諸侯勢力を巧妙に徐々に押さえつけて行った王家が権威の絶頂を占めることとなります。ルイ14世(在位1643〜1715)のころに至っては、王位は神意によって授かったものだとわめき出し、「朕は国家なり」などと口にする始末。

Wikipediaより ラ・ブレード男爵シャルル・ド・モンテスキュー

ことここにいたって、専制君主による暴政(despotism)を危惧したボルドー(ロンドン同様、大河川の河口に位置する貿易港であることに留意)市議会の有力者であったモンテスキュー男爵は「法の精神」を書き、専制君主を牽制するコンセプトとして三権分立を唱え、「法の支配」という考え方への露払いをすることになります。

サン・バルテミーの虐殺(1572)から信仰の自由を認めたナントの勅令(1598)まで、新旧宗教対立の激動から約100年を経て生まれたモンテスキューは、ルイ14世の下で再びユグノー(プロテスタント)迫害の気運が高まりつつあった世情のなかで、あえてユグノーの妻を娶った自由人でした。

英の名探偵ホームズと仏のメグレ警視に見る司法制度の違い

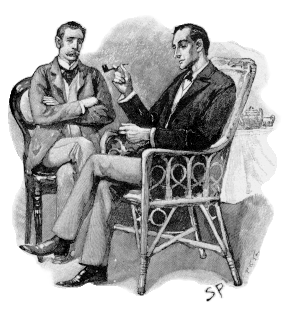

ちょっと斜めから視線になりますが、こうした司法制度の違いは文学的な差異にもつながってきます。陪審員裁判を採用する英米法の刑事裁判では、事実の認定を担う陪審員たちを納得させるにたる証拠の発見と、それらからの推理によって導き出される事実関係を立証することにより「一件落着」となるわけですから、英米の推理小説を代表するシャーロック・ホームズは虫眼鏡を片手に、科学的な知識を駆使して証拠をつかみ、一見関連性のない証拠を頭にいれたところでパイプを燻らせながら沈思黙考し、鮮やかな推理で読者を唸らせる筋立てになる次第。

またホームズはあくまで天才的なアマチュアであり、プロの警察とは一定の距離をおいた関係を維持しつつ、刑事法廷のシーンは(私の記憶の範囲内では)全く登場しません。

Amazon.co.jpより。なんとあの「Mr. ビーン」ことローワン・アトキンソンがメグレ警視を演じるテレビ・シリーズ

一方、大陸法の国フランスのメグレ警視は、有能な管理職の官吏として部下を走らせ、証拠を収集させ、ホームズ同様パイプこそ口にしていますが、賑やかなカフェの店頭や捜査現場での部下との会話の中に推理を進めます。

政府中枢や政治家の意向をうけたり、自分の出世欲から捜査にプレッシャーをかけてくる司法官僚である予審判事(juge d’instruction)たちに対して、あるいは対抗したり、あるいは肩すかししたりという人間ドラマのやりとりが読ませどころになっています。(これは池波さんも認めていますが、メグレは鬼平のモデルです。)

ちょっとうがった見方になるかもしれませんが、この英仏を代表する名探偵、それぞれの小説の仕立ての違いは、陪審制度で制度の公正が少なくとも建前上は担保されているイギリスでは、より純粋に探偵の捜査と推理の技術が物語のメインコースとなっており、大陸法のフランスでは、制度そのものが健全に運営されていることに努力をはらうメグレの奮闘ぶりが、読者の共感を呼んでいるのだと言えるのではないでしょうか。

ヨーロッパ版悪代官としてのジャヴェール警部

最後に、刑事司法の本題から外れますが、フランス革命に端を発して、革命と政治不安の時代に突入するフランスと大陸ヨーロッパでは、圧政を防ぐ目的の「法の支配」が「法による支配」にとってかわられ、いわゆる「法治主義」におちいります。法が圧政の道具にすぎなくなってしまう現象のなかで、とくに革命の後、共和制→恐怖政治→ナポレオン→復古王政→共和制→帝政…と政体が落ち着かなかったフランスでは、司法権力そのものを権威と取り違える人々が生まれ、その文学的代表が「レ・ミゼラブル」のジャヴェール警部です。

作者のヴィクトル・ユーゴーは、ジャヴェールというキャラに託して、歴史の波に翻弄されながら司法の権威のみにすがる男の浅ましさと、ユーゴーの基本メッセージであるキリスト的人類愛に裏づけされていない司法権力の空虚を描いたのです。

—

矢澤 豊 英国法廷弁護士 コンサルタント

慶應義塾高校卒 ロンドン大学ロンドン経済政治学院(LSE)卒業。イングランドでの法廷活動、外資系金融会社社内弁護士、大手国際法律事務所での勤務を経て、2014年よりクロスボーダー・ビジネス・コンサルタントとして独立。ブログ:

Twitter 「@yutethebeaute」:Facebook