東京高検の黒川弘務検事長は22日、産経新聞記者、朝日新聞社員との「3密麻雀」疑惑を認め、責任を取って辞職した。そして森法相もこの日、安倍首相に進退伺を提出していたことを明らかにした。安倍首相が強く慰留し、「ガス抜きでは」との批判的な憶測も呼んでいるが、状況次第では、現職法相の辞任に発展していた可能性があったことに違いはない。

取材相手に対するのと同じ説明責任が新聞社にも必要

そうなると、もう一方の当事者である産経新聞、朝日新聞を取り巻く情勢は厳しさを増す。共にこの日の朝刊一面でお詫びの談話とともに、両社とも賭け麻雀をしていたことを認めた。個人的には、麻雀に参加していた産経記者のうちの1人が、筆者が新人記者時代に警察取材で一緒だった先輩であることが判明し、遺憾の極みだ。

今後厳しい処分は必至で、その判断のためにさらなる社内調査が進められるだろうが、一般的な会社よりも強い倫理性が求められ、なおかつ常々不祥事を起こした取材対象に説明責任を求めている新聞社としては、当然のことながら、調査結果の開示も含めて相応の対応をしなければなるまい。

ただ、念のため、誤解がないように触れておくと、これが「平時」の週刊誌沙汰であれば、大事にはならなかった。社内ルールや過去の事例とのバランスにのっとって粛々と当事者を停職・減給等に処し、直属の上司(社会部長や編集局長)と社長も含めて監督責任として減給処分というのがけじめの「相場」といえる。

産経も朝日も紙面でコロナ対応の「自覚」を促していた

しかし、前回も書いたように、コロナ禍で国民が感染リスク、生活危機にさらされ、なおかつ国や都が自粛を求めている「有事」なのだ。特に産経新聞は、政府が緊急事態宣言を出したとき、国民に協力を呼びかけている側の立場なのだ。

(産経社説4/8)【主張】緊急事態宣言 危機感持ち行動変えよう 国民の底力が問われている

日本で暮らす全ての人々と事業者は冷静さを保ちつつも危機感を共有し、地域の実情に応じた形で新型ウイルスとの戦いを進めるべきだ。国民の底力が問われている。

と大上段に振りかざした上で、日本の法制度は、欧米のロックダウンのような強制性がないことから、緊急事態宣言に実効性を持たせられるかはどうかは国民次第とまで言いきている(太字は筆者)。

日本の制度では都市封鎖はできない。宣言で知事に付与される強制力は医薬品や食料の売り渡しや保管、医療施設開設のための土地建物の使用だけだ。知事による不要不急の外出の自粛要請やイベント制限の要請・指示は宣言で法的根拠を持ったが罰則はない。

それでも宣言は感染症との戦いで政府が現時点で持つ有力なカードだ。強制力をほとんど伴わないゆえに、「伝家の宝刀」を抜いたことになるのか、「竹光(たけみつ)」に終わらせてしまうか。これを決めるのは国民の行動である。

一方、朝日の自粛期間中の社説をみたが、さすが「反権力」志向のリベラルらしく、過去の社説ではもっぱら政府への注文ばかりが目立っていたのは産経とスタンスが違った。それでも緊急事態宣言の直後には節目とあって、ゼネラルエディターの佐古浩敏記者がコラムで政府への要求をした上で、国民にもこう呼びかけている。

長い闘い、行動変えるとき 失われた日常取り戻すために(朝日新聞4月8日)

(略)そのうえで国民としての対応を考えたい。感染爆発によるさらなる打撃を回避するため、長く厳しい闘いを覚悟して自らの行動を変えていく。一方で、他者への厳しすぎる視線やパニックを招きかねない行動は控えたい。高齢者と若年層の溝ができないよう心がけることも大切だ。私たちメディアもしっかりとした取材を続け、必要とされる情報を届けるよう努めたい。

この感染症との攻防は公衆衛生と人権のどちらを取るかの問題ではない。戦後日本が培ってきた政治と社会のありようが問われているという自覚をもって、最適のバランスを探りたい。

コロナ禍にどう向き合うか、産経と中身が違うとはいえ、結局のところ、国民に「自覚」を促していることに変わりはない。両社とも「上から目線」で物を言う以上、報道機関として高い水準のモラルが要求されているのだ。

そして、これも前回との繰り返しになるが、軽減税率をはじめとする公的優遇を受けることが認められているのは、「報道・言論により民主主義を支え、国民に知識・教養を広く伝える公共財としての新聞の役割」(2019年10月1日 新聞協会声明文)が建前として存在するからだ。

しかし、現実にはノブレス・オブリージュが問われる局面で、「フランス革命前夜のマリー・アントワネット感」を露呈してしまった。そして賭け麻雀の疑惑を認め、検事長が辞職し、さらに法相までが辞任してもおかしくない状況になったのだ。

またも「無責任」な対応をとってしまうのか

朝日新聞で社長が辞任に追い込まれた不祥事といえば、1989年のカメラマンの珊瑚事件と、2014年の慰安婦報道、吉田調書問題というフェイクニュースの製造責任が問われたものだ。今回は事案の性質こそ違うが、国難に当たってノブレス・オブリージュを裏切ったという点では、ここで自浄作用を本当に働かせることができるのか、業界全体が問われているといっても過言ではない。

しかし現実に産経の現役社員、OBから懸念が漏れ聞こえてくるのは、これまでの不祥事から今後責任を曖昧にする可能性だ。飯塚浩彦社長に関して有名なのは、編集局長時代に世紀の大誤報『江沢民氏が死去』の号外を発行したが、“順調”に出世を重ねてきた。

一方、朝日の渡辺雅隆社長についても、労組からのダメ出しがFATCAで報じられたり、OBの井上久男氏や渡辺周氏に辛辣な記事を書かれたりするなど、非常に話題の多い人物だ。

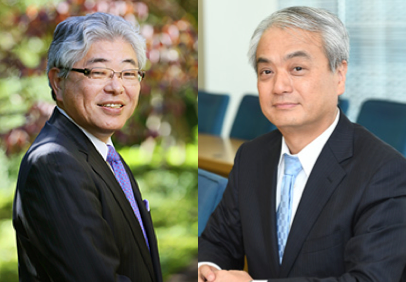

左=朝日・渡辺雅孝社長(朝日HP)、右=産経・飯塚浩彦社長(産経HP)

あるOBは「何も責任をとらないだろうな」とつぶやいていたが、コロナ禍で新聞経営を取り巻く危機は他人事ではなくなっている。平時の掛け麻雀と事案の重大性が異なるのだ。

両新聞社、そして新聞業界のためを思って改めて勧告する。産経新聞の飯塚社長と、朝日新聞の渡辺社長は即刻辞任すべきだ。けじめをつけ、ノブレス・オブリージュの矜恃がまだあることを示さねば、再生は始まらない。おわびで全てが済むなら警察…否、検察は要らない。