(月刊誌「Journalism」7月号及びウェブ論座掲載の筆者記事(7月29日付)に若干補足しました。)

***

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が続いている。

英国と比較して感染者数や死者数がはるかに低い日本では、感染者あるいは医療関係者に対するハラスメントが発生し、実名報道がしにくい環境があるという。また、ここ数年、事件・事故の際の実名報道をめぐって活発な議論が行われ、報道機関側が実名報道の原則を主張する一方で一般市民の間では匿名志向が広がり、そのギャップがなかなか埋まらない。

筆者は10月20日、日本新聞協会と日本民間放送連盟主催のオンライン・シンポジウム(「新型コロナ禍の医療の実情と報道の役割――差別・偏見をどう防ぐか」)に聴衆の一人として参加したが、感染者・医療者に対する差別・偏見は少なくなっているものの、消えたわけではないことを知った。

そこで、先に「Journalism」に寄稿した記事に補足し、再度、日本に住む皆さんに差別・偏見をなくするための報道を提案したい思いにかられた。「差別や偏見をなくしよう」と呼びかけたり、差別的行為が起きていることを報道したりだけでは不十分ではないだろうか。もう少し、能動的に報道する必要があるのではないか。

日本同様、実名報道を原則とする英国では、「実名・顔出し」を基本とする、個人を中心に据えた報道が続いている。新型コロナ感染症(COVID-19)は「誰もが感染するかもしれない病気」として認識されており、COVID-19で亡くなった人を社会全体の損失として痛み・悲しみを共有してきた。個人情報(実名・顔・居住地情報・社会的背景)は隠すものではなく、一人ひとりの個人で構成されている社会で公的に共有されるものとして考えられている。

以下、長い原稿になったが、英国で接したコロナ報道を紹介したい。何かヒントを得ていただければ、幸いである。

ひとごとだった新型コロナ

まず、英国でCOVID-19が自分ごととして認識されるまでの過程を振り返る。

新型コロナウイルスの震源地は、昨年12月、1例目の感染者が報告された中国湖北省の武漢市であった。筆者が住む英国では当初、ほとんどの人がコロナの感染を「遠い国の出来事」としてとらえていた。

ウイルスはのちに欧州に飛び火し、イタリアでは感染者数がうなぎ上りとなって、3月上旬に北部で外出禁止令が出るほどになった。この時点でも、「まさか、英国はそこまでは行かないだろう」と高をくくっていた。

イタリア人医師の報告

次第に危機感が出てきたのは、イタリアの深刻な状況が現場の医療関係者や遺族の話によって伝えられてからだ。

例えば、筆者が「これはすごいことになった」と思ったのが、3月17日に配信された、米ニューヨーク・タイムズ紙のポッドキャスト番組「ザ・デイリー」である。ゲストはミラノ大学のファビアーノ・ディ・マルコ教授。同氏はミラノの近郊のベルガモにあるヨハネ23世病院呼吸器科の医師でもある。

番組のタイトルは「まるで戦争のようだ」。当時はイタリアの感染者が約3万人、死者が2000人を超えており、ディ・マルコ氏の病院にも連日、患者が担ぎ込まれ、死者も多数出ていた。

死と隣り合わせの仕事を続けてきたディ・マルコ氏は、自分が家族にウイルスを移してしまうのではないかという不安を抱えながらも治療にあたっていることを自分の言葉で語っていた。

同時に、英国の複数のメディアがイタリアの医療関係者の警告や遺族の無念さを報道した。ひょっとしたら英国にも同様の事態が発生するかもしれないという懸念を抱かせたが、同時に、それでもまだ、多くの人は「まさか」という思いを捨てきれなかった。欧州大陸の話であって、英国の話ではない、と。

ベッドから訴える感染者たち

漠然とした不安感が「今ここで、コロナ感染が発生している」という強い危機感に変わったのは、英国内の病院のベッドの上から感染者がその苦しみを語りだした時だ。英国の主要放送局チャンネル4やソーシャルメディア上で、病床に横たわる患者が自分の状況を動画撮影し、これを公開し始めた。そのうちの1人は、夕方放送の報道番組「チャンネル4ニュース」に登場した、人工呼吸器をつけた若い男性の患者だった。

3月3日、政府は新型コロナの感染措置対策を発表したが、中心となったのは「症状がある人や高齢者などの自宅隔離」と「手洗いの奨励」で、緩い指示にとどまった。中旬には劇場や学校の閉鎖令が出るようになるが、外出禁止令を含む厳しい「ロックダウン(都市封鎖)」を宣言したのは3月23日である。この間、コロナは「特定の条件がある人のみが注意するべきもの」として認識され、ロックコンサートやスポーツイベントもほぼ支障なく開催されていた。COVID-19にかかるのは高齢者や持病がある人で、若者層はかからないという通説があった。

肉声報道で自分ごとに

そんな時に、感染した若者自らがベッド上から症状を訴えることには大きな意義があった。

苦しそうにせき込みながら、カメラに向かって「頼むから、外出しないで」、「手を洗うように」、「私のような目に合わないように気をつけて」と訴えたからだ。

また、筆者が住む地域も含め、各地でネット上にいくつものコミュニティーグループができていったが、この中で患者や看護師が自分の体験談を投稿した。直接周辺に感染患者がいなくても、こうした投稿を読むことで「感染は誰にでも起こり得る」という意識が醸成されていった。

これまでの英国のコロナ禍報道を振り返ると、常に中心に据えられてきたのが「実名・顔出し」で登場する個人だった。

感染の恐ろしさ、医療現場の混乱、営業活動停止によるビジネスの不振、6月からの学校の授業再開による教育現場や親の不安など、様々な現象が既存メディアやソーシャルメディアを通じて、名前を持つ特定の個人の体験として伝えられてきた。

もしイタリアからの当事者のレポートがなかったら、続々と体験をアップロードした感染者たちの生の声やメディアが伝えた個人の物語の報道がなかったら、筆者を含めた多くの人が新型コロナを自分ごととして考えることができなかっただろう。

英国では数か月にわたって政府が毎日のように記者会見を行っていたが、ここでも個人が顔を出した。

閣僚がコロナ感染による死者数を発表する時、以下のような表現を繰り返した。「これは単なる数字ではありません。数字の後ろには一人ひとりの個人がいるのです」。

首相と保健相も感染

COVID-19が誰もが感染しうる病気として認識されるに至ったほかの理由として、「社会的距離(ソーシャル・ディスタンシング)」の実行、手洗いの奨励を国民に向かって繰り返してきたボリス・ジョンソン首相の感染・入院(3月27日から自主隔離後、4月5日入院。同12日退院)とマット・ハンコック保健相の感染・自主隔離が挙げられる。

政治家の感染は責任問題に発展する可能性があったが、最終的には「誰もが感染するもの」という見方に集約されていった。

ジョンソン首相が一時、人工呼吸器を使うまで病状が悪化し、「命が危ないのでは」と報道されるようになると、政府を批判する役目を持つ野党の政治家も含めてジョンソン氏の病状改善と政界復帰を求める声が圧倒的となった。

1面を犠牲者名で埋めた米ニューヨーク・タイムズ紙

英国外のメディアになるが、今はネットで世界中でニュースに接することができるため、ニューヨーク・タイムズの紙版の衝撃についても伝えたい。

5月24日、同紙はCOVID-19による死者数の大きさを圧倒的な迫力で表現した。

米国での感染死者数が10万人に達する寸前となり、「その数の巨大さと失われた命の重要さを表す」ため(5月23日付電子版記事)、数百の新聞に掲載された訃報記事から集めた約1千人の死者の名前、年齢、居住地、どんな人物だったかを1面全体に掲載したのである。

冒頭の文章はこう書いて終わっている。

ここに掲載された1千人は全体の1%に過ぎない。誰一人、単なる数字であった人はいない。

また、ウェブサイト上に「数では計れない損失(An Incalculable Loss)」という特設コーナーを作り、10万人を人の形のイラストで表現した。ところどころに、1面で紹介された犠牲者の名前、年齢、居住地、人物評が入っている。これ全体が10万人分の訃報記事でもあった。

ガーディアン、BBCも

ガーディアンの特設サイト(ウェブサイトより)

黒いバックグラウンドに人々の写真が浮かんでは消え、浮かんでは消えていく。英ガーディアン紙がウェブサイトに設置したCOVID-19で亡くなった方々の追悼サイト「もっとたくさん生きるはずだったのに(So much living to do)」の最初の画面である。

下にスクロールすると、それぞれの犠牲者の顔写真とライフ・ストーリーが記されている。

その1人のストーリーを抜粋してみる。

「グラム・アッバスさん、59歳。弟ラザさんと同時に、ウエールズ州ニューポートにある王立グウェント病院で、4月21日に死去。兄弟は家族が経営する新聞販売店に勤務。コロナに感染後は同じ集中治療室で治療を受け、数時間の差で亡くなった」、「娘のラクサーさんが言うには、『私たち家族にこれほど知名度を持っていることも知らなかったんです。地域コミュニティにこれほどの影響力を持っていることも知らなかったんです、今この時まで』」。スカーフを首にかけたアッバスさんがこちらを見て微笑む写真が記事に付いていた。

個々の記事の冒頭についた文章の中で、ガーディアン紙は「厳しい死者数は単なる統計ではない。その一つ一つには名前、人生、思い出、ストーリーがあった」と書いている。

BBCの追悼サイト(ウェブサイトより)

BBCも追悼のサイト(「コロナウイルス:亡くなった人々への追悼」Coronavirus: Your tribute to those who have died)を設けている。日々スタッフが遺族、友人、同僚などから情報を集め、内容を更新する。

サイトには追悼文を寄せることができるようになっている。投稿者の名前、電子メールのアドレス、電話番号に加え、犠牲者の情報(名前、年齢、住所、職業、亡くなった日と場所)や写真があればこれをアップロードする。編集スタッフの目を経て、掲載される仕組みだ。

BBCはこのサイトとは別に国営の国民医療制度(NHS)で働く人でCOVID-19で亡くなった人専用の追悼サイトも作っている。

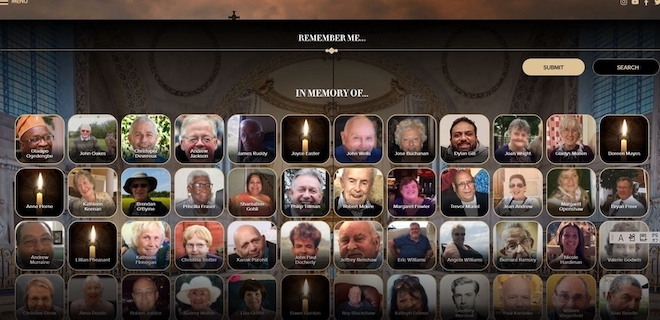

メディア以外では、セントポール大聖堂がCOVID-19による死者の追悼サイト「リメンバー・ミー」を開設している。英国人あるいは英国で命を落とした人を対象に、遺族、友人、ケアをしていた人などがその人の名前、写真と短いメッセージをサイトを通じて送ると、情報が掲載される。

セントポール大聖堂の追悼サイト(ウェブサイトより)

画像の1つをクリックしてみた。

リチャード・ブラッドリーさん。1933-2020年。常に笑顔とおしゃべりを忘れなかったおじいちゃんへの愛をこめて。最後の真のジェントルマンの一人として、いつも私たちの心に生き続けるでしょう。一生、いとおしく思ってます。愛しています。サム、リック、エマ、ジェイクより。

被害者を追悼する習慣

英国には、戦争、犯罪、テロ事件などで誰かが亡くなったとき、これを公の痛み、悲しみとして追悼する習慣がある。

例えば、第1次及び第2次世界大戦の死者を追悼するイベントが年間を通じて行われ、主要な戦いをテーマにしたテレビやラジオの歴史番組が日常的に放送されている。「戦後xx年」という区切りがある年には、新聞、テレビ、ラジオ、ネットメディア等が大々的に特集コンテンツを制作し、国民的な議論を作っていく。

近年では、複数の英メディアが2003年開戦のイラク戦争、2010年のアフガニスタン戦争でそれぞれ戦死した英兵士らを追悼するサイトを作った。2017年にはイングランド地方北部マンチェスターで、米歌手アリアナ・グランデのコンサートが開催されたが、終了直後にイスラム系自爆犯によるテロが発生し、20人以上が亡くなった。BBCやガーディアンはこの時も追悼サイトを特設した。

ニューヨーク・タイムズの事例も、10万人に上るCOVID-19による死者を国全体の痛みとして認識し、これを追悼する試みの1つであろう。

このような試みは、日本では繰り返される習慣(「ルーティーン」)としてはあまりないのではないか。

逆に言うと、なぜ日本以外の、例えば英国で習慣になっているのだろうか。

(後編に続く)

編集部より;この記事は、在英ジャーナリスト小林恭子氏のブログ「英国メディア・ウオッチ」2020年10月23日の記事を転載しました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、「英国メディア・ウオッチ」をご覧ください。