GoranQ/iStock

2021年という新年がスタートした。新型コロナウイルスの感染拡大は日本を含む世界経済に大きな影響を及ぼしたが、コロナ禍の状況において筆者が特に気になったのが出生数の動向だ。

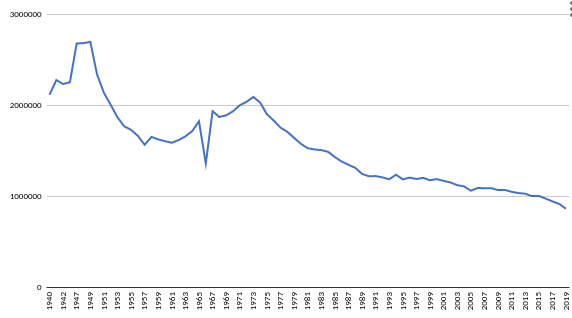

(出所)厚生労働省「人口動態統計」から作成

周知のとおり、日本の出生数は1975年に200万人を割り込み、それから約40年後の2016年には100万人を下回った。これは年間平均で2.5万人ずつ出生数が減少してきたことを意味するが、これと同じペースならば、出生数が85万人を割り込むのは2022年になるはずだ。しかしながら、2019年の出生数は86.5万人であり、2020年には85万人を割り込む可能性が高まっている。

metamorworks/iStock

実際、厚生労働省「人口動態総計速報」(2020年10月分)によると、2020年1月―10月の出生数(速報値)は、2019年1月―10月と比較して、出生数が既に約1.7万人も下回って推移している。

これは人口減少が加速している可能性を示唆する。コロナ禍のなか、喫緊の課題は感染症対策と経済活動の両立を図る政策だが、急速な人口減少をどう乗り切るかも重要な課題である。このため、日本では人口減少や地方消滅の対策の一環として、東京一極集中の是正を掲げ、地方創生などを進めているが、ここに興味深いデータがある。

そのデータとは、厚生労働省「人口動態保健所・市区町村別統計」における市区町村別の合計特殊出生率の変化である。この統計データから、平成20-24年と比較し、平成25―27年の合計特殊出生率が増加した上位50の区市町村のうち、東京都内の区市が5つもランクインしたからだ。しかも、9位が東京都中央区、19位が東京都千代田区であり、各々の出生率は1.39(0.29の上昇)、1.28(0.26の上昇)となった。

一般的に人口密度の高い地域ほど低い出生率となる傾向が確認されるが、この事実は、人口密度と出生率の関係は、見せかけの相関かもしれず、「人口密度の上昇→出生率の低下」の因果が本当に存在するか否かの再検証が必要となることを示唆する。

このような出生率の上昇幅は驚きだが、背後に存在するメカニズムは何か。まず、日本の出生率引き上げで重要なのは婚姻率の上昇だ。「合計特殊出生率=(1-生涯未婚率)×夫婦の完結出生児数」という関係が成立するが、厚生労働省「出生動向基本調査」によると、夫婦の完結出生児数は1972年の2.2から2010年の1.96、2015年の1.94まで概ね2で推移してきた(詳細は拙著『日本経済の再構築』第1章を参照)。にもかかわらず、出生率が低下したのは、未婚率が上昇してきたからであり、重要なのは婚姻率の引き上げである。

aluxum/iStock

この関係では、日大の中川雅之教授が提唱する「東京=結婚市場」仮説が重要な鍵を握る。この仮説は、若い男女が互いの出会いを求めて東京などの都市部に集まり、結婚相手を見つけた後に、その近郊の地方などに転出するというものだ。若い男女の出会いの場が効率的であるためには、その人口密度が高い必要がある。

しかしながら、結婚して子どもが生まれても、都市部でファミリー向けの住宅の供給量や保育所などが十分に存在しない場合、それらが十分に祖存在する近郊エリアに転出せざるを得ない。その結果、見かけ上、都市部の出生率は下がり、近郊の出生率は上昇する可能性がある。

だが、小泉政権以降、都市再生特区の政策などにより、都心の高層ビルや湾岸部のタワーマンションが次々に建設され、ファミリー向けのマンションも供給が増加。都心4区(千代田・中央・港・江東)の人口も増加した。このため、数年前、これらエリアでの小学校や保育所の不足が話題になったが、これら政策が冒頭の中央区などの出生率増に寄与した可能性がある。

東京一極集中を是正しない限り、出生率を上昇させることはできないという意見もあるが、以上の事実は、人口密度の高い東京などの都市部でもファミリー向けの住宅や保育所の供給を増やすことで、その出生率を引き上げ、地域間の出生率格差を縮めることもできる可能性を示唆する。