PatriciaSoon/iStock

1. 労働時間あたり雇用者報酬

前回は日本の平均時給や、産業別に見た労働時間あたり雇用者報酬についてご紹介しました。

日本はどの産業でも1990年代後半にピークとなり、その後減少した後、2010年ころから上昇傾向となります。2021年になってやっと過去のピークを越えた状況となります。

今回は、日本の労働者の平均時給は国際的に見てどの程度の水準なのかを比較してみたいと思います。

国際比較する際にはドル換算値を利用しますが、その際に為替レート(Exchange rates)で換算する場合と、購買力平価(Purchasing Power Parities)で換算する場合があります。

国際的な金額の水準を比較する場合は為替レート換算が適していると思いますが、より生活実感に近い水準としては購買力平価換算も重要となります。

今回はこの2つの換算方法によるデータをご紹介します。

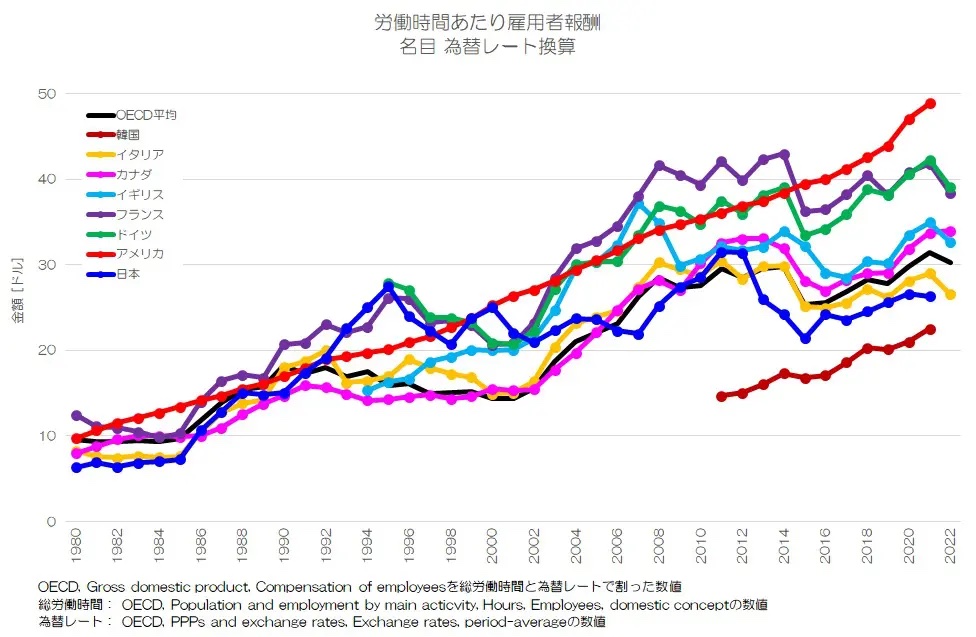

まずは、平均時給に相当する労働時間あたり雇用者報酬について、為替レート換算の推移から見てみましょう。

雇用者報酬は、雇用者への賃金に雇主の社会負担(社会保険料の企業側負担分など)を加えたもので、企業側から見た人件費に相当します。

図1 労働時間あたり雇用者報酬 名目 為替レート換算

OECD統計データより

図1が、主要先進国の労働時間あたり雇用者報酬の推移です。

日本(青)は1990年代中頃にドイツやフランスと同程度で高い水準に達しますが、その後は横ばい傾向です。

2012年頃からOECDの平均値を下回るようになり、近年ではG7中最下位となります。

2021年の段階で、アメリカの半分程度の水準でしかないようです。

2. 労働時間あたり雇用者報酬の国際比較

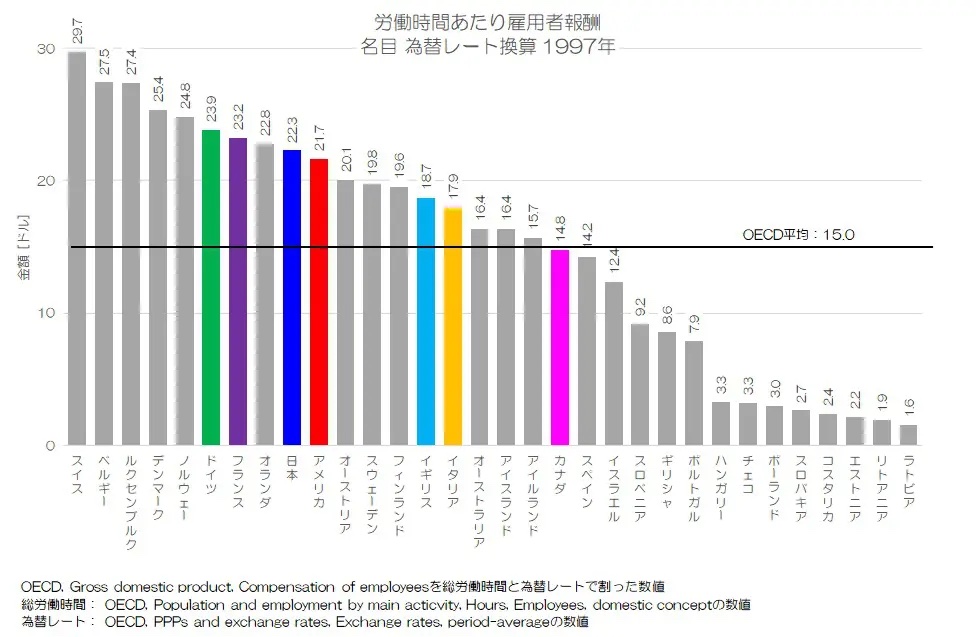

次に、日本経済のピークとなった1997年と、直近の2021年の比較をしてみましょう。

図2 労働時間あたり雇用者報酬 名目 為替レート換算 1997年

OECD統計データより

図2は1997年の労働時間あたり雇用者報酬の為替レート換算について比較したグラフです。1997年は日本の経済水準がピークとなった年です。

日本は22.3ドルで、OECD32か国中9番目でアメリカを上回り、高い水準に達しますが、ドイツやフランスよりも低い水準です。

当時の平均給与がOECDで4番目だったことと比べると、だいぶ見劣りしますね。

当時からドイツやフランスは平均労働時間が短く、労働時間あたりでみた水準では日本を上回るという事になります。

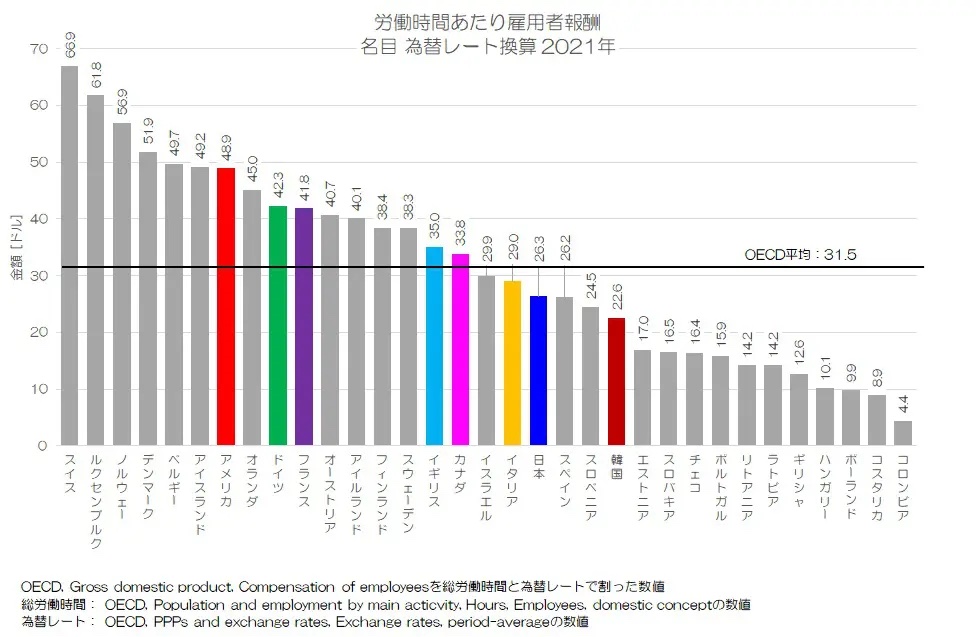

図3 労働時間あたり雇用者報酬 名目 為替レート換算 2021年

OECD統計データより

図3が2021年の比較です。

日本は26.3ドルで、1997年と比べてもそれほど変化がありません。

一方他国は上昇していて、相対的な日本の位置は大きく後退しているのがわかります。

日本はOECD33か国中19位、G7中最下位で平均値31.5ドルを大きく下回ります。

3. 購買力平価換算による推移

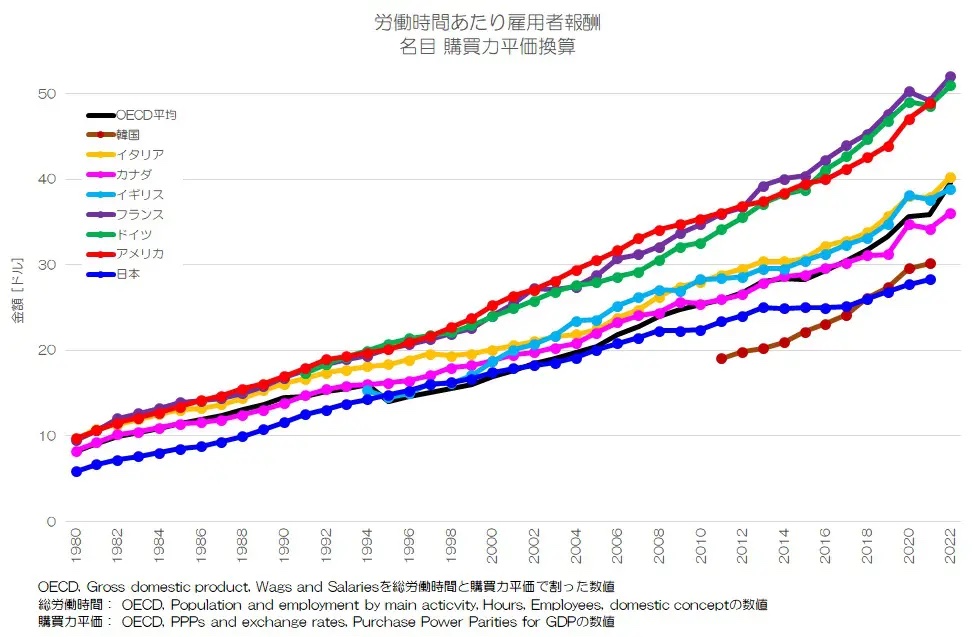

続いて、労働時間あたり雇用者報酬の購買力平価換算値についても見てみましょう。

購買力平価換算値は、新興国ほど嵩上げされて評価され、物価の高い国ほど目減りします。

その国の物価をアメリカ並みに揃えたときの、数量的な比較になります。

本来はより生活実感に近い民間最終消費支出の購買力平価で換算するべきですが、今回はわかりやすさを重視してGDPベースの購買力平価で換算しています(購買力平価の種類(GDPベース、民間最終消費支出、現実個別消費)については、今後改めて共有します)。

図4 労働時間あたり雇用者報酬 名目 購買力平価換算

OECD統計データより

図4が主要先進国の労働時間あたり雇用者報酬について、購買力平価換算の推移です。

購買力平価換算だと、日本は他の主要先進国に対してずっと低い水準が続いていたことになります。1990年代は日本の物価水準が極端に高まった時期ですので、その頃のピーク値が打ち消されたような推移になりますね。

日本は2000年代中頃まではOECD平均値と同じくらいで推移しますが、その後は成長率が低く平均値を下回り、その差は大きくなります。

近年ではG7最下位で、韓国にまで抜かれているような状況ですね。

4. 購買力平価換算による国際比較

それでは、1997年と2021年の購買力平価換算による水準も国際比較してみましょう。

まずは1997年からです。

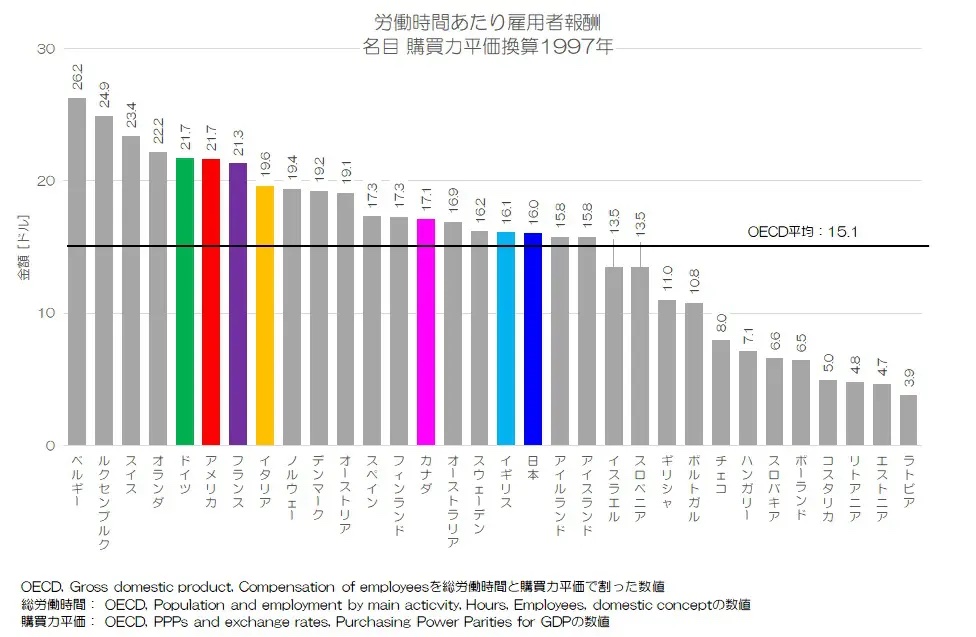

図5 労働時間あたり雇用者報酬 名目 購買力平価換算 1997年

OECD統計データより

図5が1997年の労働時間あたり雇用者報酬について、購買力平価換算値の比較です。

日本は16.0ドルで、OECD平均値を超えますが順位としては中位ですね。イギリスと同じくらいではありますが、G7中最下位となります。

購買力平価によるドル換算値は必ずしも実態を正確に表しているとは言い難いと思いますが、当時の水準としても相対的に低かったことが言えそうです。

図6 労働時間あたり雇用者報酬 名目 購買力平価換算 2021年

OECD統計データより

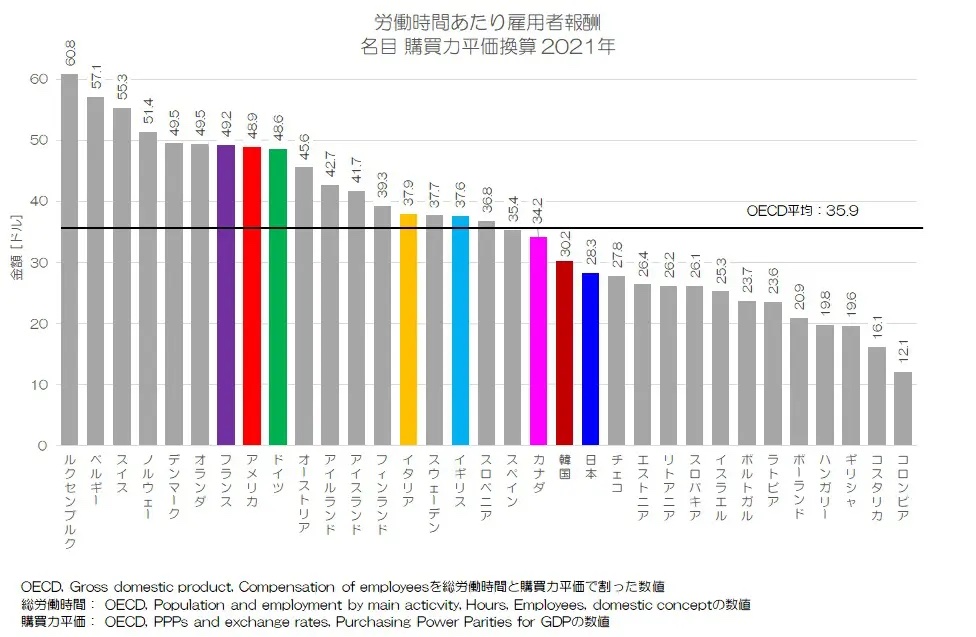

図6が2021年のグラフです。

日本は28.3ドルで、OECD33か国中21番目で、G7最下位、OECD平均値を大きく下回ります。明らかに1997年当時よりも国際的な立ち位置が低下している事がわかりますね。

フランスやドイツ、アメリカは高い順位を維持しています。

5. 日本の労働時間あたり雇用者報酬の特徴

今回は平均時給に相当する労働時間あたり雇用者報酬についての国際比較をしてみました。

労働生産性もそうですが、日本は時間あたりの指標だとかなり順位が低下する傾向にあるようですね。

他国と比べると相対的に労働時間が長く、低い生産性や時給でも長い時間働く事で年間のボリュームを賄っているような印象を受けます。

最近では先進国の平均値未満が続き、他の先進国の水準とも大きく引き離されつつあるようです。

働き方や能力というよりも、対価の付け方に課題があるように見受けられます。

皆さんはどのように考えますか?

【参考】 平均時給

今回は、次回以降ご紹介する産業別の労働時間あたり雇用者報酬を見据えて、全産業の労働時間あたり雇用者報酬を取り上げました。

賃金・俸給を総労働時間で割った労働時間あたり賃金が、本来は平均時給と呼ぶべき指標と思います。

ただし、日本は産業ごとの総労働時間が公開されていないため、平均時給に相当する指標として労働時間あたり雇用者報酬としました。

全産業の総労働時間は日本でも公開されており、平均時給を計算できますので、参考資料としてご紹介します。

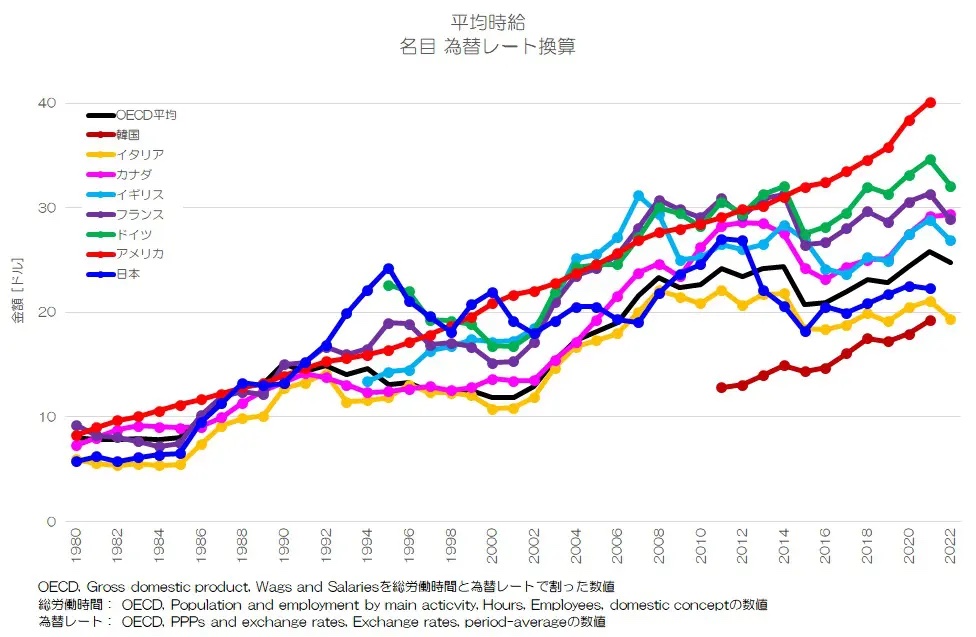

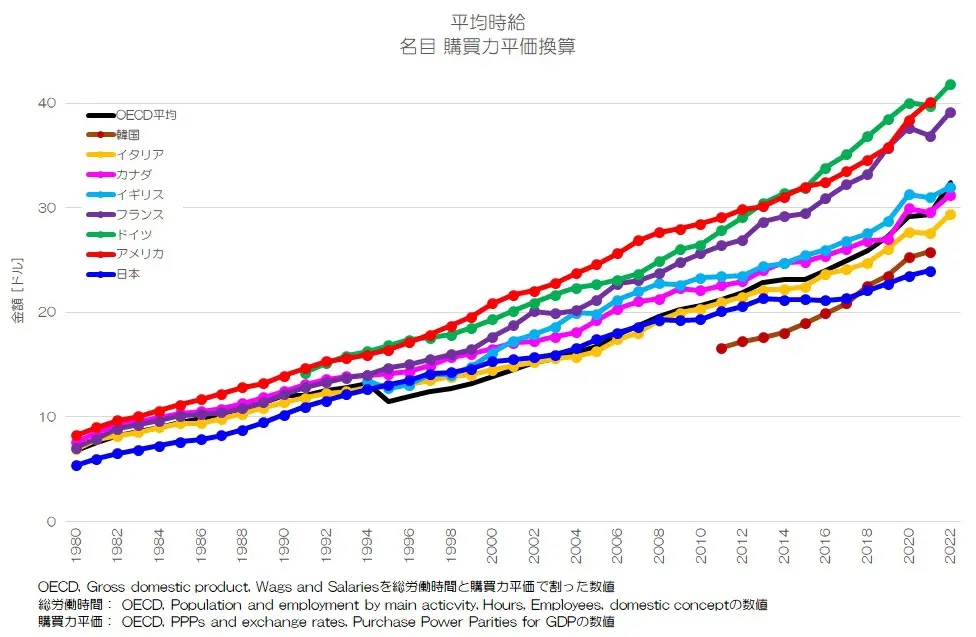

基本的には労働時間あたり雇用者報酬と同じような傾向です。

図7 平均時給 名目 為替レート換算

OECD統計データより

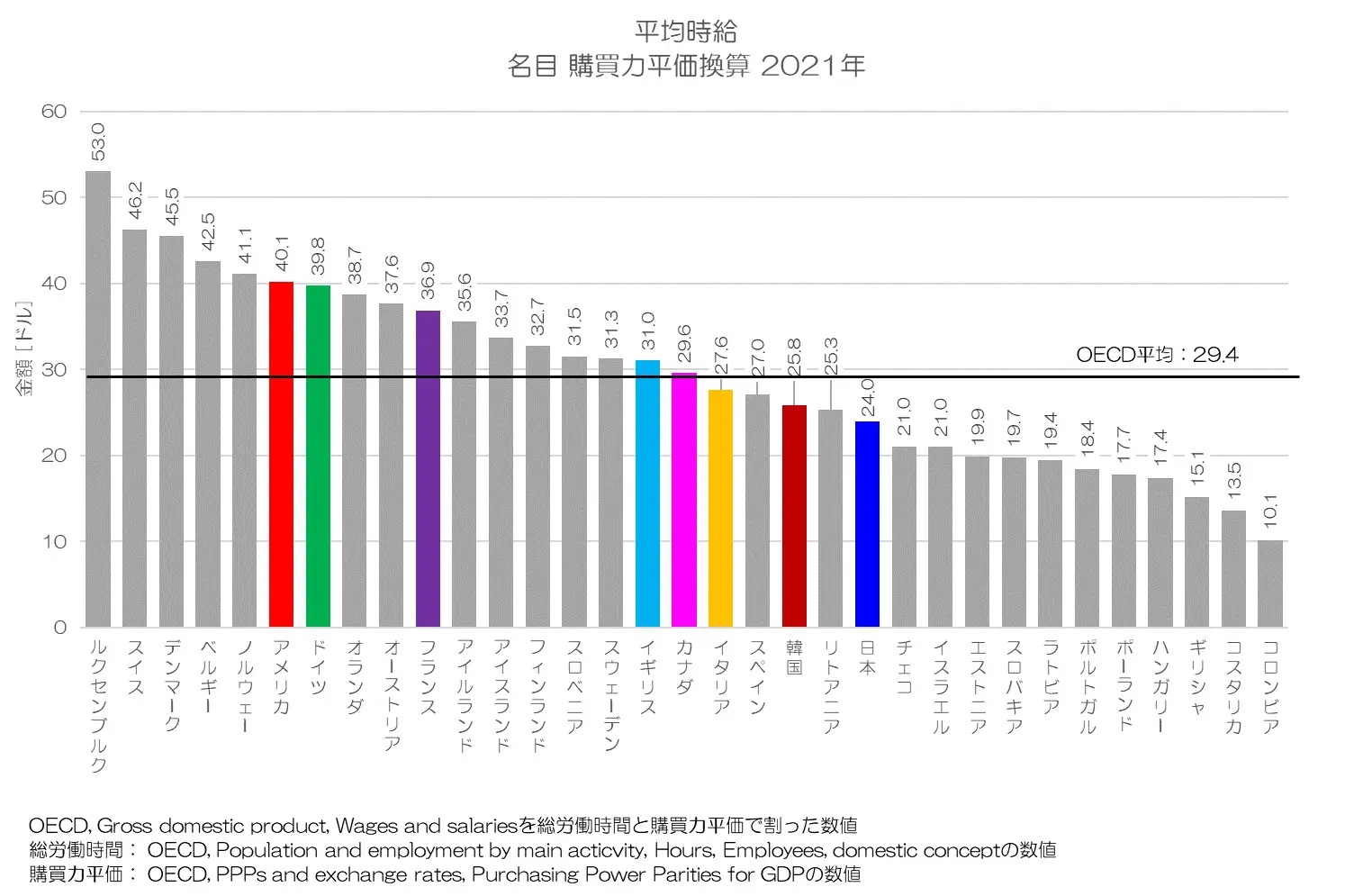

図8 平均時給 名目 購買力平価換算

OECD統計データより

図9 平均時給 名目 購買力平価換算

OECD統計データより

編集部より:この記事は株式会社小川製作所 小川製作所ブログ 2023年11月24日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「小川製作所ブログ:日本の経済統計と転換点」をご覧ください。