立民・共産連合への集中砲火

立憲民主党が政権を取った場合に共産党との閣外協力を進めると言及したことを受けて、主に与党から集中砲火を浴びている。

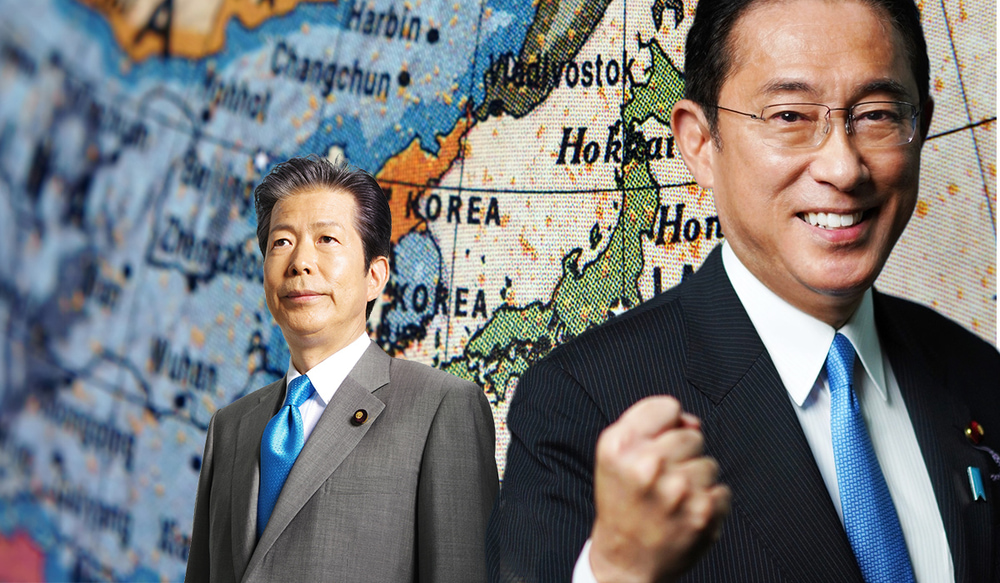

衆院選公示前の14日、自民党の甘利幹事長は共産党と組むか、否かが選挙の争点だとした。甘利氏は以下のように述べている。

われわれの自由民主主義の思想で運営される政権と、共産主義が初めて入ってくる政権とどちらを選ぶのかという政権選択だ

上記の発言は主に共産党を毛嫌いする保守層を盛り上げるための意味合いが強いが、河野氏のように共産党との連携を現実性の欠如、すなわち政権担当能力の欠落をほのめかす発言も出ている。

中国は日本の4倍ものお金を軍備拡大に毎年使っている。日本と中国が1対1で向き合うのは、なかなか厳しい。だからこそ、日米安全保障条約を基礎にした日米同盟で中国と向き合っている。ところが、共産党の選挙公約に日米安保条約の廃棄がうたわれている。日米安保を廃棄してどうやって尖閣諸島を守るのか

これに対し、共産党は甘利氏には「全くの見当違い」の発言だとして反論しており、日米安保解消などの持論は政権交代のためなら封印するとしていることから、現実路線に舵を切りつつあるように思われる。

その一方、筆者は共産党だけではなく、自民党と連立を組んでいる公明党の存在も上記の議論を機に始めるべきだと考える。なぜなら、公明党との連立は日本が直面する喫緊の課題である中国の脅威に対応する上で歯止めとなりうる可能性をはらんでいるからである。

中国との関係が根深い公明党

日本は1972年の田中角栄政権の下で中国との国交正常化を果たした。その課程で、重要な役割を担ったのが公明党である。公明党は国交が復興される以前から中国とのコンタクトを取っており、その中で手に入れた日中共同声明の草案を田中政権に渡してことが、中国との国交正常化を決定的なものにした。どうして中国が公明党を日本政府とのメッセンジャーに指定したのかは未だにはっきりしていない。

fpdres/iStock

公明党は日中国交正常化後も中国とのパイプを維持し続けてきた。2017年には公明党の山口代表が単身で中国に乗り込み、当時の安倍首相の親書を届けるというような出来事もあった。

だがしかし、太いパイプが中国との間である故なのか、中国に対して言うべきことを言えていないのではないかという批判もある。

ひとつがウイグルでの人権弾圧である。山口代表は中国の人権侵害に対する制裁措置を可能とする法整備の導入に消極的な見解を示している。実際、ウイグルでのジェノサイドは衛星写真、機密文書の流出、そして被害者の証言から現実に起こっている問題だという風に捉えられている。にもかかわらず、ウイグルでの人権侵害があたかも未検証であると表現していることから、いかに中国とのパイプでがんじがらめになっているかが読み取れる。

共産党と公明党は変わらない?

さらに、そのような中国に及び腰な公明党を尻目に、批判の度合いだけでみれば共産党の方が強く中国を非難している。

中国による覇権主義、人権侵害をどう抑えるかは今の国際社会の重大問題です。政府の基本方針を示す演説で沈黙する姿勢は卑屈としか言いようがありません。

しかしながら、共産党は同時にその人権侵害、覇権主義を制御するために適切な政策を打ち出せていないと筆者は考える。だが、それは公明党も同じである。

両党ともに、対話を通じて中国に働きかけることが事態改善の道に直結するのだと主張している。だが、言葉だけで中国が行動を改めないことは過去の事例が明らかにしている。平和的に紛争を解決しようとした国際司法裁判所の判決を「ただの紙くず」と表現して、周辺諸国を顧みずに南シナ海の軍事要塞化を進めているのがその証拠である。

そして、南シナ海を中国が私物化することが日本人の生命の問題にかかわるエネルギー安全保障に多大な影響を与えることを考えると、両党の主張は説得力に欠けるのみならず、日本を危機的状況に陥らせる可能性がある。

自公政権は批判の対象とはならないのか?

共産党の従来の主張は日本の安全保障を担保する上では現実的ではない。だからといって、共産党のみを一方的に批判するのはいかがなものか。公明党の方も、共産党のような主張を繰り返しており、実際に政権与党であることから、日本の対中政策を発展する上でバリアとなっている。

確かに公明党がタカ派路線を進む自民党の歯止めとなっているという議論もあるし、公明党が与党にいることによって自民党が国民政党として幅広い層にウィングを広げているという見方もできる。

しかし、最近の中国の現状変更への意思、それを果たす能力が完成に近づいていることを考えると、公明党のような存在が日本の外交・安保に少なからず直接的な影響を与えることに筆者は長期的に見て不安を覚える。

今回の選挙を機に自公政権という従来の枠組みが中国の脅威と対峙する上で有効的であるかどうかを考える機会があってもいいのではないだろうか。