今月刊行の『表現者クライテリオン』2025年1月号にも、連載「在野の「知」を歩く」が掲載。綿野恵太さん・勅使川原麻衣さんに続く3人目のゲストに、美術家でフェミニストの柴田英里さんをお迎えし、「「議論しないフェミニズム」はどこへ向かうのか?」を徹底検証しています。

自分の発言は批判されると「トーンポリシングガー!」、相手の発言には全部「ノーディベートダー!」で、そもそも会話が成立しない「あたおか」な大学教員のみなさんのために、すっかりフェミニストの評判が悪くなってしまったことは、本noteの読者のみなさんはよくご存じでしょう。

もちろん、SNSにゴロゴロ転がっている「ダメな例」を嗤う的な、安易な企画ではありません。フェミニズムの発展と貢献を原点からふり返りつつ、いったい何が今日の問題をもたらしたかを探る、むしろいま一番読みやすい「フェミニズム入門」にもなっていると思います。

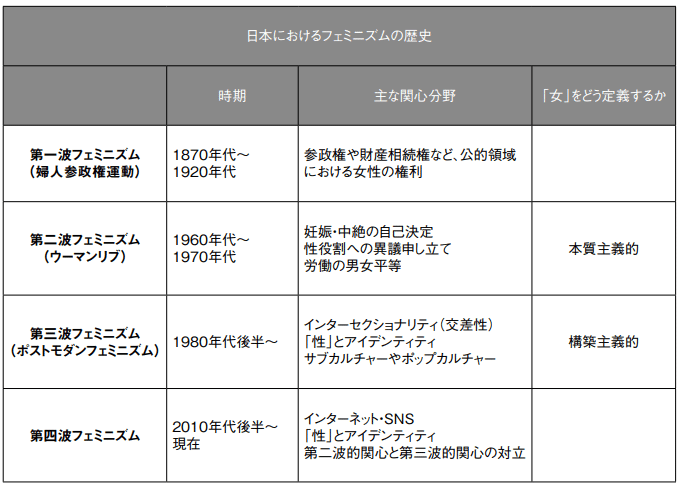

柴田さん作成の図表も

多数収録です!

実は「私はどんな攻撃をしてもいい、お前は一切言い返してくるな」な彼女たち(フェミニストには男性もいるけど)のおかげで、アメリカではかえって学問の自由が危機にさらされていることを、トランプ再選に際して柿生隠者さんの書いた記事で、興味深く読みました。

要は、大学の自治を「荘園の不輸・不入の権」と取り違えた教員たちのやらかしのせいで、「じゃあ国もお前らにカネ出すのやめるね」と言われかけてるのが、まもなく第2次トランプ政権となる米国の現状なんですな。

そうしたカン違い学者を批判する本として、『テニュアを持った過激派: いかに政治が高等教育を腐敗させたか』(1990年)みたいな本が、アメリカではトランプ現象のだいぶ前から出ていたようですが、文中に張られてたリンク先のブログに、懐かしい名前を見つけました。

タイトルはカミール・パーリアが『セックス、アート、アメリカンカルチャー』(野中邦子 訳、河出書房新社)の中で言及していた、ロジャー・キンボール/Roger Kimball の著書より。大学に巣食う、高給取りで安定した地位を得ている左翼学者を批判したものだ。

強調は引用者

カミール・パーリア! ちょうど仕事で、森まゆみさんの書評集『深夜快読』(1998年)にあたったら、まさしく『セックス、アート、……』も採り上げられていました。原著は1992年、邦訳95年。

パーリア自身は大学でも教えたわけですが、在野のフェミニスト歴史家でもある森さんの紹介によれば、こんな感じの人で――。

いわく、「近ごろのフェミニストはすっかり保守主義に毒され、ヒステリックなモラリズムとお上品ぶったポーズへと逆行している」。

(中 略)

いわく、「リベラルと保守派という二項対立はもはや成り立たない。リベラルを批判すると保守派のレッテルを貼られるが、一番保守的なのはかつてのリベラルではないか」。パーリアは自由意思尊重派である。中絶、男色、ポルノ、ドラッグの使用、自殺、すべて個人の自由意思にまかされるべきだという。

大学人批判も厳しい。いわく、わが世代〔47年生なので、日本でいう団塊の世代〕のユニークで大胆な人々は大学院に進まず「その結果、わが国の一流大学には、いまや立身出世に汲々となる凡庸な50年代タイプが群れをなしている」。教条的マルクス主義者はアメリカで一番のスノッブで、フェミニストの旦那はおおむねへなちょこ本の虫だとバッサリ。うーむ、ここまでいっていいのか。

『深夜快読』97-98頁

算用数字に改定

まさに、「ここまでいっていいのか」。まだまだ私の(たとえば)歴史学者批判は手ぬるかったなぁと、本場のフェミニズムに触れて再認識しましたが、この箇所だけでもすでに、大学教員の「頭をおかしくする」しくみの根本が描かれています。

「大学に属している」ことを根拠に、自分の発言には価値があるんだゾと主張する時点で、その人は公認された既存の権威に乗っかっているのだから、最も通俗的な意味で「保守的」なんですよね。最近は「SNSでこんなにフォローされてる」ことも理由に挙げるタイプが増えましたが、それは体制順応に大勢順応が加わっただけですから、ますます保守的。

そうした場合に大事なのは、自分の中にもそうした「保守性への依存」があるんだな、と自覚して物を言うことです。ところがフェミニズムに限らず、社会の現状に対して「革新的な立場」を自分の売りにしていると、なかなかそれができない。

で、ここまで大胆なことを言ってる私が「悪しき保守性に染まっているはずがないでしょ!」とPRするために、常識も良識も無視、議論のマナーとかシラネ、な態度になってゆく。心底では臆病な人ほど、イキってチキンランから降りられなくなっちゃうのと、ちょうど同じなんですな。

ふだんは散々他人を攻撃し、「こんなに私は強い!」とアピールして支持を得ているのに、なにかあると都合よく「私は弱者、被害者」とキャラクターを180度反転させる人が多いのも、同じ理由で説明がつきますよね。つまり、自分の姿に向きあわないためのパフォーマンスが常態化してるから、やってることが一貫せずイミフになる。

哲学っぽく言えば、その人の実存自体が「ポストモダン化している」ことになるのかもですが、そんな迷惑な意味でだけポストモダンな大学は、そもそも私たちの社会に要りません(笑)。

本人にとっては「虫のいい変幻自在さ」を誇り、実際には「既存の権威による承認」に依存するのが大学の先生だけなら、笑って見ていてもよかったのですが、そうした人の煽る風潮が広がり、そこで止まれなくなってしまったのが、先日も採り上げたトランスジェンダリズムの問題でした。

僕は「性差を越境すること」で、既存の規範を撹乱したいとする欲求はアリだと思うんです。祝祭の日だけ男女が逆になる、みたいな慣行は世界各地にあるし、アートや音楽で実践する例も昔から珍しくありません。

しかし、それは「男・女なんて区分は超えてやるぜ!」とする態度だからこそ、秩序を相対化する力を持っているわけで。本人が「私は『100%の女性』なんです。だから男子とは区別された女子大に、女性だと公認してほしい」と制度化を求めてしまっては、抵抗の形としてダメなのではないですか。

対談145頁(與那覇発言)

権威に阿らない掲載誌の個性を活かし、問題を根底まで掘り下げる対談になったと思っております! 多くの方が手に取ってくだされば幸甚です。

参考記事: 1つめは柴田英里さんのnoteより

(ヘッダーは、松岡正剛の千夜千冊にお借りしました。松岡氏も1944年生でパーリアに近い世代。今夏に亡くなられましたね…)

編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2024年12月17日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください