不毛な喧騒の『犯人』が見つかる

兵庫県百条委員会で指針検討会座長の髙巖特任教授への質問

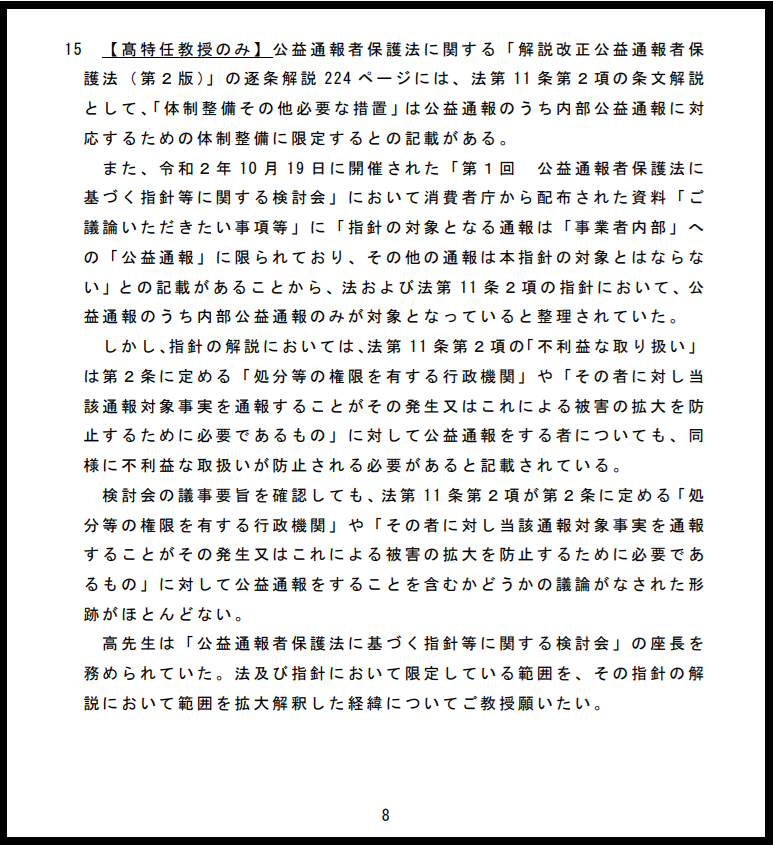

1月27日付の兵庫県議会文書問題調査特別委員会(百条委員会)の資料がUPされ、その中に【公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会 | 消費者庁】の座長だった髙巖(現:明治大学経営学部特任教授)への個別の質問とその回答があります。

指針検討会の当初の議論では、「指針の対象となる通報は「事業者内部」への公益通報に限られており、その他の通報は本指針の対象とならない」と書いていたにもかかわらず、法及び指針において限定している範囲をその「指針の解説」において拡大解釈した経緯・理由を問うものです。

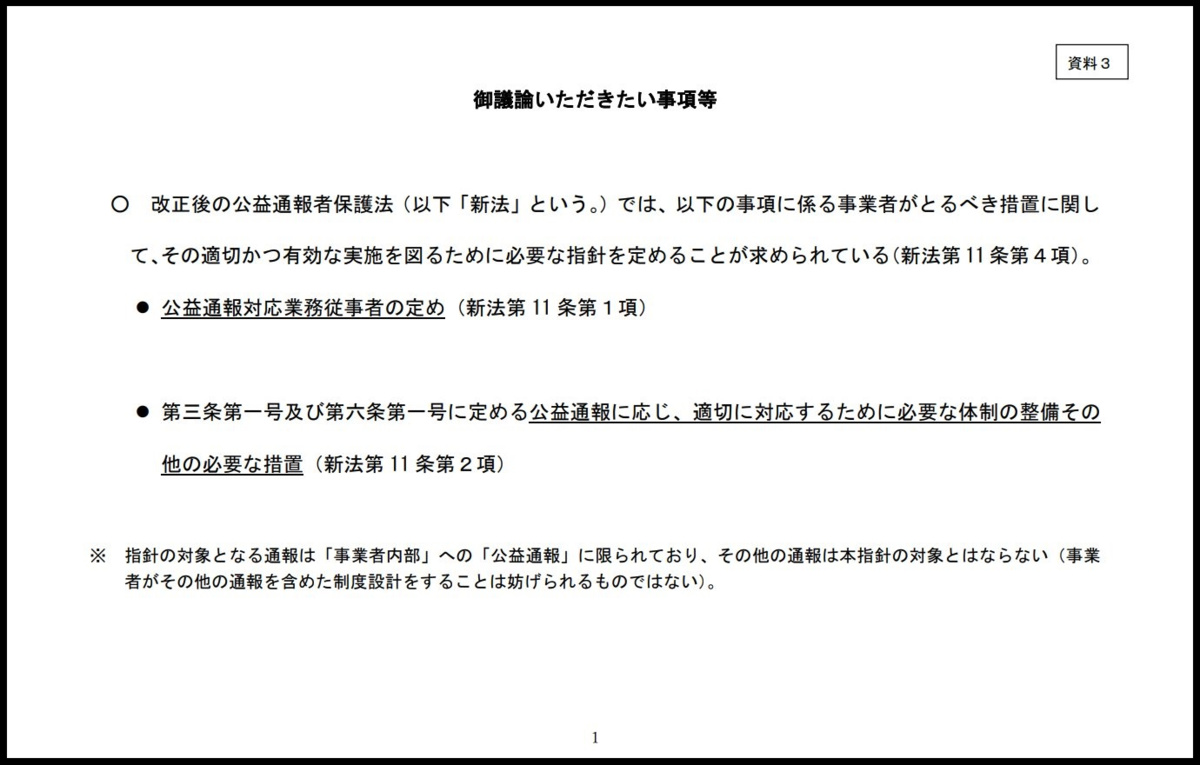

第3回までの資料には、この※欄にあるような記述がありました。

この事は私が昨年9月に指摘しています。

髙巖『説明が冗長になるから』⇒拡大解釈した理由になっていない

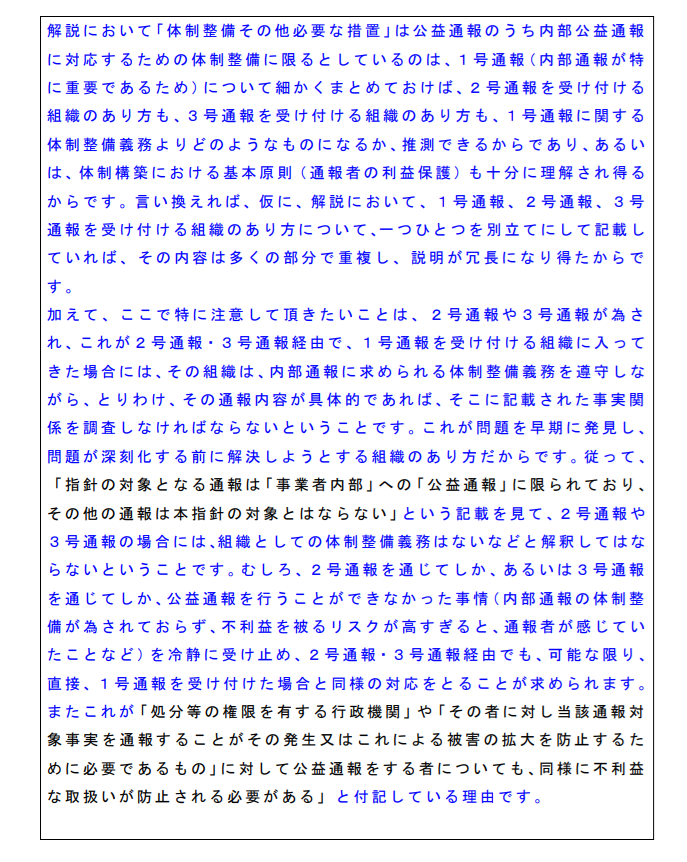

髙巖氏の回答は上掲画像の通りですが、要約すれば『1号通報に関していたことが2号・3号通報についても参照できる。説明が冗長になるから省いた』というものです。

この回答は、法及び指針において限定している範囲をその「指針の解説」において拡大解釈した経緯・理由について、まったく答えていません。

それに、この回答は消費者庁の回答とズレています。

消費者庁の見解は、公益通報者保護法11条2項(指針について書いている条文)の対象は、内部通報に限らない、というものだからです。

「指針の解説」のレベルで拡大解釈をしたのではなく、最初から法令上の文言の記述により、義務の内容には外部通報が行われた例における事業者側の義務も含まれている、という見解でした。しかも、「体制整備義務」とは別の「その他の措置」として外部通報時の探索禁止義務等について整理しています。

他方で、髙巖氏は、「体制整備義務」としか書いてません。

この消費者庁の見解には重大な陥穽があるということは以下で詳細に書いています。

髙巖『2号3号通報経由で事業者に入って来た場合』⇒元県民局長事案は非該当

そのほか、髙巖氏は『2号3号通報経由で事業者に入って来た場合』には、体制整備義務があると回答文で主張しています。

が、兵庫県の事案は、そんなものではありません。

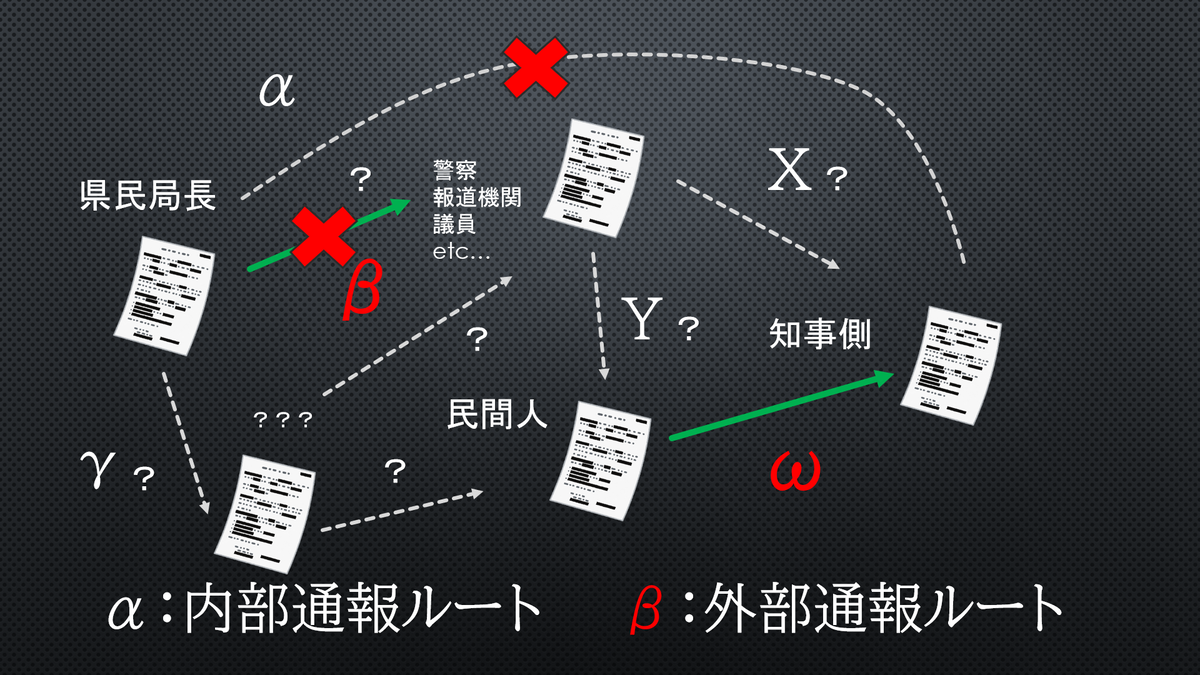

上掲図のように、3月12日付文書が知事側に文書が「もたらされた」のは、民間人を通じてでした。(4月に内部公益通報されたものとは異なる)

次に、兵庫県警によると、当該文書は郵送で文書が届いた(匿名)ということですが、県警はこれを公益通報としては扱わず、単なる情報提供として扱ったにすぎません。つまりは「文書の内容」が「通報」要件を充たさないということです。

もっと言えば、「県民局長から郵送されて県警に届いたのか?」という、「物理的な通報行為」の存在も、今となっては証明することができません。公用PC内の元県民局長作成と思われるデータに郵送先一覧があったという情報もありますが、実際に郵送をした人物が同一と言える保証はありません。

そして、髙巖氏の回答には、彼の立場や態度についての致命的なものがありました。

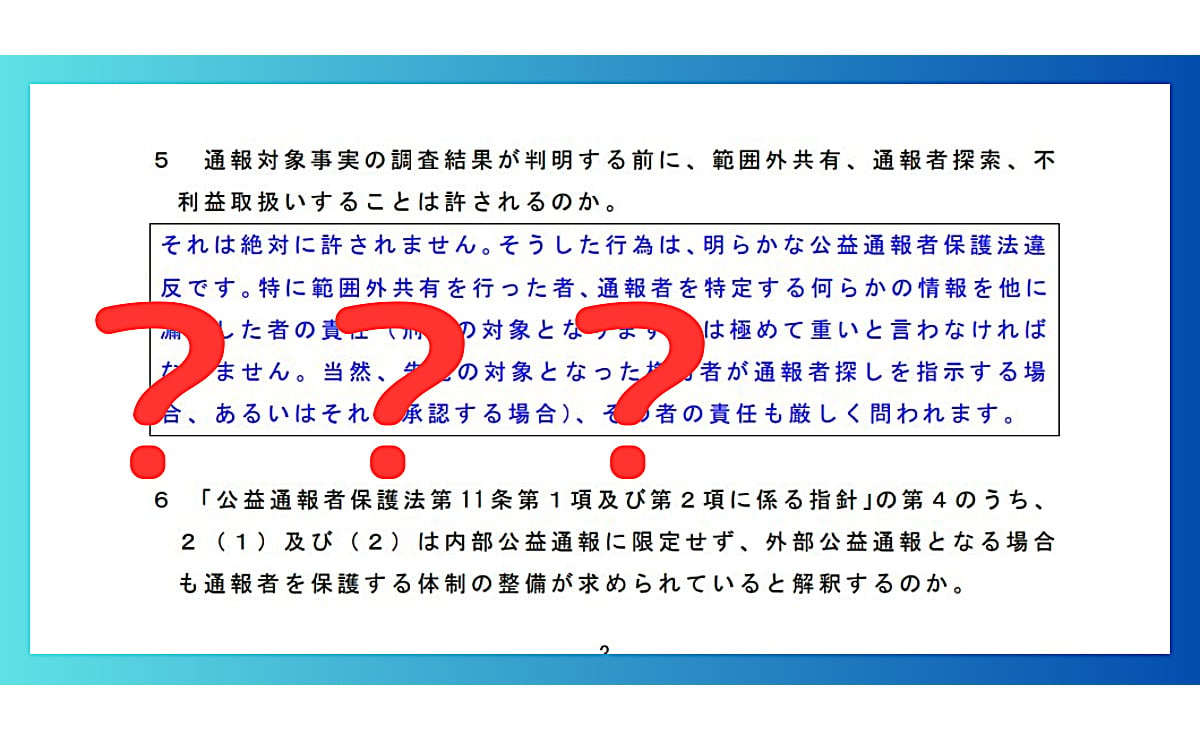

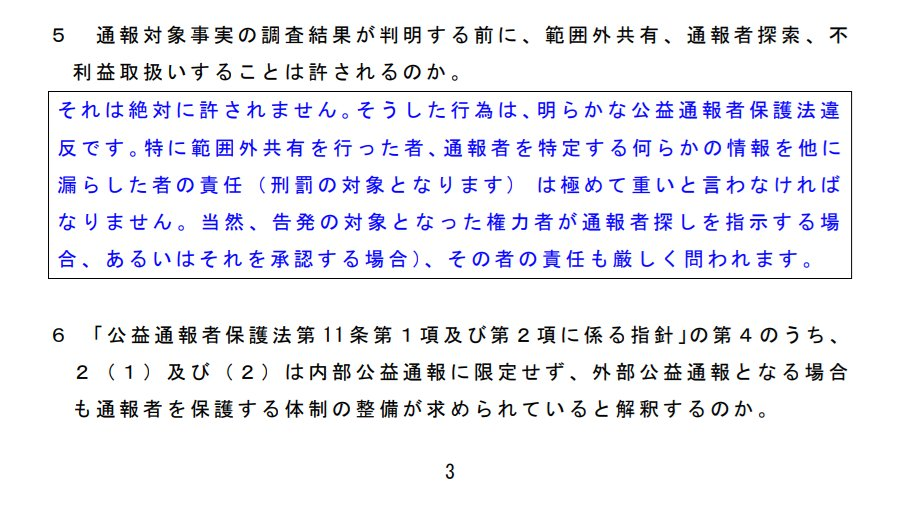

髙巖『通報者探索は絶対に許されない』⇒指針に探索が必要な場合の例外が記述

髙巖氏は『通報者探索は絶対に許されない』と回答しました。

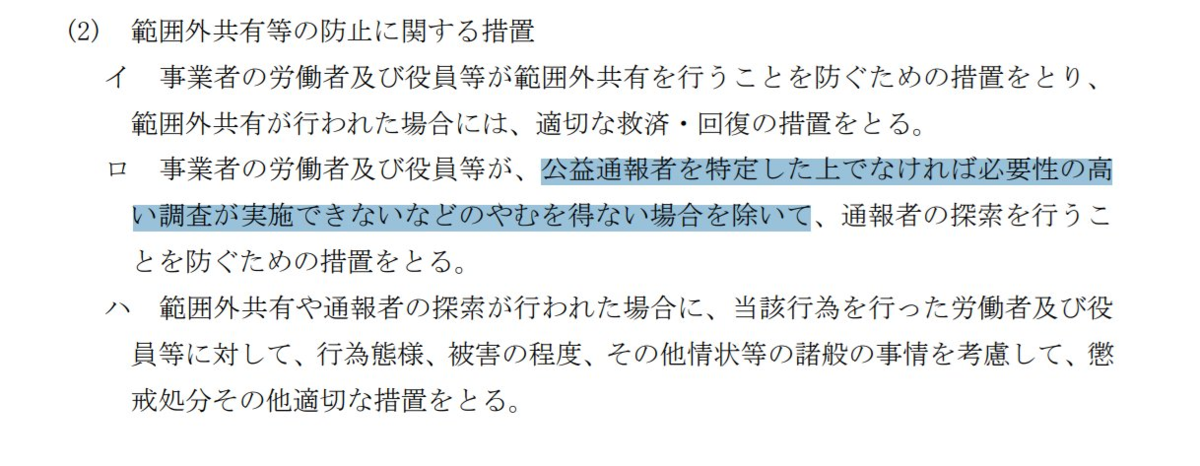

しかし、指針には探索が必要な例外が記述されています。

事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる

髙巖氏の回答は、これに明確に反しています。

他にも、髙巖氏の回答は3月12日付文書について「内容がここまで具体的であれば」などと評価しています。日付や行為主体が書かれていないあの内容で「具体的」などと評することはできません。法的な文書を見たことがないのでしょうか?

まとめ:百条委員会の質問により『通報者探索の喧騒』の犯人が見つかった

兵庫県議会の百条委員会はよくやったと思います。「通報者探索」に関する不毛な喧噪の『犯人』が一人、見つかったということになります。

もっとも、この通報者探索の禁止原則は、あくまでも「公益通報」が存在した場合の話です。3月12日付文書では問題になりません。本件の巷の言論空間は『斎藤元彦知事が探索禁止に反する違法な行為をした』という偽の論点にミスディレクションされていますが、それは本件の重要論点ではありません。

消費者庁所管の法律ということは、一般国民の多くが参照するということ。

ですから、逐条解説などがHP上で詳細に公開されています。

そのような法令の規定について、一部の者たちによる法解釈・複雑な解釈をしないと理解できないものであるというのは、甚だ不適切でしょう。単に省庁の見解を引っ張って終わるのは意味が無い。

仮に消費者庁の法解釈が正しいということでも、このような問題提起が可能。

この法11条2項とその法定指針に関する議論は、その方向ですることに意義がある。

編集部より:この記事は、Nathan(ねーさん)氏のブログ「事実を整える」 2025年2月11日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「事実を整える」をご覧ください。