イギリスで産業革命が起こったのは、民主主義によって財産権が保証され、国家の経済活動への介入が少なく、生産活動が旺盛だったからだ。スペイン・フランスなどの専制君主は重税を課して財産権を侵害したため、経済活動が停滞した――と経済学者は教えているが、これはアダム・スミス以来のお伽話である。

実際にはイギリスの税率はフランスの2倍以上で、それを主に負担していたのは選挙権のない労働者だった。フランスでは国王の権力が弱かったため、灌漑や道路などの建設ができず、領邦が分立して戦争が続いた。これに対してイギリスでは、名誉革命で統一国家ができ、強制収用によって産業インフラの建設が進められた。つまり産業革命を生んだのは「見えざる手」ではなく、国家の暴力だったのだ。

ニュートンなどの「科学革命」も産業革命とは無関係だった。初期の紡績機械や自動織機を生んだのはニュートン力学ではなく、労働者を節約する圧力だった。産業革命をもたらしたインセンティブは、ロンドンやアムステルダムに集まった労働者の高賃金だったのだ。これを可能にしたのは都市化による旺盛な消費だった、と著者はいう。

これに対してアジアでは余剰人口が多く賃金が低かったため、労働集約的な勤勉革命が起こった。労働者ひとりあたりの資本が少ないため付加価値が小さく、このため賃金が安いので資本集約的な技術進歩が起こらない・・・という「貧困の罠」に陥ってしまう。これを打ち破るためには、国家が資本集約的なインフラ投資を行なうビッグプッシュが必要で、それに成功した国だけが西洋と同様の経済発展を遂げた。

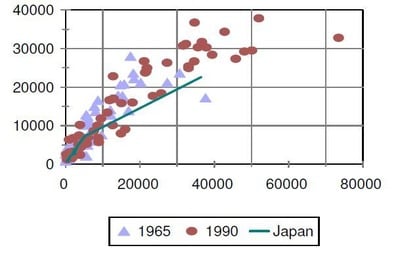

上の図は労働者ひとりあたり資本(ドル)を横軸に、一人あたりGDP(ドル)を縦軸にとって1960年と90年の各国のデータをプロットしたものだが、教科書的な新古典派成長理論のような資本集約度と所得のきれいな相関がみられる。日本はこの図の途上国の位置(左下)から急速に成長して先進国の位置(右上)に到達した。この最大の要因は、明治期に行なわれた「富国強兵」の政策と、戦後の通産省による産業政策である。

経済学者はこうした政府の役割を否定するが、それは21世紀には正しくても過去にはそうではなかった。西欧以外の文明圏で「離陸」に成功したケースは、例外なく政府のビッグプッシュという「見える手」によるもので、社会主義国の初期の成功もこれで説明できる。これは複数均衡のうち、貧困の罠という「悪い均衡」から資本蓄積という「よい均衡」に移行したからだ。

ただビッグプッシュのあとの高度成長をもたらしたのは、市場経済による生産性の向上と旺盛な投資意欲だった。その主要な源泉は、欧米の先進国の技術をまねる一方で低賃金と為替レートの優位性で輸出を拡大することで、こうした鞘取りによる成長の余地は80年代までにほぼなくなった。今の日本の一人当たりGDPは先進国の平均程度で、これ以上成長する余地は小さい。

豊かな国と貧しい国をわける3つの要因は、教育、資本、生産性である。このうち日本では資本蓄積は飽和しているので、改善の余地があるのは労働生産性と教育だ。人材を流動化して非生産的な産業に貼りついている労働者を新しい産業に動かし、英語のしゃべれない教師が教えている英語教育やレジャーランドになっている大学を改革することが、成長を維持する道だろう。