秋田大学のユニークな医学部教育から衝撃を受ける機会があった。医学部1年生に対して、初期鑑別診断を踏まえた、客観的臨床能力試験(厳密には試験をしているわけではなくて、同様の訓練)通称オスキー(OSCE: Objective Structured Clinical Examination)を実施しているのである。

オスキーは、医学部5年生が病院実習に出るために、その前に受ける臨床訓練の一環として実施されるもので、通常、医学部4年生が受ける試験である。そのトレーニングも通常、4年生の間に行われ、早くても3年生時点からとなる。それを1年前に高校生であった医学部1年生から継続的に学習させていくのだ。

一体、この背景には何があるのだろうか。本コラムでは、現場で直接的に見た、医学部1年生のオスキー・トレーニングの実態を紹介しながら、その背景を整理しよう。

◆深刻な東北地方の医師不足

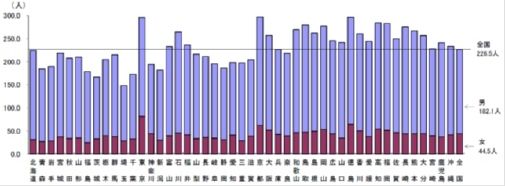

その背後には、深刻な地方の医師不足がある。医師・歯科医師・薬剤師調査によると、平成24年12月31日時点で、日本の人口10万人当たりの医療施設従事医師数は226.5人である。他方、秋田県は207.5人となっている。

図1.都道府県別の人口10万人当たりの医療施設従事医師数

資料:平成24年、医師・歯科医師・薬剤師調査の概況、厚生労働省(平成25年12月17日、大臣官房統計情報部、人口動態・保健社会統計課保健統計室)

図1は、都道府県別の人口10万人当たりの医療施設従事医師数を示している。これを見ると、東北地方の近隣の県でも全国平均下回っており、近隣の県から医師の供給を受けるという対策も考えにくい状況となっている。東北地方全体で深刻な医師不足があると言ってよい。

医師不足問題は、地域間、診療科間、病院・診療所間の医師偏在を原因として起きているとも言われる。たしかに秋田県内でも地域間偏在の問題はあるだろうが、深刻な医師不足の問題があると言う方が良さそうである。

たとえば、秋田県内では皮膚科の常勤病院勤務医師は不足していると各方面から言われている。都心部であれば、皮膚科の医師が不足しているというような話はまず聞かない話である。

すでに日本は人口減少が始まっており、地方の著しい人口減少も予測されている。そうなると、地方では医療機関の集約化が必要になるが、人口の大きさだけではなく、医療機関がカバーする面積あるいは交通アクセシビリティ考慮した医療圏の大きさも問題となる。

そうなれば、人口減少しても、医師不足問題は解消しないだろう。人口減少がカバー範囲を広げ、医師不足問題をより深刻にする可能性もある。一定の人口規模がないところに医療機関を構えることは困難だからである。

◆即戦力医師を地方に残せ!

このような秋田県を取り巻く医師不足問題を背景として、秋田大学医学部は2つの対策をおこなっている。1つは地域枠の医学部生であり、もう1つは即戦力医師の養成である。この2つの対策はセットで大きな意味になっている。医学部1年生からのオスキーは後者の対策の一環である。

医学部を卒業して医師免許を取得すると、2年間の医師臨床研修がある。この初期研修医の段階から総合的な診療能力を持った即戦力医師としての活躍を期待して、秋田大学では医学部1年目から臨床医師になるための実践的トレーニングを課して鍛えているというわけである。

医学部1年生からオスキーをやらせるしかけを作ったのは、長谷川仁志氏(秋田大学大学院医学研究科,医学教育学講座教授)である。長谷川氏によれば、十分な医師を世に送り出し、地方の医師不足を解消するためには、中長期的な視野が必要不可欠であるという。

医療知識・技術や情報技術の急激な進歩と相まって、医師として必要な知識が急速に増大しているため、医学部6年間をまるごと使って全ての医師に必要な総合的な診療能力をきちんと養成するということが、社会的に必要だという認識も背後にある。

◆医学生の学習モチベーション

6年間トータルの徹底的な教育プログラムの詳細は他でチェックしてもらうとして、ここでは、本コラムの冒頭で書いたオスキーについて記しておきたい。医学部1年生が学ぶオスキーは日本語で行うものと英語で行うものの2つがあり、私が見たのは英語によるものであった。

仮想的なトレーニングとはいえ、言うまでもなく、可能な限り現実の診療現場を再現した状態で行われている。模擬患者役を引き受けるのは、英語ネイティブの外国人である。加えて、模擬患者としての経験を積んでいるベテランを起用している。

模擬患者側はオスキー実施前に、その日の学習の狙いを確認し、事前に内容を定めるのはもちろんだが、どの程度、模擬患者の個性を出したり、患者の機嫌を変動させたりといった突発的な事態を許容するのかもディスカッションしている。あくまでもリアリティを追求しているのである。

ブザーが鳴ると、医学部生は医師として部屋に入り、待っている患者を呼ぶ。自己紹介をした後、早速、鑑別診断のための質問を開始する。患者の回答を聞き、必要な情報をカルテに記入していく。観察していると、実にリアルである。

一通りの診療が終わると、模擬患者が直接的に医学部生にフィードバックする。フィードバックも英語で行われる。終了の合図が出ると、医学部生は隣の部屋に移り、そこで、記入したカルテを提出し、オスキーに関するアンケートと自己反省を書き提出する。

観察していて、まず驚いたのは、英語での診察であるにもかかわらず、英会話のレベルはかなり高いということだ。加えて、模擬患者の態度が友好的でなくても、堂々と対応している医学生が多かった。彼らは英語に汲々とするのではなく、あくまでも正しく初期鑑別診断を行うことに集中しているように見えた。

オスキー終了直後、何人かの医学生に感想を尋ねると、「英語での診察はもちろん大変であるが、患者と信頼関係を築き、必要な情報を効率的・効果的に取り、初期鑑別診断をつけることは実に難しい」というようなことだった。

また、本や講義で学んだ知識をどこでどのように使うのかということが学べるということに加えて、オスキーの体験から何を学ばなければならないかを逆に考えるようになったとも言う。さらに、知識を学んでいるときに、どこでその知識を活用するかを意識的に考えるようになったとも言う。

オスキー実施の様子は全て録画されている。事後、教授と一緒に学生グループでチェックし、反省・改善のためのディスカッションが行われる。当事者の医学部生にとっては厳しい時間だろうが、これだけのことをやっていて、勉強にならないわけがない。

医学部1年生からオスキーを実施することによって、臨床医師が備えているべき総合的な診療能力獲得のための学習に対するモチベーションを6年間通じて生み出すことにつながっていると言えるだろう。

◆おわりに

医学部1年生のオスキーを観察していると、彼らの目が輝いていることに気がついた。筆者も大学教育に従事しており、これだけの刺激を1年生から与えられるのかと、非常に大きな刺激を受けた。

長谷川氏によると、英語でオスキーをやる理由は英語のためでも外国人患者に対応する能力をつけるためでもないという。より困難な状況を与えることによって、より高い対応力・鑑別診断能力を身につけさせるためであるという。あるいは、そのモチベーションを与えるためだというのだ。

長谷川氏に「こうやって鍛えた学生が、その実力を背景に自由に勤務地を選択できるがゆえに、秋田県から去ることになってもよいのか?」というような質問をした。その答えは「それでもかまわない。十分高い総合的な診療能力を備えた医師が生まれるならば、それは日本のためになる。もちろん、願わくは何人かは秋田県に残ってもらいたい。」であった。

長谷川氏は最後に「日本のためになることを一緒にがんばりましょう。」と言った。これぐらいの気概がなければ、中長期的な視点から抜本的な改革・変化を起こすことはできないのかもしれない。

(※本コラムの文責は筆者にあります。)

森 宏一郎

滋賀大学国際センター 准教授

編集部より:この記事は「先見創意の会」2015年2月10日のブログより転載させていただきました。快く転載を許可してくださった先見創意の会様に感謝いたします。オリジナル原稿を読みたい方は先見創意の会コラムをご覧ください。