>>第1回「日本で最もアメリカ大統領選に近い選挙」はこちら

>>第2回「都知事選が狂った“元凶”は小沢一郎だ」はこちら

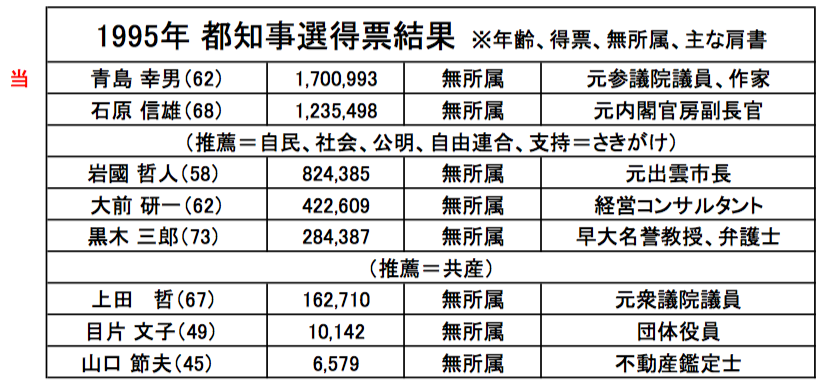

「ポスト舛添」で数々の名前が上がるが、取りざたされるのはテレビでの露出が多い著名人ばかり。先日のAbema TVで、みのもんたが「出馬するなら参院選ではなく都知事選」と発言。さすがにジョークだろうが、微妙に笑えないのは、都知事選当選にはテレビでの知名度ありきが実態になっているからだ。歴史を振り返れば、第2回で取り上げたように1991年の選挙でショーアップ化。そして、95年の選挙でタレント出身の青島幸男が、自社さ連立与党などが擁立した元官僚の石原信雄らを破って大勝を収めたことで、都知事選の「テレビ選挙化」は頂点に達した。

東京以外の地域でも関心を集めたメディアパワー

テレビの選挙への影響力については、さまざまな研究や効果仮説が提示されているが、ここで興味深いのが朝日新聞の調査結果だ。55年体制崩壊で当時、急増中だった無党派層の動向を探るため、企業のマーケティング調査で「全国平均値に最も近い」ことで知られる静岡市を対象に、政治世論の定点観測を実施。企業の「静岡方式」をいち早く導入したあたりは、朝日の新聞業界随一とされる世論調査のセンスを感じる。

静岡は選挙区外ではあるが、メディアと都知事選の影響を探る調査も実施。同時期の静岡県議選と都知事選のどちらに関心があるかを尋ねたところ、「都知事選」と答えた人が41%。「県議選」が49%で、地元の選挙並みに注目されていたことがわかる。さらに「都知事選」の方に関心のある人にその理由を尋ねると、6割近くが「マスコミでよく見聞きするから」と回答。当時、都知事選の報道が盛んだった影響がうかがえる。

青島はテレビ草創期からタレントとして活躍し、1981年に直木賞を受賞。ドラマ「意地悪ばあさん」で主演を演じるなど、老若男女を問わず知名度が高かったが(筆者も見ていた=動画は主題歌=)、もちろん、それだけが勝因ではない。

それ以上に大きかったのは当時の既存政治家に対する有権者の怒りだ。リクルート事件で政治不信が頂点に達し、自民党が一時下野。トランプ旋風が吹き荒れるいまの米国のように、「時代」が政治に変化を求めていた。朝日の静岡調査では、93年の総選挙前に二大政党の自民、社会を支持していた層の半数以上が流動化。無党派層が2年で倍増しており、青島を都知事の座に押し上げたのだ。

選挙運動は政見放送のみ。いまも異色な青島スタイル

それにしても、青島の選挙スタイルは現在の基準でも異色中の異色だ。初めて出馬した1968年の参院選全国区の時から「全国をまわりきれない」と割り切り、お金もかけないように、選挙カーや街頭演説といった「地上戦」は一切やらなかった。選挙中に海外旅行に行ったことすらある。ポスター張りも2度目の選挙からやらなかったが、さすがに都知事選は、長男から「やる気がないと思われちゃうよ」と忠告され、ポスターを制作(それでも告示に間に合わず)。事務所のメンバーは大政党とは比較にならず、青島を入れてわずか8人。当初はポスターの貼り方すら知らず、次第に増えていったボランティアの手を借りて、都内1万3,000か所の掲示板のうち、8,000近くを回るのがやっとだったという。

一方で、テレビの政見放送は注力した。植木等の「スーダラ節」などの作詞を手がけた作家らしく、時には歌も交えるなど、庶民的な語り口でユニークなパフォーマンスでアピールした=動画は2004年の参院選出馬時=。

もう若い世代は知る由もないが、そもそも、テレビの政見放送の“生みの親”が青島。参院選初当選直後、当時総理の佐藤栄作に提案して導入された。知名度とメディアパワーを掛け合わせた「空中戦」を究極化するという戦術的な理由もあるが、彼なりにテレビの政見放送導入にこだわった理由として、有権者との距離を縮め、選挙をクリーンにすることを挙げている。

「(佐藤)総理が、私は二十何日間に五千キロ走って五十万人の方々に親しくお目にかかってお話をしたと、大変自慢げにおっしゃるわけですよ。それはテレビの視聴率から言えばコンマ以下の存在。だから、政見放送もラジオだけじゃなしに、テレビを通じて行われるようにしたらいかがでしょうかということを、提案しました」(1975年3月13日・参院予算委議事録より抜粋)」

「お金がなければ当選できないという現状は、どうしても変えていかなければならない。タレント議員だなんだって言われても、若い人にお金をかけなくても政治を変えられるというところを見せたかったんだ」(出典『青島幸男とたった七人の挑戦』=徳間書店、1995年)

大前研一が分析した青島流選挙の真実

青島の勝因については、当時のメディアでも散々論評されたが、独自の選挙スタイルについて、ともに無党派を代表する候補として戦った大前研一(写真は公式サイト)の分析が実に興味深い。大前は都知事選、参院選と政界進出を果たせなかった敗因の分析をまとめた「敗戦記」をのちに出版。その中で、公職選挙法や選挙報道など日本の選挙システムを取り巻く問題を鋭く指摘しているが、青島スタイルの選挙戦については、そうした状況を「逆手にとった」というのだ。

青島の勝因については、当時のメディアでも散々論評されたが、独自の選挙スタイルについて、ともに無党派を代表する候補として戦った大前研一(写真は公式サイト)の分析が実に興味深い。大前は都知事選、参院選と政界進出を果たせなかった敗因の分析をまとめた「敗戦記」をのちに出版。その中で、公職選挙法や選挙報道など日本の選挙システムを取り巻く問題を鋭く指摘しているが、青島スタイルの選挙戦については、そうした状況を「逆手にとった」というのだ。

その典型的な事例として、大前が引用するのが、選挙後の週刊誌に載った青島のインタビュー談話だ。

「(私サイドから)夕刊紙やスポーツ紙に積極的にアプローチしたことも、得票アップにつながったかもしれない」(週刊ポスト95年4月28日号)。

都知事選のように17日間の選挙戦で都内全域を回れない以上、メディアを通じて広く知られるかどうかはポイントになる。しかし大前も著書で指摘しているが、都庁記者クラブに加盟しているテレビや一般紙は、選挙戦に入ると、候補者間の露出を平等にする(特に放送法で厳格な中立性を要求されるテレビは徹底している)。海外の選挙のように、有権者やメディアを前に候補者間の激しい討論会も行われることもないので、日本の選挙では、顔と名前、そして政策は、現実味があるかどうか十分に吟味されず、“言いっ放し”になる一因だ(公選法の演説会規制も元凶だ)。

だが、大前が「盲点」と指摘したのが、スポーツ紙やタブロイド紙への積極的なリレーションだ。こうしたメディアは記者クラブに加盟しておらず、露出の平等を気にせず、話題性のある候補者を優先的に取り上げる。当時は無かったが、今の時代ならばネットメディアもこれに入る。“ゲリラ”的なメディア戦術だが、もともと芸能界出身の青島は、どの候補者よりもスポーツ紙等との親和性は強い。都知事選から6年後に誕生した小泉政権で、メディア戦略の司令塔だった秘書官の飯島勲が、スポーツ紙や週刊誌等を重要視した時ですら「永田町で先駆的」と言われたくらいだから、95年当時の主要政党や候補者でこの「盲点」を活用する発想があった陣営は、ほとんどなかったはずだ。

政治家・青島幸男の知られざる意外な一面

圧倒的な知名度とテレビのメディアパワーのイメージがある青島の勝因について、ある意味、本人より見事に分析している大前の眼力は、日本を代表する経営コンサルタントの面目躍如といえる(大前にとっては“敗因分析”だが……)。

圧倒的な知名度とテレビのメディアパワーのイメージがある青島の勝因について、ある意味、本人より見事に分析している大前の眼力は、日本を代表する経営コンサルタントの面目躍如といえる(大前にとっては“敗因分析”だが……)。

そして、その鋭い指摘は、もう一つ、後に都知事として実績を残せなかった青島の、政治家としての知られざる一面を浮き彫りにしている。

二人を巡っては、もう一つ、あまり多くの人に知られていない逸話がある。選挙前、青島、大前、そして元出雲市長の岩國哲人と無党派候補が乱立しそうだったため、「主要政党相乗りの石原陣営に敗れるのでは」という危機感から、無党派市民の間で候補統一を求める意見が出た。模索する動きもあったが、結局、決裂し、岩國と大前に至っては、岩國の“経歴”を巡る公開質問状のやりとりなど、激しいさや当てを演じた(ネットが普及した今なら連日炎上騒ぎになったはず)。

その一方で、青島と大前は選挙直前まで交渉し、膝を突き合わせて語り合ったこともあった。大前の著書によると、この時、青島は大前に対し、「俺は一期でいい、悪い奴らを全部追い出して、机をバーンとひっくり返して、全部ぶっ壊すから、二期目は政策を持っているお前がやれ」とまで提案したのだという。大前はその時点で青島の行政・政策能力に不安を感じつつも、率直にそのことを認めるなどした青島の言動を見るうち「この人は話せば話すほど、価値観というか直感的な判断とかは非常によいものを持っている」と認めるようになった。そして都民は青島を選択した。

「ブレーン」不在で栄光から転落

当選後の青島は、世界都市博覧会を公約通りに中止。しかし「スタートは威勢がよかったが、その後は都庁官僚に飲み込まれ失速した」(佐々木信夫『都知事』=中公新書、2011年)のは、周知の通り。青島は単身で都庁に乗り込んだが、ほぼ「オール野党」の都議会との協調を意識してか、副知事3人をすべて都庁職員からの任用にした。一方で、惜しむらくは「隠し事はしない」「お金はかからない」といった、大衆にわかりやすいメッセージを届ける発信力があったのだから、単身で巨大官庁に切り込むのではなく、それこそ大前のような外部の知恵者を知事就任後、なんらかの形でブレーンに登用し、政策や議会、世論対策で次々と存在感を出していれば、もう少し違った展開になったかもしれない。

青島は1期限りで退任。その後、参院選に2度出馬するが落選し、都知事選時の勢いは影を潜めた。2006年12月に死去。読売社会部の記者だった筆者は、都内版で訃報特集記事を作成するにあたり、資料室で青島の昔の写真を拾い集めたのを記憶している。

青島と同時に大阪府知事選に勝利した横山ノックとの当選劇と合わせ、朝日新聞は「これを喜劇にはするな」と社説で戒めたが(95年4月10日・朝刊)、都知事選後の歩みは「悲劇」となった。

都知事選に始まる青島都政の栄光と挫折は、いまもなお翻弄される都民はもちろん、「ポスト舛添」を狙う者たちにも大きな教訓を残したのではないだろうか。

(敬称略。第4回に続く。次回は、大前のような経営者人材の待望論がありながら、都知事になれない理由を考えてみたい)

《主要参考文献》

- 「青島幸男とたった七人の挑戦」(青島幸男、徳間書店、1995)

- 「大前研一 敗戦記」(大前研一、文藝春秋、1995)

- 「都知事」(佐々木信夫、中公新書、2011)

- 朝日新聞記事(1995年3月〜4月)