現代の日本、氷というものは、夏でもなんとも簡単に手に入る。

行列のできる店が作る有名なかき氷もあるし、バーテンダーが巧みに砕く純氷といったものもあるわけだが、自宅で冷蔵庫で作る氷や、レストランでサッと出てくる氷水の入ったグラスなど、ほとんどタダに近い。京都の北山にあった氷室から御所宮中へ献氷、といった時代と比べると大違いである。

(今治を歩いていて、たまたま通りがかったお店。登泉堂さん。あとで友人に聞けば、かき氷の名店だったとのこと。素通りして、もったいないことをしました。旧店舗の写真。)

さて京都は、いま「水無月」の季節である。三角形の白い「ういろう」の上に、甘煮の小豆が散らしてあるといった、どちらかというと素っ気ない感じのお菓子のことである。

この小さなお菓子も、その元をたどれば「氷」に行き着く。夏に宮中に献じられた「氷」がその起り。上生菓子といったものではないが、ちょっとした甘味で、気持ちだけでも暑気払いができるのは、毎年のことながらうれしい。

冬からずっと氷室に保存されてきた氷は(旧暦の)6月1日に御所に運ばれ、聖上これを賞でられていたわけだが、また臣下にも頒つ。この日が「賜氷節」といわれるのはそのためだ。それが次第に、この日に饗宴を催すのが恒例となって、氷をかたどった菓子が作られるようになっていった。

一方で庶民は、そんな禁中の事情は知ってはいるが、氷はまったく無理。高価な砂糖を使った菓子もまだまだ無理ということで、ある時期までは、削った白い餅を氷に見立てていたようだ。

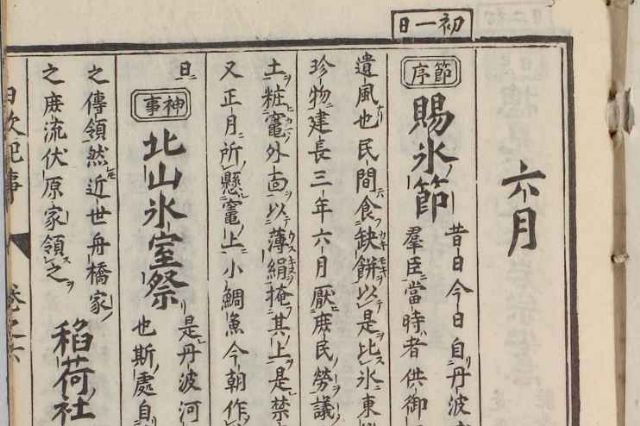

このテキスト(画像)は17世紀後期の『日次紀事』(愛媛大学図書館HPより)だが、

民 間 食 欠 餅 以 是 比 氷

(この日、民などはかきもちを食べて、これを氷の代わりとする)

ということである。これが甘い水無月にとって代わるまでは、かなりの年月を要したにちがいない。

ところで「かきもち」が「水無月」古い形であったとすれば、小豆なしの「白いういろう」だけを食べていた時期もあったのだろう。もっとも現在は、黒砂糖をつかった「黒水無月」もあれば、緑の「抹茶水無月」もある。本来の氷の白のイメージを離れての展開ということだが、じつはわたしは「黒」が好きである。とくに夏場、汗で逃げたミネラルの補給にもすぐれると思う。

もともとは(くどいようだが陰暦=旧暦の)6月1日の行事。現在では、月末の「夏越の祓」と習合して、6月30日が水無月の日になったようである。どこの和菓子屋の店頭にも、そういうタテ長の案内が貼り出される。たしかに現在の6月1日は、もっぱら衣更の日であろうし、旧暦を現在のグレゴリオ暦に当てはめると、約一ヶ月強うしろにずれるから、この期日の引越しは、和菓子組合の方々にとっても上首尾であるように思う。

氷の価値の低下と比べると、元来は「氷」の代用品だった方の、われらが「水無月」は、歴史の持つ意味も加勢してだが、大健闘というべきか。この氷の物語を有するお菓子は、全国のデパ地下を通じ、またスーパー季節商品としてより広く日本に展開中である。むしろこのお菓子があることで、かつての「氷」の威光を今に伝えているとも言えるだろう。

現代のこの瞬間、氷は、そのままでは贅沢品とは言えない。江戸時代の京都江戸の人だって、冬の氷まで珍重はしなかったであろう。しかしながら「たかが氷です」などとは言うべきではない。今後、上ぶれ、下ぶれ、どんな展開があるかわからない。

ただ人類というものは、珍しいもの、新しいもの、人の持っていないもの、また曰くあるものをどうしても好きになる。いくら最新のイノヴェーションだの何だのといっても、それが商業的である限りは、この人類の性癖から、決して遠いところの出来事ではないのである。

2016/07/10

若井 朝彦(書籍編集)