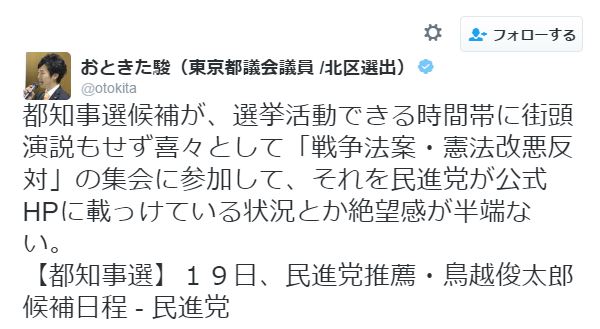

都知事選候補が、選挙活動できる時間帯に街頭演説もせず喜々として「戦争法案・憲法改悪反対」の集会に参加して、それを民進党が公式HPに載っけている状況とか絶望感が半端ない。

【都知事選】19日、民進党推薦・鳥越俊太郎候補日程 – 民進党 https://t.co/4IWZoNJiot— おときた駿(東京都議会議員 /北区選出) (@otokita) 2016年7月19日

今回の都知事選は、ある意味で参院選より重要だ。それはこの半世紀以上も変わらない「戦争法案・憲法改悪反対」という類のアジェンダ設定を変える選挙だからである。都政について何も語らず、憲法や安保しか関心のない鳥越氏は、いわば60年安保の化石である。彼は当時20歳だから、青春の思い出なのだろう。

1950年代までは2大政党として互角に政策論争をしていた自民党と社会党が、60年安保を境に一方はバラマキ公共事業による利益誘導の党になり、他方は一国平和主義の夢想をとなえる万年野党になっていった。これを北岡伸一氏は60年体制と呼んでいるが、私はウォーラーステインにならって長い60年安保と呼ぼう。

60年安保を頂点とする反政府運動を支えた圧倒的な要因は貧しさだった、と全学連の指導者だった青木昌彦氏は言っていた。彼らの運動が広範な支持を得たのは、安保条約や憲法などのむずかしい問題を国民が理解していたからではなく、貧しさの原因は資本家が富を独占しているからだ、という左翼の主張が共感を得たからだ。

このため高度成長で賃金が毎年、大幅に上がるようになると、労働者の関心は身近な経済問題に移り、革新政党の主張は説得力を失った。丸山眞男は60年安保を最後に政治運動から身を引いた理由を「高度成長をまったく予想できなかった。政治を変えないで労働者があれほど豊かになるとは思わなかった」と回想している。

70年代に誕生した革新自治体は、美濃部都政のように老人医療無料化などの福祉行政に舵を切って都市住民の支持を得たが、自民党はそれを上回るバラマキ福祉で革新自治体をつぶしていった。野党の逃げ場は「憲法を守れ」しかなくなったのだ。

冷戦が終わって社会主義への幻想がなくなっても、野党は冷戦時代のまま思考停止し、観念的な「非武装中立」を唱え続けた。自民党がよくいえば柔軟に、悪くいえば無原則に、状況に合わせて変身したのに対して、政権運営の経験のない野党は、ますます理想主義に純化し、無意味な憲法論争しか争点がなくなった。

今回の都知事選では小池百合子氏や増田寛也氏が具体的な都政の課題を論じるのに対して、鳥越氏はほとんど街頭演説もせず、「東京から憲法改正を阻止する」という。彼が若いころ刷り込まれた「長い60年安保」の夢から覚めることはないだろう。プランクの有名な言葉のように、政治も葬式ごとに進歩するしかない。