『坊ちゃん』、『吾輩は猫である』、『こころ』、『明暗』などの小説で知られる文豪夏目漱石(1867-1916年、本名:夏目金之助)が、今から116年前にロンドンに留学していたことをみなさんはご存じだろうか。

漱石は帝国大学(現東京大学)英文科を卒業した後、英語の教師となり、高等師範学校や愛媛県尋常中学校に赴任。その後熊本の第五高等学校で教えていたところ、文部省から英語教育法研究のために英国留学を命じられた。英国留学生の第1号だ。1900年秋の渡航当時は33歳。すでに結婚しており、1歳になる長女がいた。帰国に向かったのは1902年12月。2年余りの留学生活だった。

当初はユニバーシティー・カレッジ・ロンドンで英文学の授業を聴講していたが間もなく行かなくなり、英文化、英文学の研究に没頭するようになる。

在英中、漱石は下宿を5回変えている。最後の下宿の真向かいの住宅を自費で買い上げ、1984年に「ロンドン漱石記念館」をオープンしたのは漱石研究家として知られる恒松郁生さんだ。漱石について書かれた書籍、漱石が留学中に読んだと思われる雑誌、購入した本、文部省からの辞令のコピーなど、漱石のロンドン滞在にまつわる様々な資料や写真で一杯だ。

漱石にとってロンドンの生活は文学の道に進むための大きな転機になったといわれている。

過去32年間、記念館は漱石研究者やファンにとって欠かせない場所となってきた。しかし、来月からは事情が変わる。少額の入館料を取るものの、運営費・維持費、さらにはもともとの資料集めをすべて手弁当でやってきた恒松さんは、9月末で、記念館を閉めることにしたという。今年は漱石没後100年に当たり、一つの区切りとなりそうだ。

毎週水曜と土日に開館してきたため、最終日は28日になる。ロンドン近辺にいらっしゃる方はぜひ、足を運んでみていただきたい。

漱石の小説を読んだことがある人であれば、作品のイメージが広がる資料が見つかりそうだ。また、題名しか知らない人も、あるいは題名さえ知らない人でも(!)、「外国=英国」+「日本人」について考えるきっかけになるかもしれない。

「ブループラーク」を得た初めての日本人

(「ブループラーク」がついている最後の下宿)

筆者はこれまでにも何度か記念館を訪れたことがあったが、いよいよ閉館がまじかに迫り、あらためて行ってみることにした。

クラパムジャンクション(Clapham Junction)という駅で降りて、10分強歩く。やや遠いように感じるかもしれないが、漱石もこの道を歩いたのかなと思うと感慨深く、時間はあっという間に過ぎる。

「ザ・チェイス」という通りに至り、「80A」というビルを探す。現在は改修中で梯子などがかかっていた。よく見ると、壁の一部に「ブループラーク」が掲げられている。著名人の住居を示す印で、日本人でこのプラークが付けられたのは、漱石が初めてだ。

80Aのビルの真向かいにあるのが漱石記念館(80B)になる。ブザーを押してドアを開けてもらい、中に入る。

恒松さんは現在、熊本市にある崇城(そうじょう)大学の教授をしているため、ロンドンで記念館を運営しているのは妻の芳子さんだ。

芳子さんに入館料4ポンドを払い、暖炉の上にある大きな夏目漱石の肖像画やガラスケースに入っている資料を順繰りに見てゆく。英語と日本語で説明が入っている。開館後間もなく、皇太子さまが訪れたという。壁に貼られている過去の新聞記事(日本語)や資料を読みながら、漱石がどんな生活をしていたのが分かるようになっている。

ちょうど来館者が数人いて、芳子さんに漱石滞在当時の話を聞いている。資料について、あるいは漱石の人生について館長や芳子さんからさまざまな話が聞けるのも記念館のだいご味だった。

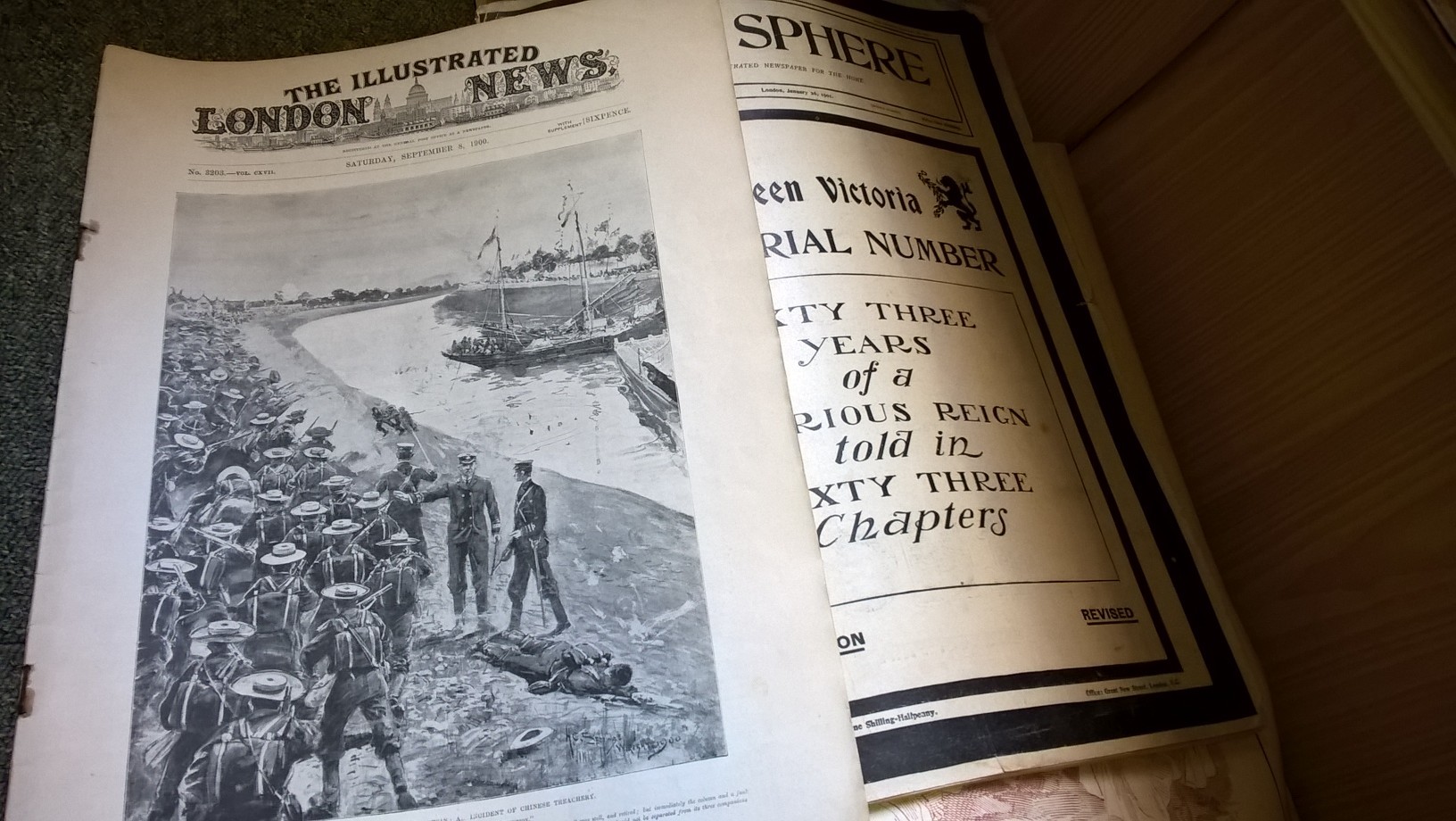

図書室のようになっているコーナーにあったのが、当時漱石が目を通したかもしれない雑誌の数々、例えば「イラストレーテッド・ロンドン・ニュース」など。このような資料を実際に手に取り、ページをめくることができる。

100年以上前の実際の雑誌や漱石が読んだ書籍を集めるには、相当の熱意と投資が必要だったに違ない。熱意の度合いは恒松さんの探偵を思わせる調査力にも如実だ。漱石がダリッジ美術館のビジターブックに残したオリジナルの署名を発見したり、個人授業を受けたクレイグ先生のアパートを突き止めたりー。貴重な事実・資料を次々と見つけていった。

ロンドンで奮闘する漱石に自分を重ね合わせる

何が恒松さんを突き動かしたのか?

恒松さんは鹿児島県出身。桜美林大学文学部の英米文学科を卒業後、英国に渡ったのが1974年。ホテルマンとして働きながら、大学で勉強もしていた。

漱石と出会うのはこの頃だ。自伝とも言える『こちらロンドン漱石記念館』(中公文庫)によると、恒松さんは最初から英国生活にすぐになじめたわけではなかったようだ。

渡英後1年もたっていない、ある秋の日。授業についていけず、教室を抜け出す。ロンドン塔まで歩いたが、来ていたコートのポケットにはなぜか漱石の『倫敦(ろんどん)塔』の文庫版が入っていた。

歩き疲れてベンチに座り、漱石の本を読み始めたー。そして、何と漱石自身が最初からロンドンになじんでいたわけではないことを知る。

漱石はロンドン市内に出て、方角がよくわからず、「どこに連れて行かれるか分からない」という思いを抱く。「まるで御殿場のうさぎが日本橋の真ん中に放り出されたような心持ちに」なった。

この時、恒松さんは「漱石の気持と、落ち込んでいた自分の気持ちが相通じたような気がした。大文豪夏目漱石ではなく、一留学生夏目金之助に触れたような思いだった」と書いている。

「自分と同じような心境にあった、おどおどした、非常に孤独な」一人の人間「夏目金之助に共感を覚えた」恒松さんは、このときから、ロンドンで暮らした漱石のことを調べてみようという気持ちになった。

そして、漱石のいくつかの下宿が実際にどこにあったのかを調べる仕事に着手してゆく。

筆者が「ロンドン」+「漱石」に惹かれてしまう原点も、実はここにある。

筆者はロンドン塔で『倫敦塔』を読んだわけではないが、外国で暮らす人は誰しも、一種の心細さを感じたり、自分とは何かを問うときがあるものである。

自国では当たり前のように得られる治安の良さ、家族や友人による支援ネットワーク、「言わなくてもわかってくれることへの了解」などがすべて吹っ飛んでしまう。すべてがチャラになる。ではいったいどうやって生きていくのかーー誰もが自分なりに答えを出す必要に迫られる。

決して多くはなかった留学費、家族とは遠く離れ、英国人の友人を作れないままの生活ーそんな漱石は文学の研究をすることで、彼なりの何かを掴んで帰国する。

恒松さんのその後

恒松さんは旅行会社を経営するようになり、大英博物館の前で古書を扱う書店業も営んだ。ビジネスに携わる一方で、漱石の研究を同時に続けた。漱石についての研究本や作品の英訳本を出版した。漱石と同時期にロンドンにいた画家牧野義雄についての研究もするようになった。恒松さんは牧野を「発見した」人物である。

数年前からは崇城大学で教鞭をとっているが、執筆業は依然として続けている。ロンドンのマークス古書店と米作家へレーン・ハンフの交流を記録した『チャリング・クロス84番地』(中公文庫)という本があったが、2013年、恒松さんはハンフのロンドン訪問記を『続・チャリング・クロス街84番地』(雄山閣)として訳出した。本の中で紹介されている場所や建物を訪ね、写真をたくさん入れた、恒松さんらしい本となった。

記念館の閉館で、資料はいったん恒松家に収納されるという。

一般の人が訪れることができるスペースが消えてしまうのは残念だ。常設スペースを作るための支援ができないものだろうか。

ドキュメンタリー映画も

一方、漱石の足跡を約半世紀も研究してきた恒松さんのドキュメンタリー映画の撮影が進行している。監督は「インパール1944」(2014年)や「杉浦千畝を繋いだ命の物語」(2016年)などの作品がある、在英の梶岡潤一氏だ。

公開は来年夏の予定という。

開館時間(最終日):11:00~17:00 (最終入場は16:30)

編集部より;この記事は、在英ジャーナリスト小林恭子氏のブログ「英国メディア・ウオッチ」2016年9月26日の記事を転載しました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、「英国メディア・ウオッチ」をご覧ください。