北宋の宰相であり、同時期を代表する詩文家でもある王安石の『柘榴(ザクロ)』に、次の一句がある。

<万緑叢中紅一点 動人春色不須多>

(一面の緑に赤い花が一輪咲いている、人の心を動かす春の色に多くは要らない)

男性の中に華やかな女性が1人いる「紅一点」の出典となった。中村草田男の俳句は、ここから「万緑」を取り出し、

<万緑の中や吾子(あこ)の歯生え初むる>

と詠んだ。真夏の緑に囲まれ、幼子の白い歯が対比されている。だが、私には王安石の「万緑」も、もっと言えば草田男の「万緑」も、数字の理屈に流れていて心が引かれない。日本人の感性には、「万」を持ち出さなくとも、「一輪挿し」の美に共鳴する心の振幅がある。松尾芭蕉の弟子、服部嵐雪は次の句を残している。

<梅一輪 一輪ほどの暖かさ>

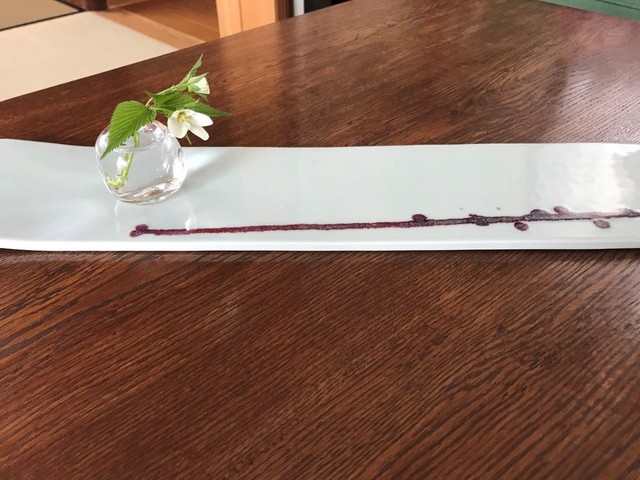

「一輪」と言えばもう十分なのだ。余計な理屈は不要だ。あえて「多くは要らない」と説明があるのもわずらわしい。千利休は、庭の朝顔を鑑賞しにきた秀吉に対し、茶室に一輪のみを生けてもてなしたではないか。華美に流れず、物言わぬ一輪の質素にこそ、美が宿るのである。 多数との対比、優劣、差異さえも超越した、一点に目が注がれている。文字による解釈を拒絶する、無の悟りがある。

「万緑」と「紅一点」のような色の対比においても、日中の詩人は際立っている。杜甫の有名な『絶句』には、

江碧鳥愈白 江は碧(みどり)にして鳥はいよいよ白く

山青花欲然 山は青くして花は燃えんと欲す

とある。江南の風景だ。「碧(緑)」と「白」、「青」と「花(紅)」のコントラストが鮮明だ。水墨画ではない、彩色の世界がある。花は桃に違いない。ここまで色が登場すると目が回ってしまう。中国語では、「顔色」が一般的な色の意味を兼ねる。色の変化は、人間関係においても、感性においても、重要な意味を持っている。外観や形状、性質など物質のあらゆる面を意味するインド仏教の「ルーパ」を、古代の中国人は「色」と訳し、日本に輸入された。般若心経の「色即是空(ものの実態は空である)」はここからきている。

では日本人が詠んだ色はどうか。百人一首にある小野小町の詩をみれば、中国人との違いは顕著だ。

<花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに >

(桜の色はすっかり色あせてしまったように、私もすっかり衰えてしまった。春の長雨をながめて、物思いにふけっている間に)

色は特定されていない。あるのは濃淡のみで、時の移ろいを示す変化の指標でしかない。それも心象風景を表すための仮託に過ぎない。

こんなことを考えたのは、ひょんなことからだった。日本ではなぜ信号を「赤黄青」と言い、「緑」と呼ばないのか。なぜ、野菜は果物は「青果」なのか。色に関するそんな議論をしているうちに、日本人が非常に色に無頓着であることを感じたのである。ちょっとした寄り道をした。

編集部より:この記事は、汕頭大学新聞学院教授・加藤隆則氏(元読売新聞中国総局長)のブログ「独立記者の挑戦 中国でメディアを語る」2017年5月17日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、加藤氏のブログをご覧ください。