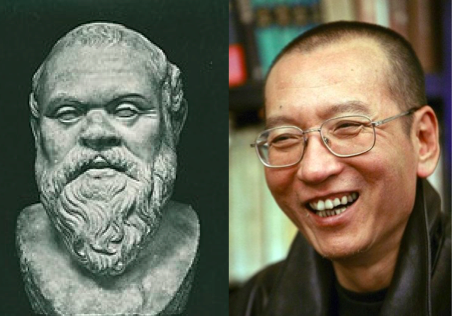

ソクラテスと劉暁波(Wikipediaなど:編集部)

先日、劉暁波氏の49日法要に際して書いた文章の中で、ソクラテスの弁明に触れ、「死の瞬間まで謙虚な心を保ち、真理への探究を貫いた点において、東西の偉人は接点を持ったと言える」と述べた。知り合いから「意味がよくわからない」と指摘を受けたので、補足をしたい。確かに舌足らずであった。

ソクラテスは行動の人だった。高邁な徳を備え、彼の言葉はみな彼を慕う弟子たちが伝えた。神託によって最高の知者の自覚を持ったソクラテスは、無知を自覚した自己の優位を説くことで、知ったかぶりをして知識をひけらかす学者たちの怨嗟を買う。「国家の認める神を信じず、若者を堕落させた」との言いがかりで死刑を求刑され、公開裁判にかけられるが、最後まで知を愛する信念を貫く。沈黙によって逃げることも、命乞いによる妥協も譲歩も拒否し、最後は毒をあおり、従容として一生を終える。

法廷での主張を書き残したプラトンの『ソクラテスの弁明』(田中美知太郎・藤澤令夫訳)に、彼の最後の言葉が克明に記されている。自らの危険を省みず、真理を貫いた点において、劉暁波氏の最終陳述も重なる部分が多いと感じる。以下、ソクラテスの言葉を引用する。

人は、どこかの場所に、そこを最善と信じて自己を配置したり、長上の者によってそこに配置されたりしたばあい、そこに踏みとどまって危険をおかさなければならない、とわたしは思うのでして、死も、他のいかなることも、勘定には入りません。それよりはむしろ、まず恥を知らなければならないのです。

世にもすぐれた人よ、君はアテナイという、知力においても武力においても最も評判の高い偉大な国都(ポリス)の人でありながら、ただ金銭をできるだけ多く自分のものにしたいというようなことばかりに気をつかっていて、恥ずかしくはないのか。評判や地位のことは気にしても思慮や真実のことは気にかけず、魂(いのち)をできるだけすぐれたものにすということに気もつかわず心配もしていないとは。

わたしは、危険があるからといって、いやしいおこないをするということは一つもあってはならないことだと思っていたのですが、いまもまた、いまのようなやり方で弁明をおこなったことを、後悔はしていません。むしろ、人々のやり方をして生きているよりも、いまのこのやり方で弁明をおこなって、その結果死ぬようなことになったとしても、むしろそのほうがずっとましだと思っています。

もし諸君が、人を殺すことによって、諸君の生き方の正しくないことを人が非難するのをやめさせようと思っているのなら、それはいい考えではないでしょう。なぜなら、そういう仕方で片付けるということは、立派なことではないし、完全にできることでもないのですから。むしろ、他人を押さえつけるよりも、自分自身をできるだけ善い人になるようにするほうがはるかに立派で、ずっと容易なやり方なのです。

ソクラテスは、有罪の投票をした者たちへ「ひどく怒る気持ちはない」と告げ、神の定めに従い、魂の不滅を信じて自ら命を絶つ。恨みやつらみから解き放たれ、「私に敵はいない」との言葉を残した劉暁波氏の精神もまた、それに通じている。

ソクラテスの最後のひと言はこうだ。

「もう終わりにしましょう。時刻ですからね。もう行かなければならないのです。わたしはこれから死ぬために、諸君はこれから生きるために。しかしわれわれの行く手に待っているものは、どちらがよいのか、だれにもはっきりはわからないのです。神でなければ」

シュヴェーグラーの『西洋哲学史』(谷川徹三・松村一人訳)は、ソクラテスは大衆の中に入り、大衆の言葉で知への愛を語り掛け、精神の「助産術」を操る大家だったとしている。彼の母は助産婦だったのだ。そして、

「かれは市場や体育場や仕事場で、朝はやくから夜おそくまで、老若の人々と人生の目的や使命について語りあいながら、かれらにその無知を自覚させて、かれらのうちに眠っている知識欲をめざませるために働いた」

と記している。彼は国家を根本から改善するためには、市井の青年に対する教育こそが先決だと考えたのだ。

劉暁波氏の足跡は偉大だが、中国の多くの知識人が大衆からの遊離に陥った反省に立ち、大衆の中にしっかりと地歩を固めていたのかどうか。これからこの国の歩みがそれを証明することになるのだろう。

編集部より:この記事は、汕頭大学新聞学院教授・加藤隆則氏(元読売新聞中国総局長)のブログ「独立記者の挑戦 中国でメディアを語る」2017年9月1日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、加藤氏のブログをご覧ください。