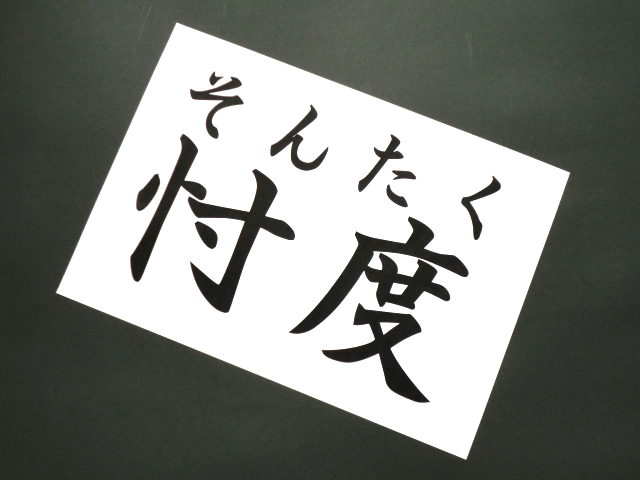

2017年の「ユーキャン新語・流行語大賞」が1日、発表され、そのうちの一つに「忖度(そんたく)」が選ばれた。安倍首相の公私混同による不正行為の有無が問われた森友・加計学園問題で、首相の意向を汲む忖度が焦点となり、世間に広まった。国会の中で議員がまじめに議論し、滑稽な感じさえ与えた。

忖度は造語・新語ではなく、もともと日本語に存在していた。語源は中国の古書にさかのぼるが、現代中国語の口語ではほとんど使われない。本来の日本語と同様、推し量るの意味で、中立的な用語だ。

おべっかを使ったり、こびへつらったり、迎合したりして、相手の気持ちを左右し、見返りの利益を追求し、不安やリスクから逃れたいとする心理はだれにでもある。ただ、それがどう表現されるかによって、文化の特色が表れる。問題は忖度という言葉自身にあるのではなく、それを流行語とした社会にある。

流行語になるほどに流布した「忖度」は、日本社会に根付いた不文律をあぶり出したのだ。他人ごとではすまされない滑稽さがあからさまにされたことで自虐的な苦笑が加わり、メディアで拡散した。「忖度」は対等の個人間に生まれるのではない。権力や権威に付き従おうとする心理の中で生まれる。

テレビドラマの中で、長い物に巻かれる忖度が笑いのツボになる。滑稽であると同時に、それに共感する部分があるから、冷笑ではなく苦笑いとなる。官僚的な組織の中で、個々は歯車として周囲の空気を読み取りながら、自分の安全な居場所を探すしかない。「全体の利益」は良心を偽るための空虚なスローガンに過ぎず、自己保身のみが動機と化す。世渡り上手に皮肉の意が含まれているように、笑いの裏には風刺が込められている。

だが同時に人々は、既存の権力に立ち向かい、忖度をものともしない力にも期待する。苦笑するだけでは救われない。現実には不可能であっても、心のどこかに理想の実現を望む気持ちが残っている。『ドクターX』のフリーランス外科医、大門未知子に拍手喝采するのもそのためだ。

それまでにも存在した忖度が、社会の許容範囲を逸脱し、デッドラインに達したところで、流行語としての「忖度」が生まれたとみるべきだろう。とうとう赤信号が点滅したのだ。

赤信号もみんなて渡れば罪の意識が薄れる。忖度にもまた、役人の常道であるとする開き直りから、相手を思いやる美しい日本文化だとする肯定論までが登場し、あやかり商法も生んだ。流行語のニュースそれ自体よりも、忖度を流行語とした社会現象全体を赤信号として反省しないと、単なるお祭り騒ぎで終わってしまう。問題の核心から目をそらし、笑ってごまかし、一時的なはけ口を求めたとしても、一歩も前には進んでいない。足元はずぶずぶと深みにはまって、ますます身動きが取れなくなっていく。

「忖度」を、日本が誇るおもてなし文化のように言う者がいる。とんでもない話だ。おもてなしは、自分が自ら考え、主体にメッセージを発し、相手と気持ちを共有しようとする双方向のコミュニケーションである。一方、首相に対する「忖度」のベクトルはあくまで自分の内側に向かい、思考や言動をコントロールする一方的なディス・コミュニケーションだ。この二つは全く異なる。以心伝心も推し量りだが、対等のコミュニケーションの上に成り立つものだ。

流行語となった「忖度」は、相手にメッセージの共有やコミュニケーションへの参画を求めない、責任回避、無責任システムの概念である。「忖度」の間に権力が介在し、上下関係が根っこにある点で、自由で独立した精神にもたらす害悪は無視できない。おもてなしの理念を分かち合うシェアリングとすれば、「忖度」は閉鎖、孤立、独善、断絶でしかない。ガラパゴス化が生んだ究極の内向き理念だ。

AI(人工知能)をめぐる議論の中で、人間がロボットの主人となるのか、ロボットに使われる奴隷となるのかが問われている。人はAIに人の気持ちや欲望、願いを忖度するよう求めるに違いない。「忖度」に飼い慣らされ、独立した精神を失った人々ほど、その反作用として他には「忖度」を強要する気持ちが強くなる。だが権力や権威を解さない機械は、自らの学習によって、忖度からやがては支配に手を染めるに違いない。そのとき、独立性を欠いた人間の精神は、自由を勝ち取る戦いに挑むよりも、支配のもとで安逸に流れることを選択することだろう。

「忖度」をジョークにして戯れている人々は、年が明けると、言葉をリセットし、「忖度」を生んだ当初の森友・加計学園問題までうやむやのまま忘れ去っていくのだろうか。「忖度」なんてもう古い、と言い始めるのだろうか。「忖度」を、一時のはやりである流行語で終わらせてはならない。その根っこにあるものから目を背けてはならない。

編集部より:この記事は、汕頭大学新聞学院教授・加藤隆則氏(元読売新聞中国総局長)のブログ「独立記者の挑戦 中国でメディアを語る」2017年12月3日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、加藤氏のブログをご覧ください。