安倍政権の「働き方改革」関連法案から、裁量労働制の適用拡大の法案が切り離されることになった。「不適切データ」が原因だが、このデータには意味がない。裁量労働制と残業時間は無関係だからだ。「企業が裁量労働制を悪用してタダ働きさせる」というのは裁量労働制の問題ではなく、社員がノーといえない「正社員」の問題である。

今回の法案は、成立しても大した効果はない。コンセプトが混乱しているからだ。普通は雇用改革でもっとも重要なのは雇用の流動化だが、今回の改革には含まれていない。雇用を流動化すべきだという財界と正社員を守ろうとする労働組合が対立し、改革としては裁量労働制の拡大と高度プロフェッショナルだけが残った。

シュレーダー元独首相(Wikipedia:編集部)

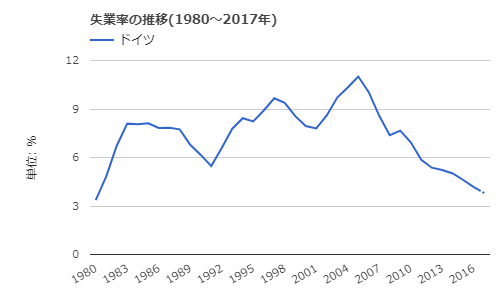

雇用改革として学ぶべきものがあるのは、ドイツのシュレーダー改革だ。東西ドイツの統合で旧東ドイツというお荷物を抱えたドイツは、高い失業率と低迷する経済で「ヨーロッパの病人」と呼ばれていた。これを打開するため、1999年のユーロ導入のあと社民党(SPD)のシュレーダー首相が、ドイツ版「サッチャー改革」を始めた。その最大の目標は10%近かった失業率を下げることだったので、雇用改革が最大の焦点だった。

1990年代までドイツの雇用保護は手厚く、解雇は事実上できなかった。シュレーダー政権はその規制を緩和し、2003年には金銭的な補償による解雇を可能にし、失業手当の給付を短縮するなどの労働市場改革法を実施した。これによって図のように一時的には失業率は上がったが、2005年以降は大幅に改善した。今では「ドイツ一強」といわれるほど、経済は強くなった。

世界経済のネタ帳より

日本の状況は、90年代まではドイツと似ている。日本では不良債権問題で経済が低迷していたので、2000年代初めの小泉改革の焦点は不良債権の清算で、労働市場にはまったく手をつけなかった。その後も正社員を保護したまま「非正規」の雇用規制を緩和したので、失業率は改善したが、労働生産性は低いままだ。

今回の働き方改革には政権の方向性がみえないが、しいてあげると厚労省のパターナリズムだろう。これは温情主義とも家父長主義とも訳すが、役所が慈愛あふれる父親として企業の雇用に介入しようという発想だ。役所の善意はわかるが、その恩恵を受けるのは「企業一家」のメンバーたる正社員だけである。

この状況は昔のドイツと似ている。戦後のドイツはパターナリズムの本場で「社会的市場経済」を標榜していたが、シュレーダー改革がこれを転換した。周回遅れの安倍政権もせめて2003年の労働市場改革をめざしてほしいが、それは岸信介以来のパターナリズムを信条とする安倍首相には無理な注文かもしれない。