有馬純 東京大学公共政策大学院教授

評価の分かれるエネルギー基本計画素案

5月16日の総合資源エネルギー調査会でエネルギー基本計画の素案が了承された。2030年の電源構成は原発20-22%、再生可能エネルギー22-24%と従来の目標が維持された。安全性の確認された停止中の原発を着実に再稼働させるという方針を維持する一方、寿命を迎える原発のリプレースや新増設については盛り込まれていない。

この案については18日付朝日新聞社説が「基本計画が描く将来像は内外の潮流から大きくずれており、変革期の道標たりえない。まず目標自体を見直すべきだ。原発の比率を大幅に引き下げ、再エネは逆に引き上げる必要がある」と激しく批判している。この論調は先日、筆者が批判的に紹介した外務省有識者懇談会の提言とほとんど同じである。他方、17日付産経新聞社説は「改定案が原発の新増設や建て替え(リプレース)などの必要性に踏み込まなかったのは、いかにも物足りない」と正反対の方向からの批判を展開している。

福島原発事故以降、日本のエネルギー政策をめぐる議論は非常に対立的なものとなった。その意味で朝日、産経の左右から批判される原案は「バランスがとれている」と評すべきなのかもしれない(筆者は朝日新聞のこれまでの報道スタンス等を勘案すれば、同紙が賛美するような計画は国の将来を危うくすると考えている)。

筆者自身はエネルギー自給率の回復、電力コストの抑制、欧米に遜色ない温室効果ガス削減目標という要請を全て満たすためには原発再稼働が不可欠だと考えている。原発再稼動により化石燃料輸入代金を節約し、再エネ拡大に伴うFIT賦課金の拡大を吸収するというのが現在のエネルギーミックスの基本的設計である。もちろん再エネ拡大によっても化石燃料輸入は節約されるが、原発再稼動が少なくなればなるほど、節約される化石燃料輸入代金を再エネ賦課金の増分が上回り、電力コストが上昇してしまう。即ち電力コストを抑制しつつ再エネを拡大するためには原発再稼動が不可欠なのだ。再エネと原子力を二者択一の次元でとらえる議論は非合理的である。2030年までに2013年比26%減という温室効果ガス削減目標を維持するのであれば、その裏付けとなったエネルギーミックスを維持することは理にかなっている。

コスト度外視の再エネ比率引き上げ論

朝日新聞や外務省懇談会は「原発の比率を大幅に引き下げ、再エネの比率を更に引き上げるべき」、「再エネを中心に26%目標を更に引き上げるべき」と主張しているが、こうした議論に致命的に欠けているのはコスト感覚である。エネルギー基本計画案のインプットとなったエネルギー情勢懇談会提言では「経済的に自立し脱炭素化した再生可能エネルギーの拡大を図る中で、可能な限り原子力発電への依存度を低減する」とされている。翻って現在の再エネはFIT補助金に依存し経済的に自立しておらず、化石燃料火力によるバックアップを必要とするという意味で脱炭素化電源ともいえない。こうした課題をかかえているからこそ、原子力や化石燃料とのベストミックスが必要になるのである。

日本のエネルギー安全保障、温室効果ガス削減にとって現時点で最も費用対効果が高いのは停止中の原発の再稼働であることは明らかだ。原発再稼働を排除する一方、安価な石炭火力も排除して、ひたすら再エネを拡大すれば、行きつくところは電力料金の大幅な上昇である。再エネ関連産業は裨益するかもしれないが、産業のコメともいうべき電力のコストアップは日本経済全体にとって大きなマイナス要因となろう。日本経済が疲弊すれば結果的に温室効果ガス目標も達成できるかもしれないが、そのような解は反成長論者でもない限り受け入れ困難である。電力コスト上昇は長期の温暖化防止のために必要なを各分野の電化(電気自動車等)を阻害することにもなろう。

再稼動が進まないならば削減目標を見直すべき

足元の再稼働の状況が遅々として進んでおらず、原発シェア20-22%の実現がおぼつかないというのは朝日新聞が指摘するとおりである(朝日新聞自身が再稼働の遅れをあおっている感すらある)。2030年までにはまだ12年あり、その間に遅れている安全審査が進み、再稼働が加速する可能性もあるが、そうならない可能性も十分ある。したがって朝日新聞の言う「目標自体の見直し」が早晩必要になるかもしれない。

ただし、その際、見直すべきは26%目標を達成するためのエネルギー構成の入れ替えではなく、26%目標そのものである。26%目標は天から降ってきた数字ではなく、自給率の回復、電力料金の引き下げ、他国に遜色ない目標という3つの要請を満たすエネルギーミックスの結果の数字である。原発再稼働が進まなくても26%に固執するのは合理的ではない。したがって20-22%という原発シェアの達成が難しいのであれば、その時点の化石燃料価格、再エネコスト、系統コストも勘案しつつ、上記の3つの要請をバランスさせる新たなエネルギーミックスを策定し、その結果、導き出される数値を新たな削減目標とするのが論理的対応である。その時点で系統コストも含む再エネ関連コストが抜本的に低下しているのでない限り、26%目標の下方修正になる可能性が高い。パリ協定は各国が国情にあわせて削減目標を設定するというボトムアップの枠組みであり、目標達成は法的義務ではない。原発再稼働が進まないという事情変更に応じて目標を見直すことは可能である。現に環境派、再エネ派がことあるごとに崇め奉るドイツは脱原発の穴を再エネで埋めることができず、2020年削減目標を断念している。

長期目標は特定数値ではなく方向性を重視すべき

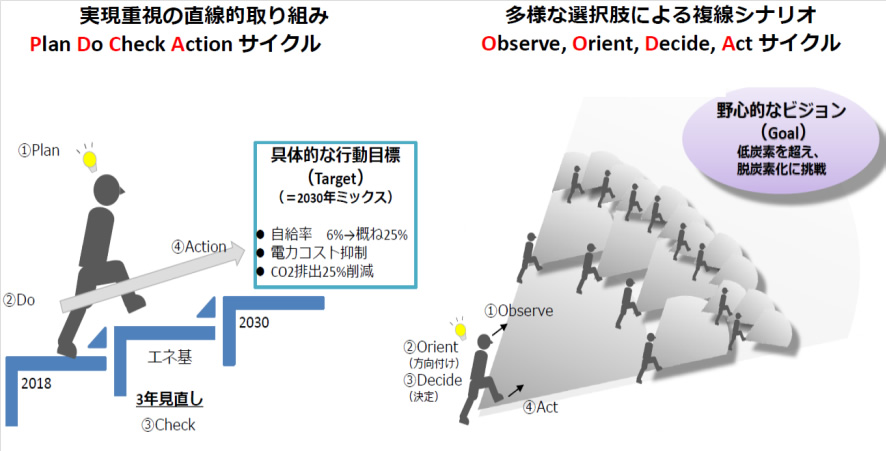

エネルギー基本計画のインプットとなったエネルギー情勢懇談会提言では2050年目標を「多様な選択肢による複線シナリオを伴う野心的なビジョン(Goal)」、2030年目標を「実現重視の直線的取り組みに基づく具体的な行動目標(Target)」とし、両者の性格の違いを明確にした。2050年目標はビジョンであり、方向性であるという考え方には筆者も同感である。もともと筆者は鳩山内閣時代に設定された80%目標については妥当性に疑問を持っていた。先進国の50年80%減目標は地球全体の削減目標の共有とパッケージで提案されていたものだが、途上国の反対により地球全体の削減目標は未だに合意されていない。

震災以後全く状況が変わってしまったにもかかわらず、震災前に設定された長期目標を震災後の環境基本計画で見直さなかったことも妥当性を欠く。同じ「80%」であっても既に90年比20-30%削減を達成した英国やドイツと、これから80%削減しなければならない日本とでは事情も異なる。そもそも2050年という長期のタイムフレームの下では地政学、地経学、技術等、多くの面で不確実性がある。2030年以降も長期的に更なる大幅削減を目指すと言う方向性については論をまたないが、80%という特定の数字や特定のエネルギーミックスにこだわるのは不適切である。その意味で「多様な選択肢による複線シナリオ」が大幅削減という方向性を目指しつつも、80%決め打ちではなく、下図に示されるように末広がりの形状になっているのはプラグマティックなアプローチであると考える。

なお長期目標との対比で中期目標については実現重視の直線的取り組みとされているが、26%も絶対視すべきではない。上記に述べたとおり、エネルギーミックスのコアである原発再稼動が進まないならば、その時点での新たな最適解を追求すべきである。

原発リプレース、新増設の扱い

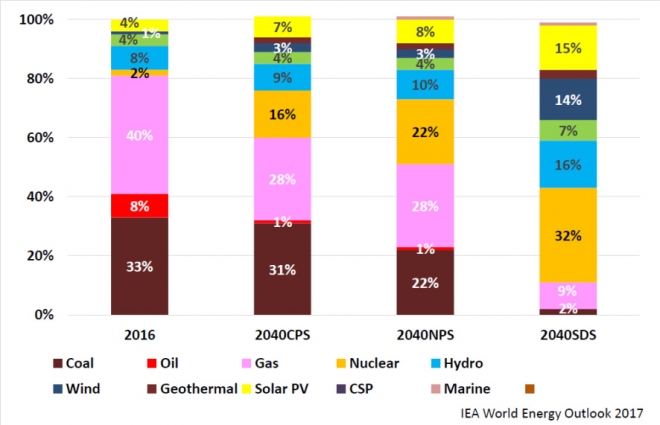

エネルギー基本計画案において長期の大幅削減を目指すとしながら、原発のリプレース、新増設に言及がなかったことは残念である。2017年のIEA世界エネルギー見通しではパリ協定の2℃目標と整合的な持続可能シナリオ(SDS)を提示しているが、日本については2040年時点の発電電力量に占める再エネのシェアを57%、原子力のシェアを32%としている。これは原発の再稼働のみならず、リプレース、新増設を想定していることを意味する。

エネルギー基本計画案の中には軽水炉技術の向上を含む原子力関連技術のイノベーションの推進、そのための人材、技術、産業基盤の強化といったキーワードは盛り込まれている。また長期の脱炭素化のために再エネ・電力貯蔵系システム、水素・合成ガス化システム、水力・地熱・原子力を含む既存の脱炭素システム等、エネルギーシステム間のコスト・リスク検証を行うとされており、将来に向けて原子力がオプションとして位置づけられていることは明らかだ。筆者は原子力を2050年に向けての大幅削減のカギとして決め打ちすべきとは思っていない。再エネ・電力貯蔵系システムがコスト、リスク面で他のオプションに比して優れているならば、そちらを使えばよい。しかし、既存原発のリプレースや新増設というキーワードを意識的に避けているのでは、先行き不透明感が大きく、技術開発、人材、産業育成の担い手となる民間企業の取り組み意欲を削ぐことは否定できない。

エネルギー政策は世論に右顧左眄すべきではない

経産省としては将来に向けて原子力をオプションとして位置付けるのが精一杯だったのかもしれない。リプレース、新増設への明示的な言及を見送ったのは政治的配慮が大きいと思われる。世論調査では相変わらず原子力に対するネガティブな意見が多数を占め、野党は脱原発法の提案等で足並みをそろえている。昨今の政治情勢を考えれば、内閣支持率に影響を与えかねず、野党に追及材料を与える原発のリプレース・新増設問題を政権(官邸)が先送りしたいと考えても不思議ではない。時期尚早に突っ込んでいっても政治的な争点にされ、かえって原子力オプションの維持に逆効果になるという見方もある。最近、やや上昇傾向にあるとはいえ、2015年当時に比して原油価格は低水準にあり、原発停止の経済的な痛みが表面化していないことも大きい。しかし「安全性の確認された既存原発の再稼働」という方針以外、原子力について何も方向性を示さないのでは、原子力に関する技術、人材がどんどん先細り、澤昭裕氏がかつて懸念した「戦略なき脱原発」に漂流していくのみである。

エネルギー政策が世論に右顧左眄しなければならないのは困ったことだ。世論は移ろいやすく無責任なものである。原発の再稼働は嫌だが、温暖化防止は重要、でも電力料金の上昇は嫌だ・・・世論調査をすればこんな結果になるだろう。全てを同時に満たすことは不可能であるにもかかわらず、である。世論調査はある事項について賛成、反対等の四択で意見を聞くだけだが、現実にはその事項は多くの政策課題と複雑にリンクしていることがほとんどだ。こうした相互関係を理解した上で何を優先するのかといった複雑な問いかけは世論調査にはできない。原子力の問題も単に賛成反対といった単純な問題ではなく、日本経済、エネルギー安全保障、温暖化防止等、多次元に及ぶものである。また原発オプション放棄による電力料金上昇を個人レベルでは許容できても激しい国際競争に晒されている企業にとっては死活問題となる。これは回りまわって所得水準や雇用等、個人の生活にも響いてくる。「電力料金が上がってもいい」という意識の高い個人のレベルの問題ではない。

エネルギー政策は長きにわたって国家安全保障の根幹をなす基本政策である。皮肉なことに共産党一党独裁の中国は長期的な視野で世論を顧慮せずに次々に手を打っている。民主主義とエネルギー政策の相性は良くないのかもしれない。安倍政権は世論の支持は少数であっても国家安全保障の観点から政治資源を使って安保法制をやり抜いた。原発リプレース、新増設の問題についても、ひたすら先送りするのではなく、大所高所に立った対応を期待したい。「偉大なこと、合理的なことをなしとげるための第一の条件は世論から独立していることだ」という哲学者ヘーゲルの言葉を今こそ想起するべきだ。