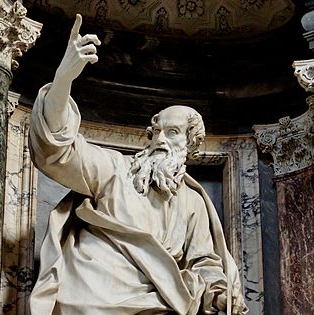

サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ大聖堂のトーマス像(ウィキぺディアから)

イエスの12弟子の1人、使徒トーマスは復活したイエスが十字架で亡くなった人物かどうかを疑った。「ヨハネによる福音書」20章には「私は、その手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また、私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じません」と述べている。

すると、イエスはトーマスに十字架で釘を打たれて穴が残っている手をみせると、トーマスは眼前のイエスが十字架から復活した主であることを信じた。その際、イエスは「見なくても信じる者は幸いなり」という言葉を残した。使徒トーマスの話は新約聖書の中でも有名な個所だ。疑いやすい信者に対し、「あなたは聖トーマスのようだ」と呼んで揶揄う。

使徒トーマスは疑い深い人間のシンボルのように受け取られているが、フランシスコ法王はそのトーマスを評価している。同法王は2015年4月12日、サン・ピエトロ広場の説教の中で、「トーマスに大きな共感を感じる。彼は復活したイエスが十字架で亡くなられた自分の愛する主なのかを確かめたかった。そのため、復活イエスに手を差し伸べ、十字架の痕跡を確認しようとした。そして復活イエスだと分かると、『私の主よ』と叫び、神を称えている。トーマスはイエスの復活の意味を誰よりも理解していたのだ」と説明し、トーマスの名誉回復をしている。

ちなみに、正教会ではトーマスを「フォマ」と呼び、「研究熱心なフォマ」と評価し、復活祭後の日曜日を「フォマの日」としている。

ところで、「疑い」は決して理由なく湧き出でてくるわけではない。それなりの理由や事情がある。ドイツ人のべネディクト16世は「知性と信仰」をライフテーマとしてきた。機会がある度に、知性と信仰は決して相反するものではなく、知性に基づいて信仰の重要性を強調してきた。ドイツの小説家ヘルマン・ヘッセは「クリストフ・シュレンブフの追悼」の中で、「信仰と懐疑とはお互いに相応ずる。それはお互いに補い合う。疑いのないところに真の信仰はない」と述べている。

それでは、人はなぜ「疑う」のだろうか。理解できないから疑うのか。それとも「疑う」という機能が脳細胞の中に独立して存在するのだろうか。前者の場合、トーマスのように、イエスのアイデンティティが実証されれば「疑い」は消滅するが、後者の場合、分かったとして「疑い」は払しょくできず、常に付きまとう。

現代人は後者の「疑い」に陥る人が案外多いのではないか。その場合、説明したとしても「疑い」が解消しないどころか、時にはその「疑い」は肥大化し、対応できなくなるというケースが出てくる。知性や情報は「疑い」の排除に役立たない。議論をしても相手の「疑い」を払うことが難しい、という状況が生まれてくる。

知性的、論理的に話せば全ての人がそれを信じ、「疑い」が消滅するとすれば、この世界は既に疑いのない天国のような世界になっていなければならないが、現実はむしろ逆だ。インターネットで即情報を共有し、ライフタイムで事例を目撃できる時代が到来したが、人の「疑い」は依然、存在する。

「話せば分かる」と叫んでテロリストに殺害された日本の首相がいたが、「話しても分からない人」が少なからず存在するという現実は昔も今も変わらないだろう。

人間の疑いが代々継承され、現代人の我々の中にも生き続けているとすれば、人間は生来、疑い深い、敵愾心の強い存在ということになる。そこからは悲観的な人間像しか生まれてこない。

「疑い」という感情の背景には不信感がある。信頼の欠如だ。相手の言葉、約束に対する不信は「疑い」を生み出し、その「疑い」が人間の記憶を管理する脳神経網の海馬に定着すると、「疑い」はもはや消滅できなくなる。「疑う」という思いが少なく、素直で人を信じやすい人はその海馬の機能に問題があるか、神によって祝福された人間だろう。

人間が生まれて最初に持つ「疑い」は自分に向けられた親の愛に対してではないか。親は自分を常に愛していると感じた胎児、幼児は生涯、その愛の保障を糧に成長する。一方、親は自分を愛していないと感じた幼児はその「疑い」、「不信」が成長するにつれ確信となり、時には攻撃的となって暴発する。

家庭が崩壊し、親から十分な愛を受けずに成長する人が増えてきたということは、「疑い深い人間」が増えてくることを意味し、同時に、その人間の数が増えていくことで社会、国家は不安定になっていく。「疑い」が愛に対する不信に立脚しているとすれば、知性や論理でその「疑い」を説得できない理由も明らかになる。

「疑い」を解消できる唯一の手段は、「愛されている」という実感を回復することだろう。「自分は親から愛されている」と実感できる人間は「疑い」という不信を打ち破ることができるのではないか。

聖書の話に戻るが、アダムとエバには2人の息子、カインとアベルがいた。神は2人に供え物をするように命じた。そして神はアベルの供え物は受け取り、カインの供え物を受け取らなかった。カインはその時、どのように感じただろうか。神は自分を愛していないという疑いであり、不信だ。そしてその思いが高まり、その怒りは神に愛されているアベルに向かう。

カインはアベルを殺害することでその疑い、不信、憎悪といった思いを暴発させていった。現代人の多くはカインの宿命を引きずって生きている。彼らは失ってしまった「愛されている」という実感を必死に探しながら彷徨う。

■

「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2019年7月14日の記事に一部加筆。