文芸評論家の小川榮太郎氏は、『約束の日 安倍晋三試論』で安倍首相復活のイデオローグとして世に広く知られることになった。そのときは、保守派の論客によるヨイショ本という誤解もされたが、実際に安倍氏が大宰相としての評価を受けるようになったなかで読み返せば、小川氏の慧眼はただ者のそれではなかったことが分かるだろう。

その小川氏は、昨年は月刊『新潮45』廃刊のきかっけになる小論文を書いたり、朝日新聞社から5000万円という巨額損害賠償の訴えをされたことでも話題になった。

いずれも、表現に誤解を招くくらいのことはあったかもしれないが、伝統ある雑誌を廃刊にするような話でもなかった。大金持ちでその名声は在野の文芸評論家がちょっとやそっと気に入らない批判をしたからといってびくともしないのに朝日新聞がどうして、という印象だった。

そういう意味では、偽リベラル界隈にとってよほど怖れねばならない危険性がどこにあるのかこそ分析に値するのかもしれない。

しかし、本人は本職が文芸評論家であり、代表作は『小林秀雄の後の二十一章』だと強調する。しかも、大学で専門としたのは音楽美学なのだという。

その小川氏が書きたくて書いたのがこの『フルトヴェングラーとカラヤン クラシック音楽に未来はあるのか』(啓文社)という新著だ。こういう本になると、いくらベストセラー作家といえども、小川氏のファンとテーマのファンが一致するわけもなく、なかなか出版社もみつかりにくかったはずだが、啓文社の漆原亮太社長の男気で実現したと言うことらしい。

私も販売に少しでも協力できればということで、かつて東京大学管弦楽団でチェロの首席をつとめ、クラシック・ファンとして知られる松田学・元衆議院議員にお願いして、彼のネット番組で小川・松田・八幡の鼎談をしてはと提案して実現した。

自分たちでいうのもなんだが、けっこう、面白い出来になったと思うので、ご覧頂ければ幸いだ。

本の方だが、戦後生まれで若い頃からレコードやCDを聞いてクラシック音楽を愛好してきた人にとっては、この上もなく面白い本になっていると思う。分厚い本を読み出したら止まらなくて、仕事に差し障るという「苦情?」も多い。とくに、内容が内容だけに実際にCDで再確認したくなるからたちが悪い。

もちろん、フルトヴェングラーとカラヤンを題材にした単行本は、それがタイトルになって、しかも、日本で出版されているものだけで4冊もあるし、タイトルにはなくとも内容でそれが主たるテーマになっているものも何冊かある。

しかし、それらがどちらかといえば、両者の葛藤に関心が偏っていたように思う。もちろん、それも面白いのだが、音楽論はどっかにいってしまったような気もしていた。

それが本書では、本当にクラシック音楽が好きな人が、音楽を楽しむために論じているという姿勢が好ましく感じられる。

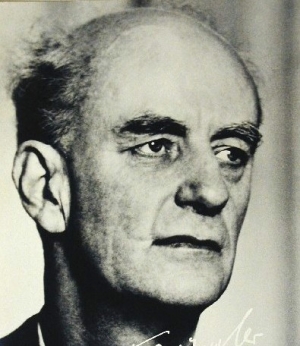

フルトヴェングラー(1886〜1954、画像は日本フルトヴェングラー協会公式HPより:編集部)

全体的にいえば、小川氏はやはりフルトヴェングラーにより惹かれているのは明白ではある。というか、これまでの証言ものが、好き嫌いは別として、フルトヴェングラーがいかに若いカラヤンを警戒し行く手に立ちはだかったかということを紹介することで、結果的に、カラヤンの天才ぶりを際立たせてきたから違いがでてくる。小川氏はそういう傾向を批判している。

小川氏は1967年生まれでもちろん戦後教育の世代だが、感覚的には旧制高校文乙(ドイツ語が第一外国語)チックな文化人である。旧仮名遣いにこだわりも見せている。

それゆえか、小川氏の理想は第二帝国からワイマール時代的なドイツ文化がめざした音楽観をもって価値基準の軸に据えておられるようだし、それはまさにフルトヴェングラーが体現していたものだ。

ゲルマン至上主義とか、欧州文明としての理想の根源をギリシャの遺跡や遺物に求める感覚である。もちろん、精神主義を大事にするから、音そのものの美しさとか、精神の感動を自ずから引き出してくれるからあまり作為的な感情移入をすると邪魔なものが多くなりすぎるのでないかとかいう発想はない。

となると、たとえば、モーツァルトはそもそもイタリア音楽の作曲家だったのではないかとか、ベートーベンの時代のウィーンにドイツ主義チックな発想は萌芽くらいしかなかったのでないかとか疑問も出てくる。

また、ドイツのインテリはラテン語の世界で育ち、ゲーテもワグナーでもブラームスでもイタリアをこよなく愛したはずとかとも思う。現代のドイツ人も「夏に一か月イタリア人のように暮らすために11か月ドイツ人として働き我慢する」といわれるほどだ。

そのあたり、ラテン的教養と趣味がない日本のドイツ好きの人たちのドイツ文化像はそもそも歪んでいるのでないのでないかと思う。だいたい、ロマンティック街道辺りに行くと日本人観光客だらけだが、ほかのヨーロッパの国の人々もさらにはドイツ人もドイツに観光に行く日本人は変わった趣味の持ち主だと思っているのである。

私はカラヤンを聴いていると、統合ヨーロッパの時代にふさわしい各国いいとこ取りの要素が入っていて、それがむしろ好ましく思えるし、ベートーベンなどについていえば、そちらの方が、彼が生きた時代精神にマッチしているのでないかと思えるのだ。

また、小川氏は他の日本人と同じように、老人の円熟芸が好きなのだと思う。だから、フルトヴェングラーはもちろん、カラヤンについても晩年の演奏がお好みだ。

しかし、ベートーベンの全盛期は30歳代である。30歳代でかいた楽曲をもっともうまく表現できるのが70歳代とか80歳代というはずもなかろう。

小川氏はたとえばカラヤンが40歳代のころのロンドンのフィルハーモニア管弦楽団と録音どあまり評価していないが、私はそれがもっとも優れた録音であることも多いと思う。かつて、カラヤンが死んだとき、フランスの音楽評論家が投票で選んだ最高のレコードはそうしたなかの『コシファントゥッテ』(1954~55年に録音)だった。

バースタインの一連の録音でもニューヨーク時代のものは良くないと仰るのだが、私はむしろそっちが好きだ。

文学作品でもノンフィクションでもむしろデビュー作がいちばんいいなんて言うことも多い。私自身もデビュー作である『フランス式エリート育成法~ENA留学記』(中公新書)は、書くのにかけた時間にしても断然、長いし、いまでももっともお気に入りの著作だ。

なお、この動画のなかには、私や松田氏が今上陛下と直接かわした音楽談義についての思い出も含まれている。恐れ多いので文字起こしはしないが、ぜひ、聞いていただければ幸いだ。

![]()

八幡 和郎

評論家、歴史作家、徳島文理大学教授

追記:松田氏とは参議院選挙の分析をした番組もあります。