河田東海夫

元原子力発電環境整備機構(NUMO)理事

元核燃料サイクル開発機構(JNC)理事

基数で4割、設備容量で三分の一の「脱原発」

東電は7月31日の取締役会で福島第二原発の全4基の廃炉を正式決定した。福島第一原発事故前、我が国では54基の原発が運転されていたが、事故後8年以上が経過した今なお、再稼働できたのはわずか9基にとどまる。

その一方で、この間に21基の廃炉が決定され、残るのは33基になってしまった。基数で4割、設備容量で三分の一の「脱原発」が達成されたことになる。残された原発の合計設備容量は約3,300万kWで、建設中の2基分を加えても3,600万kWにとどまる。

一向に鎮まることを知らない国民の原発忌避感情に押され、政府の原子力への取り組みはきわめて及び腰で、昨年策定した第5次エネルギー基本計画では「可能な限り原発依存度を低減する」ことを明記し、原発縮減が正しい国策であるかのような印象を国民に与えている。

既に崖っぷちに立つ2030年原子力比率20~22%

その一方で、エネルギー基本計画では、パリ協定で約束した温室効果ガス削減目標達成のため、2030年のゼロエミッション電源比率を44%程度と見込んでおり、そのうち原子力比率は20~22%を想定している。

この比率達成のためには、稼働率80%なら3,200万kW前後、70%なら3,600万kW前後の原発設備容量を必要とする。これはちょうど、建設中も含めた残存するすべての原発の運転に相当する。

ところが、柏崎刈羽原発を擁する柏崎市では、桜井市長が東電に1~5号機の廃炉計画提出を求めている。もしこれが実現すれば、日本はさらに550万kWの無炭素安定電源を失うことになるが、このロスは太陽光などの変動型再エネで埋めることはできない。

しかも、新規制基準への適合性審査は、規制委員会の予見性を欠き効率性を無視した唯我独尊的対応で大幅に遅れ、残存原発のすべてが再稼働可能かどうかの見通しも立っていない。これでは、日本はパリ協定を守れない落第国になってしまう。

政府は、去る6月26日、パリ協定で求められていた我が国の温暖化対策の長期戦略を国連に提出し、温室効果ガス排出実質ゼロの「脱炭素社会」実現を目指し「2050年までに温室効果ガスの80%削減」という長期目標に大胆に取り組むと宣言した。

具体的には、再エネの主力電源化を掲げているが、そのためのコスト低減や系統制約の克服、調整力の確保等に関しては、今後の技術革新頼みの色合いがきわめて濃い。

他方、原子力に関しては、エネルギー基本計画の腰の引けた方針をそのまま盛り込んでいるに過ぎず、原子力を温暖化対策の切り札として積極利用する積りはないと言っているのに等しい。

米国サイエンス誌とIEA報告の警告

ところで、本年1月11日発行の米国の「サイエンス」誌は、エネルギー脱炭素化に貢献できる原子力の役割を再認識すべきとだの社説を発表した。

同社説は、既存原発の利用は発電分野における炭酸ガス放出回避の最も経済的な方法であり、原子力なしでの本格的脱炭素化は、平均発電コストを2~3倍高めるとし、既存原発の温存と新規建設の検討が必要との見解を表明している。

また、日本、韓国、ベルギー、スペイン、スイスに関しては、脱原発の厳しいリスクに直面しているとし、「強力な対策が必要」との警告を発している。

また、国際エネルギー機関(IEA)は、同機関として初めて原子力に焦点を絞った報告書「クリーン・エネルギー・システムにおける原子力発電」を5月末に公表した。

報告書は、日本を含む先進諸国で原発の閉鎖が加速する傾向を指摘し、具体的ケーススタディの結果から、このまま放置すれば、低炭素社会への移行の困難性と経済負担が著しく増大するとの警鐘を発した。

原発を維持させるためには、政府がしかるべき政策支援を行う必要があるとし、原子力がもたらす環境面やエネルギー供給保証面での利点を正当に評価し、他の低炭素エネルギー源と対等の優遇措置を与えることなど、いくつかの具体的支援策を勧告している。さらに、欧州原子力産業会議(FORATOM)も同様の趣旨のポジションペーパーを7月10日に発表している。

気象学者たちは脱「反原発」を訴え、反原発団体UCSは原発容認に転じた

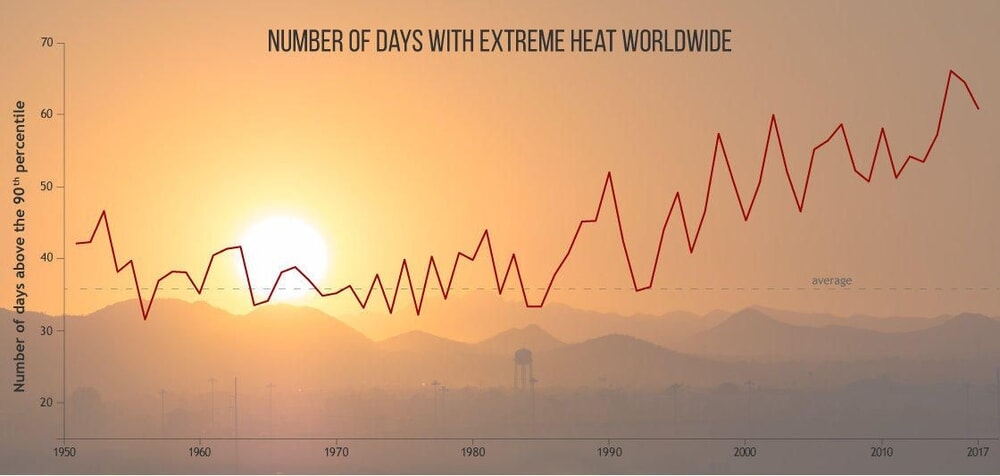

昨年、我が国は記録ずくめの暑い夏を体験した。今年は欧州が異常熱波に見舞われ、7月の世界平均温度は史上最高だったと報じられている。下図に示すように、世界における異常高温発生頻度は1980年ころから確実に上昇を続けている。

今世紀後半の本格的脱炭素社会実現に向けては、あらゆる有効な手段の効果的投入が求められる。COP21の議論当時、ジェームズ・ハンセン氏(コロンビア大)やトム・ウィグレイ氏(豪州アデレード大)ら4人の著名な気象学者は、原子力を除外した温暖化対策では十分な実効性が期待できないとし、原子力に反対する環境保護団体の指導者たちに、偏見を棄てて原子力を支持するよう訴えて反響を呼んだ。

米国では近年シェールガスの成功による天然ガス火力の経済性向上に押され、寿命を残した原発の早期停止が加速する傾向がある。

かつて原発反対運動を先導してきた「憂慮する科学者連盟」(UCS)は、昨年、米国では35%の原発が経済性を理由とした閉鎖の危機に立たされているとの報告をまとめ、温暖化対策の後退を回避するため、連邦政府や州政府に対して原発運転継続支援のための経済優遇策導入を勧告した(注)。

実際、米国では今年1月までに7基が運転を停止し、さらに24基の停止の意向が各地の電力会社から示されていた。

こうした中、ニューヨーク、イリノイ、コネチカット、ニュージャージーの4州では州政府の支援策が功を奏し、合計12基(約1,200万kW)が停止を免れた。

一方、脱原発世論の強いカリフォルニアなど、支援に後ろ向きの州では、12基が早期閉鎖に追い込まれつつある。いずれにしても、ビロルIEA事務局長が指摘するように「原子力の将来については、政策立案者がカギを握っている」。

政府は、脱炭素社会実現のための主要戦力として原発の地位回復を

世界で本格的脱炭素社会を目指す真剣度が高まるにつれ、各方面から無炭素安定電源である原発の役割の重要性を再認識し、その温存を図ることの重要性を訴える声が出始めている。

長い時間軸でみると、化石燃料資源の消耗は避けがたい現実であり、原子力の長期安定利用は、そうした時代に予見される危機を回避するための最大の武器となる。

とくに化石燃料のうち、石油・天然ガスに関しては、シェールガスなどの非在来資源を含めて2020~2040年の間に生産ピークを迎え、その後は生産減退が予見されている。それほど遠い先の話ではない。

エネルギー自給率が10%にも満たない我が国では、温暖化対策上はもちろんのこと、将来のエネルギー危機回避のためにも一定規模の原発を維持し、必要に応じ利用拡大できる備えをしっかりと固めておく必要がある。日本で使用する原油の8割以上が通過するホルムズ海峡の昨今の緊張は、あらためて日本のエネルギー安全保障強化の必要性を訴えている。

こうした状況下ではあるが、電力自由化の下、政府が原子力に関して後ろ向きの看板を掲げたままでは、日本の原子力は衰退の道をたどるしかない。今サイエンス誌やIEA報告の警告に最も真剣に耳を傾けなければならないのはこの日本の政策立案者である。

国のエネルギー政策の基本的方向性を決める、総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会の令和最初の会合が7月1日に開かれた。

上述のような状況に鑑み、「電源の本格的脱炭素化には再エネと原発の協調的利用拡大が不可欠」との認識の国民的共有化が図れるような議論が、今後この場でしっかりと行われることを期待したい。

その上で、次期エネルギー基本計画では、原子力も頼もしい無炭素電源の主役の一つと位置付けることで、その地位回復を図っていただきたい。

さらに、原子力に対しても無炭素電源としての適切な優遇措置を付与することで、原発温存とリプレース・新増設に対する事業者側のインセンティブを高めていただきたい。

事業者側との意思疎通を欠き、効率性をまったく無視した我が国の規制は、原発再稼働を大幅に遅らせ、結果的に火力発電への過剰依存長期化を招くことで、国費の流出と温暖化対策後退の両面で大きく国益を損ねている。規制業務の迅速化や合理化に向けたテコ入れに、政府も本腰を入れるべき時が来ている。

(注)UCSの具体的主張は下記サイトで見ることができる。もともと原子力に反対してきた組織であるため、極めて抑制的書き方ではあるが、原発の早期停止回避の重要性を明確に訴えている。

The Nuclear Power Dilemma (2018)

https://www.ucsusa.org/nuclear-power/cost-nuclear-power/retirements