新型コロナの犠牲者を実名と写真で報道する英ガーディアン紙

新型コロナウイルスの感染が広がっている。英国ではレストラン、バーなどの飲食店、劇場、スポーツクラブなどが閉鎖され、不要不急の外出禁止令が出ている。

4月に入り、感染による死者は3000人近くとなった。英ガーディアン紙はその中の30人ほどの人生を写真付きで紹介している。

45歳で亡くなったクレイグ・ラストンさんはラグビーを愛する、二人の子供を持つ父親だった。仕事は靴のデザイナー。病状を書き留めていたラストンさんは、自分の葬式に妻と娘たちが立っている姿を頭に描き、こう書いた。「死を怖いとは思わない。だが、自分が亡くなったあとどうなるかと思うと、悲しくてたまらない」。ラストンさんは先月16日に亡くなった。

享年78歳だったレオナード・ギブソンさんは、遺族によれば「典型的な、愉快なアイルランド人だった」。12人兄弟の一人として生まれたギブソンさんは英国北部サウス・ヨークシャー州の工場で働いた後、退職。ガーデニングが趣味だった。伝染性の新型コロナウィルスに感染したために、娘二人はギブソンさんの最期に立ち会うことができなかった。「父と一緒にいられなかったのは悲しい。でも、看護婦さんたちが私たちの代わりに見てくれた」と娘の一人、リサさんが語る。ギブソンさんは、同17日にこの世を去った。

実名報道を基本とする英国らしい記事である。遺族にとって、こうした記事は追悼の意味を持つ。読者は一人ひとりの具体的な人生の物語を読むことによって、同じ人間として悲しみや共感を覚える。不意に愛する人の命を奪ってしまう新型コロナウィルスの恐ろしさが伝わってくる。

英国同様、日本も実名報道が基本だが、このところ、これに対する批判をよく目にするようになった。匿名志向が広がっているという。

メディア側は実名報道の意義を主張するが、国民の少なくとも一部はメディア側の説明に納得していないようだ。マスコミに対する不信感も透けて見える。

澤康臣氏(日本記者クラブサイトより編集部引用)

今年1月、筆者は実名報道についての記事を執筆したが(最後に紹介)、今回は、この問題について豊富な経験と知識を持つ共同通信編集局特別報道室の澤康臣編集委員(取材当時)に現場の話を聞いてみた。

澤編集委員は社会部で司法取材を長く担当し、英オックスフォード大学ロイタージャーナリズム研究所への留学を経て、『英国式事件報道 なぜ実名にこだわるのか』(文藝春秋、現在は金風舎から「イギリスはなぜ実名報道にこだわるのか」としてペーパーバック版で発行)を上梓。その後、ニューヨーク支局に勤務し、アメリカや世界のジャーナリズムの現場を体験した。パナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」から流出した機密文書「パナマ文書」の国際的な調査報道に参加し、「グローバル・ジャーナリズム 国際スクープの舞台裏」(岩波新書)を出版。4月から、専修大学文学部ジャーナリズム学科教授。

当方から澤氏にメールで質問事項を送り、頂いた回答が以下である。数回に分けて紹介したい。なお、同氏の話はあくまで個人的見解であり、所属組織とは関係ないことを付記する。

***

匿名志向が生まれた背景とは

――日本は(英国や米国同様)、実名報道が原則ですね。昔は、本を買うと、後ろに著者の名前以外に住所、電話番号まで載っていた記憶があります。でも、今は、テレビ番組を見ると市民の顔や姿をぼかせて隠す例が多々ありますし、本の後ろの著者情報では名前だけが載るようになりました。個人情報をぼかす、あるいは載せないという現象が出てきたのは、いつ頃なのでしょう?きっかけはあるのでしょうか。

こうした傾向が社会全体で一気に強まったのは、2003年につくられた「個人情報保護法」以後だと思います。当時、有名人や公人が年金を未納のままにしていた「年金未納問題」が議論になる中、福田康夫官房長官(後に首相)が納付状況を記者団に追及され「個人情報」と反論してかわそうとしたことが話題になりました。

個人情報ではあります。同時に、しかし公共性が高い情報でもありますよね。公共情報でもあるのに「個人情報」と指摘すれば、他人は立ち入ってはいけない…そんな空気が一気に強まったと考えています。個人情報とプライバシーは全く別概念なのに、個人情報に関連することは「一般人が触れてはならない特殊情報」であるかのようなピリピリした雰囲気ができつつあります。

それ以前から個人情報や実名に対する警戒感はありました。1970代から80年代にかけ、事件報道で容疑者の名前を匿名にするべきではないかという主張が起きるようになりました。

犯罪に関わった疑いを持たれ、逮捕された容疑者が「自分は無実」と訴えたり、実際その後に不起訴や無罪になるなど有罪判決に至らないケースもかなりあります。それなのに、警察に摘発された段階で極悪人と決めつけたような報道をするのはおかしい--そういう批判が高まったのです。死刑確定後に再審無罪になったような事件でも、最初の逮捕段階の報道は、容疑者に対する激しい非難でした。

こうした報道は社会に対し、容疑者や事件への見方をゆがめ、偏見を煽ってしまいます。また当事者にとっては、受けるべきでない非難を受けることになります。無実であれば堪えられないことでしょうし、仮に真犯人であっても許される度を超えた非難であることも多々あると思います。

こうした報道によって容疑者が過大なダメージを受けないよう、有罪確定まで、あるいは起訴(検察官が、罰するよう求め刑事裁判を起こすこと)までは匿名にしようという主張です。

写真AC:編集部

ただ、本来の問題は、報道が警察の言うことを丸呑みしたり、あたかも犯人であることが最終確定したかのように扱ったり、かさにかかって容疑者を事実を超えてあしざまに描いたりすることです。

犯人だという法的な判断が下されたわけではないことを踏まえ、しかし警察が疑いを持って捜査が進んでいるという事実はあり、そこを「より良く、より公正、正確に報道する」ことが求められるように思います。これは「容疑者の名前を報道しない」ことと直ちには結びつかないと私は考えています。

容疑者を匿名にするという考え方は、社会にとっていい報道、記録といえるかということ以上に「本人の利益」に重点を置いた考え方といえるのではないかと私は見ています。でも「匿名にする」という手法は単純でわかりやすく、即効性がありそうです。容疑者を代弁する立場の弁護士さんたちなどにすれば、報道をもっと公正にうんぬんより「逮捕されたことを社会に知られない」ことは切実で現実的な価値が高いと受け止められるでしょう。

70-80年代以後に高まったこれらの意見に対し、メディア界が真剣に反論したという印象が私にはありません。なぜ英語圏のメディアはニューヨーク・タイムズにせよBBCにせよ徹底的な実名報道をしているのかということを、この段階で考えたり悩んだりしておくべきだったのではないかと思うこともあります。

判例雑誌も匿名志向に

90年代になると、こんどは法律家が使う「判例時報」「判例タイムス」などの判例雑誌が匿名になっていきます。かつては判決文の真正な中身、つまり実名も含めたものが掲載されていましたが、今はだいたいXとかYとか匿名化されています。いわば歴史的な判決を導き出した本人が見えなくされているといいますか…。

英米の判例は原則全てスミス対ジョーンズとかアメリカ合衆国対ブラウンとか、原告・被告の実名をつけて呼ぶし、判例集も原則実名のまま掲載しています。一方、日本の今の弁護士さんや裁判官は匿名判例集で勉強するので、それがふつうに思えるのだと思います。日本式の匿名判例だと、裁判を闘って判例というルールを作ってくれた当事者の存在を想う機会は英米の法律家より乏しいかも知れませんね。日本でこういう匿名の判例集や法律書が増えてきたことが「事件を知るのに名前は不要」という発想を強化した可能性があります。

でも、「事件の類型」や「裁判所の考え方」を知るには当事者名がなくてもある程度可能な場合もありますが、その前提になった個別の事実関係を直ちに信じることなく検証するとなると、固有名詞がなければ不可能です。冤罪検証で事件現場を訪れたり関係者の聞き取りをしたりすることが大切になるのはその典型です。

2000年ごろには、犯罪被害者保護の流れの中で「被害者の匿名」という動きが強まります。被害者や遺族の権利が乏しく、時にメディアからも捜査機関からも問題ある対応を受けてきたことは深刻で、これは私も含めて強く反省しなければならないことであることは言うまでもありません。ただ、それとともに「被害者や遺族が希望しない限り、被害者の名前を社会に知らせない」という求めが強まりました。そこに、冒頭に述べた個人情報保護の波も加わったというのがあります。

「2ちゃんねる」と「匿名文化」の広がり

もう一つ、日本において重要な要素があります。1995年ごろからインターネットが普及するのですが、2000年ごろに発達した巨大匿名掲示板「2ちゃんねる」はネット上のコミュニケーションの在り方に大きな影響を与え、身元を隠して発言する「匿名文化」が広がりました。

日本のツイッター利用者は75%が匿名で利用、英米では30%台という顕著な差が2014年の総務省調査で明らかになっています。英オックスフォード大ロイタージャーナリズム研究所の調査では、調査対象38カ国・地域のうち日本は唯一、実名原則のフェイスブックがツイッターやユーチューブより使われない国です。少なくともサイバー社会において、名前を明らかにして登場したり意見を言ったりということは、日本では特別な行為にみえるのかも知れません。

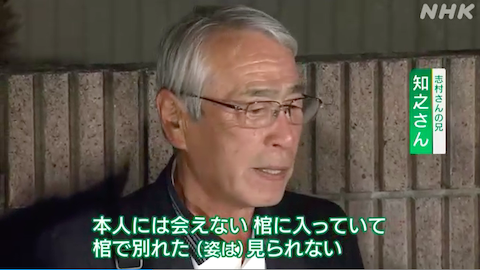

一方、テレビの世界でもぼかしが多用されるようになっています。いつ頃から、という分析はテレビ報道界の方にゆだねたいと思いますが、路上やそこから見える建物の外観など、社会に生きる誰もが見られる前提になっているものを、テレビに映すときにはぼかすとか、あるいは通常の事件の目撃証言をする市民の顔をぼかしたり首から下だけを移したりというのは英米では考えにくいことです。こちらは、技術が発達し、狙ったターゲットにぼかしをかけることが簡単にできるようになったことが大きなきっかけではないかと聞いたことがあります。(続く)

***

筆者による関連記事:

編集部より;この記事は、在英ジャーナリスト小林恭子氏のブログ「英国メディア・ウオッチ」2020年4月3日の記事を転載しました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、「英国メディア・ウオッチ」をご覧ください。