気が付けばもう2月も残すところあと僅かになってしまいました。もう年始とも呼べないタイミングですが、遅まきながら毎年恒例?のスポーツビジネストレンド予測です。今年は以下の8つの流れが来るのではないかと思います。

Andrew Stein/iStock

施設衛生認証ビジネスの流行

米国では、ようやく無観客フェーズが終わりつつあり、条件付きで観客を入れたフェーズに入っていきます。例えば、NY州はちょうど昨日から収容人数1万人以上のエンタメ施設は、キャパシティ10%を上限に観客を入れることができるようになりました。ただ、ワクチンも出来て接種が開始されたとはいえ、一般国民に普及するにはあと数か月はかかるでしょうから、依然として感染対策はスポーツ観戦での大きな課題です。

特に米国は死者の数が50万人を超え、第一次大戦+第二次大戦+ベトナム戦争の戦死者数を超えてしまいました。世界の人口の5%に過ぎない米国における死者数が全世界の20%を占めるのは異常事態で、先進国とは思えませんが、これはトランプ政権が感染症対策を政争の具にしてしまった責任が大きいと思います。まあそれはそれとして、仮に万全の感染対策を行っても、相手が目に見えないウイルスだけに、安心して試合会場に来場してもらうためには、認知的な(ある意味PRも兼ねた)感染対策が不可欠です。

こうした中、昨年の夏ごろから注目されているのが、施設衛生に関する認証制度です。GBAC STARやWELL Health-Safetyなどの業界団体によるものから、大手施設運営者によるもの、ヘルステック企業によるものなど、雨後のタケノコのようにいろいろな制度ができています。このあたり、米国企業のコロナにもめげずに商魂たくましい様子は、「転んでもタダでは起きない」という気概を感じさせ、大変心強いですw。

個人的に、ワクチンの効果があることが前提ですが、コロナは一過性の騒ぎで終わると思っていますので(最終的にはインフルエンザと同じような扱いになる)、恐らく米国では経営者もファンも今年を過渡期のシーズンとして様子を見たあと、2022年のシーズンからは以前の様に何事もなかったかのようにフルキャパでの試合実施に戻っていくものと思っています。その意味では、認証ビジネスも盛り上がるのは2~3年程度でしょう。

日本では清水建設さんがオフィスビルを対象に似たような取り組みを始めたことがニュースになってましたね。キーワード文化の日本では認証は重宝されると思うので、ビジネスチャンスの匂いを感じます。

衛生カテゴリ協賛の伸び

これは施設衛生の認証と同じ背景ですが、昨年半ばからスポンサーシップでは衛生カテゴリがホットです。除菌グッズメーカーやヘルスケア企業とパートナーシップ契約を結んで消毒・除菌プロトコルを作成したり、新たに建設される施設の共同設立パートナーに医療機関を迎え、感染対策に万全を期すなど、今までに見られなかった取り組みが生まれています。この流れは、少なくとも今年いっぱいは続きそうです。

ファンエンゲージメントの見直し

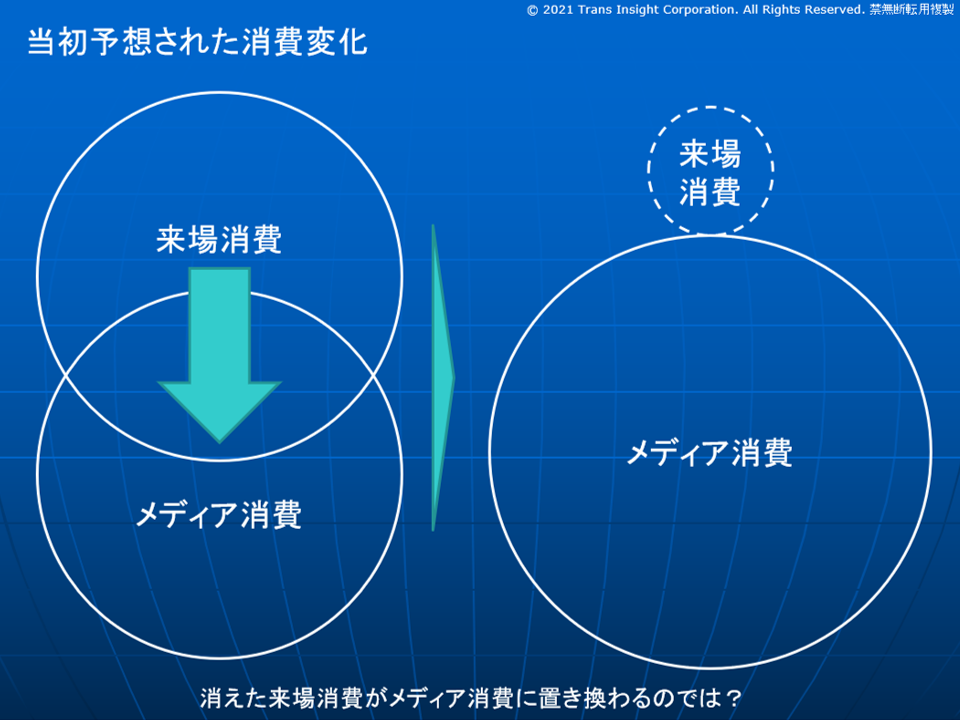

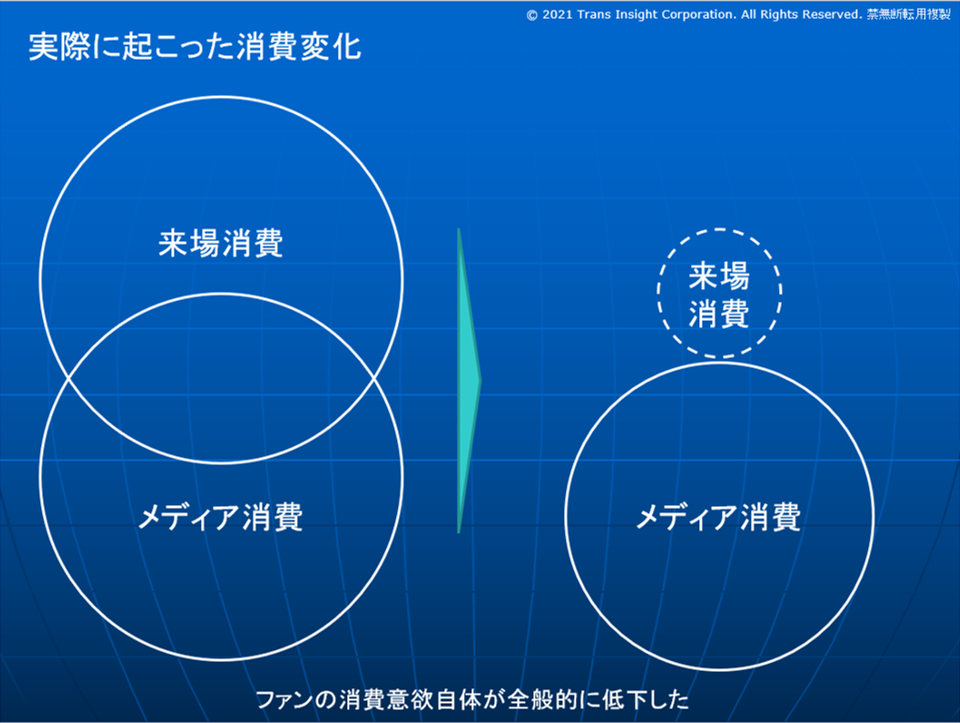

Withコロナの現フェーズで、日米ともに大きな課題になっているのがこれです。無観客の試合開催により、来場消費が消失してしまったわけですが、当初はそれがメディア消費に転換されてテレビ視聴者数はむしろ伸びるだろうと予想されていました。しかし、ふたを開けてみたら、シーズン再開後のプロスポーツのテレビ中継の視聴者数は、ほとんど例外なく減少してしまいました。

当初は、僕もツイートの中で言っているように、7月から一斉にプロスポーツがシーズンを再開したことが視聴者の奪い合いにつながったことが大きいのではと見ていたのですが、その後、ワールドシリーズもスーパーボウルも近年稀にみる視聴者数の減少を経験することになります。

ここまで来ると、スポーツ間のカニバリだけでは説明がつきません。今、仮説としてファンの熱狂を生み出すエンジンとしての(観客を入れての)試合開催が行えなくなってしまった結果、応援対象へのエンゲージメント(興味・関心)が全体に低下したために、全般的な消費意欲の低下を招いたのではないかと考えています。イメージ的にはこんな感じでしょうか。

ですから、まずは低下したエンゲージメントを高めるステップを踏まなければなりません。一足飛びに来場消費に代わる新しい収益源(キャッシュポイント)を作ろうとする話も聞こえてくるのですが、消費意欲が衰えている今、いくらキャッシュポイントを増やしても砂漠に水を撒くような結果になってしまいかねません。

今、米国では、どのスポーツリーグも来るべき観客を入れた試合開催に備えて、エンゲージメントを高める場を作ろうと必死ですが、B2Cで無理にマネタイズする動きは少ない印象です。あっても、B2Bで既存のスポンサーシップに価値を乗せる形とかですね。ここは「Replace」ではなく「Enhance」という視点が重要になってくるのではないかと思います。今年1年は、2022年からの通常開催に向けてファンエンゲージメントを再構築する年になりそうです。

テクノロジーの先取り的導入

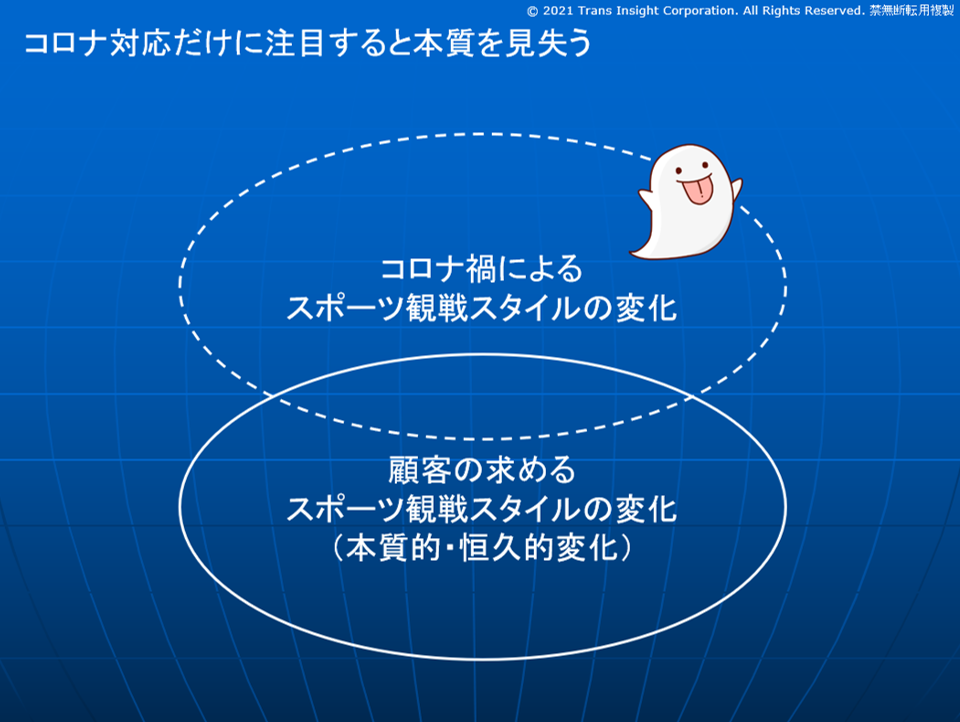

コロナ禍によるスポーツ観戦形態や事業モデルの変化の可能性がDXとかスマート〇×といった流行り言葉の文脈で語られること喧しいですが、テクノロジーやコロナ対応だけに注目すると本質を見失うので注意が必要だと思います。米国スポーツ界では、このまま順調にワクチンが普及していけば社会的距離政策といった衛生対策は順次緩和・撤廃されているシナリオを前提に通常復帰への道筋が検討されており、施設の運営・設計などにおいてもコスト負担の限定的な暫定的対応が基本となっています。客席の設計見直しなど大規模なハードの変更を伴う改修はまだ検討されていない状況で、過剰反応しないようにすることが大切です。

言い方を変えれば、コロナで強いられた観戦形態の変化は、ワクチンが広まれば消えてなくなってしまう可能性が高いわけです。ですから、変化の可能性を把握しておくことは重要ですが、投資リスクを負う事業者としては、どこまでが「確実な変化の本質」で、どこからが「不確実な変化の可能性」なのかを見極めておく必要があります。本質を踏まえない変化は、お化けと一緒で「起こるぞ、起こるぞ」と言って結局起こらないわけです(お化けは「出るぞ、出るぞ」と言って結局出ない)。

よって、あるべき問いの立て方は「コロナ(テクノロジー)がスポーツをどう変えるか?」ではなく、「顧客の求める本質的な変化は何か?」「その中でコロナ(テクノロジー)が加速するものはあるか?」になるのではないかと思います。1940年代にテレビ放送が開始された時に、「これでスポーツを現地で観戦する人はいなくなるだろう」と言った人がいたそうですが、本質を見失うとそういう議論になってしまいます。

こう考えると、確実に起こる変化としては、「未来の先取り的活用」が挙げられます。例えば、紙チケットを廃止してデジタルチケットを導入することは、感染対策上の効果もさることながら、顧客情報収集の観点からはいずれ行われなければならない必須の取り組みです。日本のスポーツ界ではチケット販売にまだまだポテンシャルがありますが、その前提としてシーズンチケット比率を高めたり、再販市場を整備したり、企画・グループチケットを充実していく必要があります。この際、転売・譲渡により購入者と来場者が違うケースや、グループ購入の代表者購入以外について来場者情報を正確に把握するにはデジタルチケットがMUSTです。感染対策としてタッチレスを実現することが重視されていますが、これが本質的には来場者の顧客体験やマーケティング精度の向上につながります。

デジタルチケットによるタッチレス入場を筆頭に、タッチレス保安検査の導入、AIを搭載したセルフチェックアウトスキャナーを活用したキャッシュレス・タッチレス決済の実現、AIと機械学習を活用したクラウド・インテリジェンス(群衆管理)システムの導入など、ここ数か月で僕がざっと把握している事例だけでも枚挙にいとまがありません。こういう必ず必要になる未来の先取り的なテクノロジーの導入は、今年どんどん進んでいくでしょう。

オンライン賭博普及による収益化の加速

2018年5月にスポーツ賭博を禁止していた連邦法PASPAに違憲判決が出て、実質的に州にその許認可権が与えられてから3年弱が経ちました。昨年11月時点で、全米50州のうち20州で既に合法化され、6州で最近合法化法案が可決し、さらに21州で合法化法案が審議されています(つまり、合法化への動きがないのは3州だけ)。

合法化と一言で言っても、その内容は州によってまちまちなのですが、ざっくり見ると対面式(既存のカジノや競馬場まで行って賭ける)しか許可しない州と、対面式に加えオンライン賭博まで許可する州に分かれます。オンラインを許可すれば、取引量は大きく増えますから、州に支払われるライセンス料も大きく伸びることになります。ただし、ネット経由にすれば未成年者の利用や八百長のリスクも高まるので、諸刃の剣です。

ちなみに、僕が住んでいるNY州の場合は現時点では対面式しか許可されていないので、州内にあるカジノまで足を運ばないとできません。一方、隣のNJ州はオンライン賭博も認めているので、携帯アプリを使って簡単にスポーツ賭博を楽しむことができます。僕も試しにNJ州のカジノまで行って対面とモバイルと両方やったことがあります。多くの人は、カジノ内に設置されているスポーツ賭博ラウンジに行って、数々のスポーツ中継のモニターを見ながらスマホ片手にアプリ経由で賭博を行っているケースが多いようでした。

実は、NJ州のスポーツ賭博の取引額は既にラスベガスのあるNV州を抜いて全米トップなのですが、今はコロナ禍で外に出歩けないこともあり、昨年12月のNJ州の取引額の93.3%はモバイルベッティング(オンライン)です。米国の自治体はどこもコロナで財政難に拍車がかかってきていますから、NY州も今年に入って知事がオンラインでのスポーツ賭博を合法化する意向を示しています。

こうした動向を受け、スポーツ組織としては短期的にはスポンサーシップの枠組みでスポーツ賭博事業者を受け入れ、収益化を図るところが増えてきています。クラブラウンジの命名権などを提供する形が多いですね。また、一部フットワークの軽いNBA球団やMLB球団の中には、スタジアムやアリーナに隣接する形でスポーツ賭博ラウンジの建設を始めているところも出てきています。厳密にいうと、まだスポーツリーグは球団が対面式の賭博場を施設内に設置することを許可していませんので、対面式を作る場合は観戦客とは別動線で入口に分けてという形の設計になっていますが、これが連携するのも時間の問題でしょうね。

また、スポーツ賭博はいわゆる「Snack視聴」(ながら視聴)の文脈と親和性が高いと言われており、新たなファン層の開拓も期待されているところです。長期的には、スポーツ賭博ファンが新たなペルソナとして定義され、チケット販売やOTTなどB2Cの新規顧客としても存在感を高めていくことになると思います。

スポーツ組織としては、自身が賭博事業者になるわけにはいきませんから、スポーツ賭博事業者とのパートナーシップを通じて既存収益源に追加収入を生み出したり、賭博客を新規顧客として取り込んでいく形になります。モバイルベッティングが普及すれば、こうした動きは一気に加速していくでしょうから、スポーツ施設やメディアコンテンツの設計も変わっていくでしょう。

不動産業化する球団経営

球団経営の不動産業化は昨年のトレンド予測でも言及しましたが、まあ不動産は息の長い事業なので、今年もその流れは変わらないのではないかと思います。

球団経営の収益性を高めるにはいくつかの段階がありますが、まずは「球団と球場の一体経営」の実現です。この基盤をしっかり構築できないと、いくらチケット販売やスポンサーシップで頑張ろうとしても限界があります。「一体経営」の次に来るのが、「事業の多角化」と「施設の多機能複合化(街づくり)」です。街づくりを1つの事業と捉えれば、多角化の一環と考えることもできますが。

例えば、北海道日本ハムファイターズの新球場プロジェクト(2023年竣工予定)なら既に施設がオープンする前から、不動産会社の日本エスコンが命名権を取得したり、昨年12月にはEモビリティカテゴリでBYDジャパンがパートナーシップ契約を締結したりしています。施設建設プロジェクトの場合は、街づくりの発想が必ず必要になるので、既存の球団事業とは全く別の考え方・スキル・人材が必要になります。

球団自身が不動産開発を一から十までできるわけではありませんから、その線引きや必要な人材の獲得に加え、パートナー企業を巻き込みながら一体感を持って進んでいけるビジョンをしっかり言語化して持っておくことが極めて重要になると思います。また、後述するように、今後5年くらいは日本で(特にアリーナの)建設ラッシュになると思うので、法人パートナーの奪い合いになると思います。それを見越して、きちんと他のプロジェクトと差別化できるポイントなども意識できていると素晴らしいと思います。

学生アスリートのプロ化

年収100万ドルのADや1000万ドルのヘッドコーチが存在するNCAAにおいて、「学生の本文は学業であり、学生アスリートはプレーの対価としての報酬を受け取ることはできない」とするアマチュア規定は、多くのアメリカ人にとって商業主義を強力に推進するNCAAの欺瞞の象徴と見られています。既にアマチュア規定は2016年に不当な取引制限として反トラスト法(日本の独禁法)違反の判決が確定しているのですが、進まない改革に周囲からの批判が強まっています。

さらにこのコロナ禍で体育局の収入が激減し、営利企業が不採算部門をリストラするがごとく収益力のないマイナー競技を廃部にする大学が続出しています。

結局(やっぱり)大事なのはスポーツを通じた教育機会の提供より金儲けだったことが可視化されたわけですが、これに対してNCAAの改革が遅々として進まないこともあり、いまだかつてないほど周囲からのプレッシャーが厳しくなっています。

まずは学生自身がNCAAや大学を相手取って多数の訴訟を起こしています。最近だと、廃部になった運動部の部員がその撤回を求めて裁判を起こすケースが増えています。また、学生への報酬の支払いをなかなか実現しないNCAAに対して、奨学金制度における上限の撤廃を求めた訴訟も佳境に入っています(第一審、控訴審ともにNCAAが敗訴し、今年最高裁での判決が出る予定)。奨学金に上限がなければ、それを事実上のプレーの対価としての報酬を支払う仕組みとして使えるようになるからです。このように、あの手この手でNCAAの既得権に切れ込んで学生の無償労働を解消する訴訟が増えていますし、これからもさらに増えるでしょう。

次いで、州政府からのプレッシャーです。2019年9月にCA州が大学学生アスリートにプロ選手同様にエンドースメント契約の締結やエージェントの利用を認める法案(通称NIL法。NILは肖像権を示すName, Image and Likenessの頭文字)を可決したのですが、この動きが全米に広がっています。

この動きはさらに加速し、今や州政府だけでなく、連邦議会でも同様の法案が審議されている状況です(内容の異なる複数の法案が出ている)。特に2020年の大統領選挙に民主党から出馬したコリー・ブッカー議員らが昨年12月に提出した「College Athletes Bill of Rights」には、単に肖像権を活用したビジネスを学生選手に認めるだけにとどまらず、学生アスリートが大学の契約しているブランド以外の企業とマーケティング契約を結ぶことを認めたり、体育局の収益を資金源とする医療基金を設置し、そこから学生アスリートの医療費をサポートする、コーチの報酬や施設運営費などの費用削減が可能なら部活動を廃止することを禁止するなど、学生選手をサポートする非常に斬新的な内容になっており、拍手喝さいを浴びています。

ちなみに、気の早い西海岸のスポーツ強豪大学は、ハリウッドのクリエイティブエージェンシーとパートナーシップ契約を締結し、NIL法による肖像権ビジネスを支援するスタジオを学内に設置することで選手のリクルーティング活動で他校に差をつける動きを見せているところもあります。要は「うちに来ればハリウッドの一流プロダクションのサポートで、君がマネタイズしやすいような動画制作や企画立案をしてあげられるよ」というわけです。

ところで、実はNCAAは今年1月に独自のNIL規制を設ける予定だったのですが、既存の大学スポンサー企業との利害衝突が起きそうな学生アスリートの商業活動を禁止することができるといった内容に連邦議員や州政府から批判が殺到し、旗色が悪くなったNCAAは規則制定の延期を余儀なくされています。NCAAとしては、肖像権を用いたマネタイズの手段を学生選手に認めることで、この「Pay for Play」の議論に終止符を打ちたいところだと思いますが、批判の強さから言って難しいのではないかと思います。いずれ、体育局の収益の分配の議論に入らざるを得ないでしょう。長い目で見れば、学生選手も労働組合を組織して、NCAAの経営側と団体交渉を行うような未来になるのではないかと思います。

実は、昨年12月に有識者による独立委員会であるKnight Commissionが、フットボールの有力校が集まるFBSをNCAAから分離する提案を行っているのですが(要はFBSだけプロ化して、残りは“普通の”大学スポーツに戻るという案)、こうした抜本的な改革が行われない限り、学生選手による無償労働を解消する訴訟がこれからもNCAA相手に提起されるでしょうし、いずれにしても学生アスリートのプロ化は止まらないでしょう。

アリーナスポーツの活況

SBJは今年北米市場にオープンするスポーツ施設の建設費総額を58億ドルと予想しています。

数字だけ見ると、昨年比で34%減なのですが、今年の特徴は2007年以来14年ぶりにアリーナの総建設費がスタジアムのそれを上回る「アリーナの年」になることです。何といっても、今年注目のアリーナは11月竣工予定のNYアイランダーズのUBS Arenaですね。それまでにコロナが終息して欲しいところです。また、新規参入するシアトル・クラーケンのClimate Pledge Arenaも気になります。

日本に目を転じれば、今年沖縄アリーナが竣工しますね。春以降も、今までステルスで動いていたプロジェクトが表に出てきたりするでしょうから、日本はこれから5年くらいはアリーナ建設ラッシュの様相を呈してくると思います。

また、Bリーグの初代事務局長を務めた葦原君が4月から新設されるハンドボールリーグの代表理事に就任しましたね。アリーナは、街中への建設が比較的容易で、屋根付きで稼働率を高めやすく、スタジアムで良く起こる“芝問題”もないので、多競技間の連携が容易です。葦原君も言っているように、うまく連携して共に成長していける環境を構築していきたいですね。

編集部より:この記事は、在米スポーツマーケティングコンサルタント、鈴木友也氏のブログ「スポーツビジネス from NY」2020年2月25日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はスポーツビジネス from NYをご覧ください。