Oleg Elkov/iStock

そもそも呉座勇一氏の鍵付きアカウント(=彼が許可していない人には非公開)での発言内容が、最初に流出して問題になったのは2021年3月17日のことである。この日、呉座氏のアカウントのフォロワーではなかった英文学者の北村紗衣氏が、彼女を批判した呉座氏の発言(の写真)をなんらかの形で入手し、公開した(呉座氏の行為に批判的なまとめを参照されたい)。

(①はこちら)

これだけならよくあるネット上の諍いだったが、その後、呉座氏が以前から(正確には1年半ほど前と見られる)アカウントのフォロワーたちとのあいだで北村氏を揶揄していたことが判明する。そうした発言(の写真)についても入手した北村氏が公開し、強く非難したことが契機となって、呉座氏は謝罪し、従来は非公開だった発言履歴を一般に公開。ここから稀に見る規模の大炎上に発展することとなった。

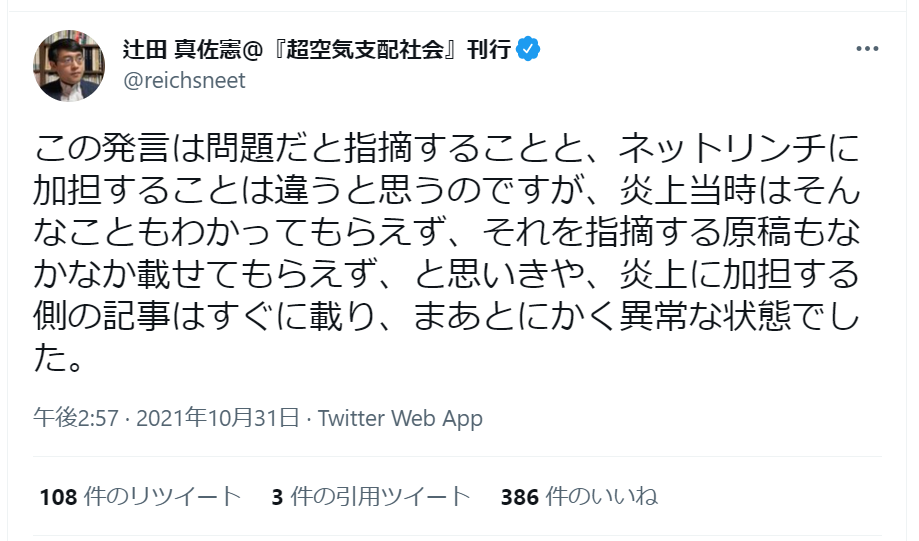

炎上中のネットメディアの雰囲気は、圧倒的に北村氏に対して同情的、かつ呉座氏に対して批判的なものであった。以下の辻田真佐憲氏の証言が、それをよく示している。

こうした中で、3月28日に私が――ネットメディア3社に打診を断られ、4社目にしてようやく――この問題に関する論考を朝日新聞社系の「論座」に寄稿したところ、「呉座擁護だ」と見なされて当方まで炎上する事態となる。その後4月2日に、前稿で採り上げた日本歴史学協会の声明が発表され、2日後の4月4日に、学者や書籍編集者など20名弱の連名でのオープンレター「女性差別的な文化を脱するために」が公開されている。

後編では「論座」への寄稿時、およびオープンレターの発表後に私が関係者との間で体験したやりとりを披露し、「言い逃げ化」が進むネット社会の実情を世に問いたいと思う。

当時「論座」の記事は、公開後48時間のみを誰にでも読める無料期間とし、それ以降は(頭出し的な無償部分を除き)登録会員にしか読めない有料記事とするルールだった。しかし炎上中の話題を扱う以上、これでは48時間の経過後に、原テキストの全体を読まない形での恣意的な引用や解釈を誘発する恐れがある。

そのため当方から申し入れて、関係者の人権に配慮し、当初は同記事に限っては例外的に「ずっと無料公開」とする形をとっていただくことができた。また記事内で言及する呉座勇一氏、さらに(彼による揶揄の対象となっていた)女性2名の有識者については、「読者の攻撃性を煽らないように、顔写真は絶対に使わないでください」とお願いし、こちらも編集部の快諾を得ている。

ところが私の記事が公開された2日後の3月30日に、勝部元気氏というコラムニストが呉座氏の写真を大々的に掲げつつ、「呉座勇一氏が溺れた「フェミ・リベラル叩き」というマノスフィアの“沼”」なる全面的な「呉座批判」を同じ「論座」に掲載する。翌31日には続編「呉座勇一氏のフェミ・リベラル叩き問題で激化するバックラッシュに抗う」も公開され、こちらでは私まで顔写真入りで批判されることになった。

私の写真はともかく、困ったのは勝部氏の人権意識は私と大きく異なっていたようで、彼の記事は通常の「48時間のみ無償公開」のルールに従ったままであった(おそらくは、担当した編集者も異なっていたものかと思う)。結果として、相互に論争している記事の「片方だけをずっと無償公開することは難しい」と編集部から相談され、もとより「例外的な措置」として配慮していただいたものであるから、私も自分の記事を有料化することを諒とした次第である。

もちろん言論の自由がある以上、本人が名前を出したうえで誰かを批判したいのであれば、堂々とやればよいことである。しかし現在進行形で炎上・係争中の問題についての自らの言及が、一般の読者にどう読まれ、利用されうるかに関して、配慮する人としない人との落差があまりに大きいことを、この「論座」寄稿の経緯は示しているように思う。

そうした「後々に与える影響」への配慮を欠いたとき、時事的な言論は容易に「言い逃げ」へと転化する。そのことより一層顕著に示すのが、4月4日に公開されたオープンレターであろう。

この公開書簡「女性差別的な文化を脱するために」は、冒頭から名指しで呉座勇一氏を批判する文章だが、同氏が「あらゆる社会的弱者」を差別したなどと記した日本歴史学協会の声明文に比べれば、かなり丁寧に書かれてはいる。しかし、呉座氏が「公的には歴史修正主義を批判しつつ、非公開アカウントにおいてはそれに同調するかのような振る舞いをしていた」(強調は引用者)なる、名誉毀損を構成しかねない――「かのような」で人を非難できるなら、あらゆる事実無根の中傷が正当化されるだろう――記述を含むほか、致命的な問題を抱えていることは当初から明白に思われた。

ひとつは、このオープンレターが単なる公開書簡に留まらず、事実上の「署名運動」の機能を果たしていたことだ。4月のあいだを通じて賛同者を募り、結果的に1316人に及ぶ長大な支援者のリストが、レターの末尾に現在も掲載されている。

肩書を見るかぎり、おそらく最も多いのは大学教員ないし研究者で、次ぐのが出版などメディア関係者である。レターの文面に「中傷や差別を楽しむ者と同じ場では仕事をしない、というさらに積極的な選択もありうる」との一節がある以上、文中で名指しされる呉座勇一氏と「もし同じ場所で仕事をするなら、これだけの数の同業者を潜在的に敵に回しかねませんよ」と喧伝する、示威行動だと解釈されてもやむを得まい。

もうひとつは、この時点で呉座氏と係争中であり(現在は、呉座氏の謝罪文公表により決着)、なにより同氏による中傷の告発者として広く知られていた北村紗衣氏が――署名者ですらなく――レター自体の呼びかけ人(=文責を担う最初の20名弱の1人)に名を連ねていたことである。

係争中の両者のうち片方のみを呼びかけ人に加えて、支援者を関連業界から募り、その長大なリストをネット上に誇示する行為は、控えめにいって「私的な報復」であり、より端的にいえば私刑(リンチ)だろう。時と場合によって「許されるリンチもある」とする発想は、ある種のマッチョなカルチャーにしばしば見られるものではあるが、「女性差別的な文化を脱する」ことを目指す有識者が唱えるのは普通ではない。

これらの問題について、私はこのオープンレターの呼びかけ人ともつながる、信頼できる人物をひとり知っていたため、レター公表の2日後にあたる4月6日とその翌日に、上記の懸念をメールで伝えている(レター本文の公開は続け、しかし署名者リストの掲示のみは停止してはとの現実的な提案もした)。その方は真摯かつ丁寧に応答され、間違いなく起草者たちに伝えると約束して下さったが、その後も4月末日での署名募集・公開の〆切まで、彼(女)らの態度が変わることはなかった。

つまりこのオープンレター公表の中枢にいた人びとは、外部(=與那覇)からの警告で「自らの行為が結果的にネットリンチとなる恐れのあること」を知りながら、あえてその指摘を無視したことになる。これは明白な事実であり、今後必要があれば関連する資料を公開する用意がある。

ともあれ、形式上は80以上の歴史学系の学会が所属する日本歴史学協会が、ネットでの問題の判明からわずか半月で呉座勇一氏を「あらゆる社会的弱者」を差別する存在として非難する声明を出し、呉座氏による中傷の被害者(だと主張し当時係争中の学者)を含む20名弱がオープンレターを公表して、1316名の関係者が署名したのである。これが、日文研における呉座氏の(同氏の主張では、正統な手続きを踏まえない)処遇に「影響しなかった」ということはあり得ない。

問題は、日本歴史学協会の声明は誰が起草したのかすら、いまだ判然とせず、オープンレターの呼びかけ人や署名者たちからも、呉座氏の事実上の「解職」という処分をどう考えるのか、見解の表明が乏しいという事実だ。

そうした現状が続くかぎり、声明とオープンレターの関係者(署名しただけの者も含む)はともに、「あのときはそういう空気だった。その後どうなるかなんて知らない」という態度で、係争中の個人への非難を一方的に行った、単なる言い逃げ屋と見なされざるを得ないだろう。

かような言い逃げ屋たちが、なぜ学究や言論・出版を使命とする人々からここまで生まれてしまうのか。この点に関しては今後とも、折に触れ考察していきたいと思っている。

近日の衆議院総選挙の結果もあり、目下久しぶりに「あるべき政治の対立軸とはなにか」を巡る議論がかまびすしい。しかし政界はともかく、学界や論壇・メディアが国民の信頼を取り戻すために、引かれるべき一線の所在は明らかだと思う。それは「保守とリベラル」でも、「学者とアマチュア」

だから、この春には上記の声明やオープンレターに賛同した人たちにも、伝えたい。

「いまさえよければ」という言い逃げを生み出す文化を拒絶し批判することで、誰もが参加できる自由な言論空間を作っていきましょう。

■

與那覇 潤

評論家。歴史学者時代の代表作に『中国化する日本』(2011年。現在は文春文庫)、最新刊に『平成史-昨日の世界のすべて』(2021年、文藝春秋)。自身の闘病体験から、大学や学界の機能不全の理由を探った『知性は死なない』(原著2018年)の増補文庫版が11月に発売された。