monzenmachi/iStock

3.相関係数の結果の分析

(1)人口10万人当たりコンビニ数 × TFR※

最初に「人口10万人当たりコンビニ数」を取り上げるのは、コンビニ活用の消費スタイルこそ「単身者主義」に合致していると考えられるからである。

※ TFR・・・合計特殊出生率(Total fertility rate)

一人暮らしで、必要ならば深夜でも早朝でもすぐに食べられる食品が置いてあり、日常生活用品の品揃えもしっかりしている。コンビニは1970年代に誕生して、時期を合わせてそのころから21世紀の今日まで、老若男女単身者の生活を支える代表的なコミュニティ施設となった。英語本来の意味としては、「便利さ」の他に「公衆トイレ」を表わす単語であったことからも分かるように、簡単で素早く購入できて、より快適な生活に役に立つものである。

特に単身者のライフスタイルでは、食生活がいちばん気になるところである。しかし、24時間営業のコンビニが1974年から全国展開してからは、一人暮らしの食料・食材それに生活用品などの買い物も便利になった。

前稿で使った表2のデータは2014年のものだが、人口10万人当たりコンビニ数では調査データがある2007年と2011年でもいずれも北海道が都道府県で第1位であった(総務省統計局、2023)。

すなわち、小家族化が進み単身者が多い北海道とりわけ札幌市では、コンビニを身近な生活施設の代表として、一人暮らしに便利な都市社会システムが作られてきたことになる。

北海道の優位は変わらず

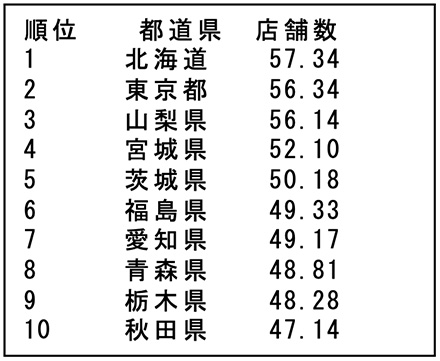

なお、都道府県データではないが、『月刊コンビニ』(2021年5月号)によれば、上位10都道県のランキングが示されている(表4)。これによれば、2014年から7年後でも北海道の優位は変わらなかった。

表4 人口10万人当たりコンビニ数(2021年)

出典:『月刊コンビニ』(2021年5月号)

ちなみに2020年の「単独世帯率」が全世帯の50.24%を占める東京都そして40.49%の北海道では、2021年の「人口10万人当たりコンビニ数」は、北海道が57.34店で第1位になり、東京都が56.34店で第2位になった。

これらを合わせてここでの仮説は、「単独世帯率」が高い東京都と北海道はそれだけ「単身者本位」の人が多いので、その生活を日常的に支えるコンビニ数も増えるというものである。

エクセル統計による相関係数

そこでエクセル統計により、人口10万人当たりコンビニ数とTFR間の相関係数を取ってみた。注意しておきたいことは、相関係数は因果関係を示さないので、結果は「正の相関がある」または「負の相関がある」と読むしかない。なおrは統計学でcorrelation coefficient(相関係数)を表す記号である。

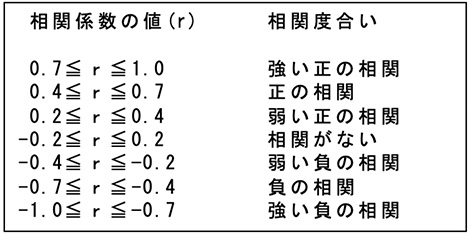

まず、コンビニ数の47都道府県データとTFRの相関を取ったところ、r=-0.22509(沖縄県込み)となった。一般的に「ー」(マイナス)が付くと「負の相関」なのだが、表5のような分布があらかじめ定められている。それに照らすと、このrは「弱い負の相関がある」という判断が得られる。

表5 相関係数の値と相関度合

また、沖縄県データを除いて相関係数を計算すると、r=-0.24201(沖縄県なし) となり、同じく「弱い負の相関」が得られた。すなわち、どちらからでも「人口10万人当たりコンビニ数」が多いこととTFRが低いことの関連が分かったのである。

2023年の総出生数が75万人に落ち込み、必然的に年少人口数が少なくなり、その比率も低下している現在、単身者を支えるコンビニ数は漸増しつつある。その意味で、今後ともに一人暮らしの老若男女のライフスタイルの維持にとっては有益なコミュニティ施設であり続けるであろう。

(2)単独世帯率 × TFR

単独世帯とは世帯人員が一人の世帯数であり、総世帯で割った数値が「単独世帯率」になる。

直近の国勢調査結果を見ると、これは32.38%(2010年)から34.53%(2015年)を経て、37.97%(2020年)へと増大してきた。(1)で東京都と北海道の単独世帯率は紹介したが、それ以外のたとえば京都府は41.20%で第3位、TFRも1.25で第44位というように、両者の関連がここでも予想される。

そこでまず沖縄県も含む47都道府県データにより、両者の相関係数を計算したところ、r=-0.24728(沖縄県込み)が得られた。表5に照らしてみると、「弱い負の相関」があることになる。

さらに沖縄県を外して46都道府県データを使った相関係数でもr=-0.31576(沖縄県なし)が出た。これにも「弱い負の相関」があるといってよい。

婚外子率と合計特殊出生率

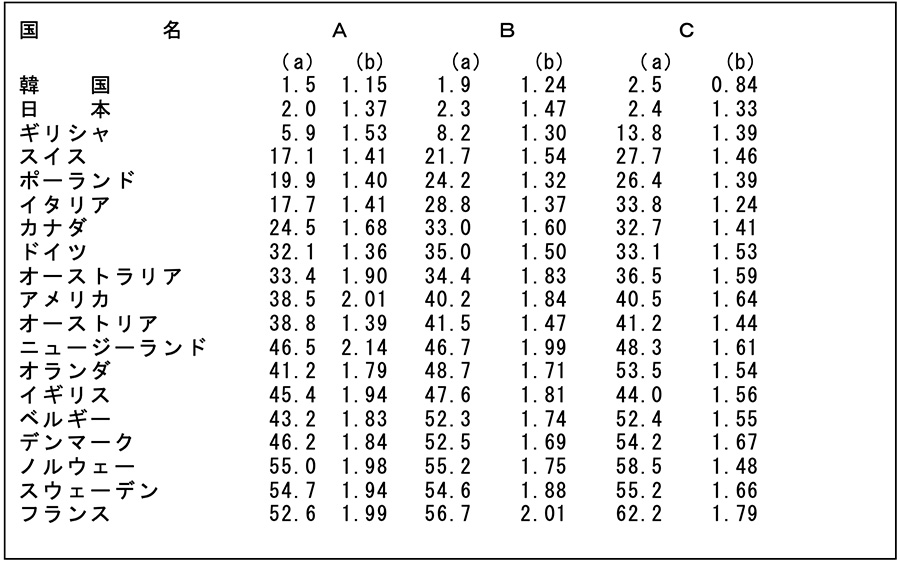

経験則でも分かるように、婚外子率が2%の日本では、男女とも一人暮らしではなかなか子どもを持つということにはなりにくい(表6)。そのため単独世帯率が増えることとTFRが下がることの間には相関が認められるのである。

表6 婚外子率と合計特殊出生率の国際比較

出典:OECD Family Databases(2010)、OECD Family Databases(2017) 、OECD Family Databases(2020)から金子が作成

婚外子率 Share of births outside of marriage (% of all births)

合計特殊出生率 Total fertility rate

A:OECD Family Databases(2010) a:婚外子率 b:合計特殊出生率

B:OECD Family Databases(2017) a:婚外子率 b:合計特殊出生率

C:OECD Family Databases(2020) a:婚外子率 b:合計特殊出生率

(3)借家率 × TFR

借家とは居住者以外の者が保有・管理する住宅のことであり、「借家率」は住宅全体に占める借家の比率である。なぜこのデータを少子化関連で使用するかといえば、持ち家の広さに比べると、借家の延べ面積はかなり狭くなるという実態があるからである。

たとえば総務省統計局による「住宅・土地統計調査」(2018年)によれば、日本全体で見ると持ち家率が61.2%で、借家率が35.6%になっていて、残りは社宅などである。持ち家住宅の延べ面積は119.9㎡になっているが、借家のそれは46.8㎡過ぎず、住宅の狭さは歴然としている。さらに持ち家における居住室数は5.50室であり、借家のそれは2.58室でしかない。

借家にみるこのような住宅事情では、かりに子どもが生まれても義務教育段階で子ども部屋を与えることは困難になる。ましてや二人の子どもを持つことには両親にためらいが生じるだろう。

その意味で、少子化対策の一つに狭い住宅から広い住宅への移転も想定されるが、なにしろ土地価格も住宅価格も高騰しているので、それは簡単ではない。そのような実情を考えながら、借家率とTFRの相関係数を取ってみた。

借家率とTFRの相関係数

まずは沖縄県も含む47都道府県データで計算すると、r=-0.03428(沖縄県込み)となり、無相関という結果が出た。しかし、沖縄県のデータを外してみるとr=-0.24769(沖縄県なし)が得られ、表5により「弱い負の相関」が確認された。

この1年間の「異次元の少子化対策」の議論では、子ども支援金の多寡と何歳までそれを支給するか、財源をどうするかの3点が焦点になってきたが、ここで明らかにしたように、狭い住宅では子ども支援金が1万円上がったくらいでは出生数の増加には届かない。

とはいえ、借家住宅からの持ち家に転居するには数千万円が必要なので、おいそれと支援はできない。そのようなジレンマを感じさせる相関関係であった。

4.1世帯当たり世帯主年収 × TFR

核家族も三世代同居家族も世帯主がいるが、多くの場合父親か母親が世帯主になっている。では、一人暮らし世帯ではどうなるかといえば、単身で暮らしている者がそのまま世帯主として計算される。「定位家族」の世帯主の大半は中年以上の父親か母親、「生殖家族」ならば夫か妻が世帯主になる。しかし、一人暮らし世帯の半数を占める学生や若い勤労者もまた世帯主になるので、低い年収がそのまま統計データには反映される。

2020年の「1世帯当たり世帯主年収」の単位は千円であり、神奈川県が363.2万円で最高であり、次いで東京都が352万円というように高い都県もあれば、高知県の189.1万円や秋田県の196.9万円のように低い県もある。

定義上一人暮らしの若者や高齢者も「世帯主」なので、その平均「年収」は複雑な合計になっていることを承知で、TFRとの相関を計算すると、沖縄県が入った場合ではr=-0.45598となり、沖縄県を外してもr=-0.43691が得られて、いずれも「負の相関」が鮮明に出たのである。

「世帯主年収」が多いこととTFRの低さとが相関

これに基づけば、「1世帯当たり世帯主年収」が多いこととTFRの低さとが相関したことになり、かりに単身の若者の年収が増えても、そのまま結婚への動機づけには直結しないと考えられる。

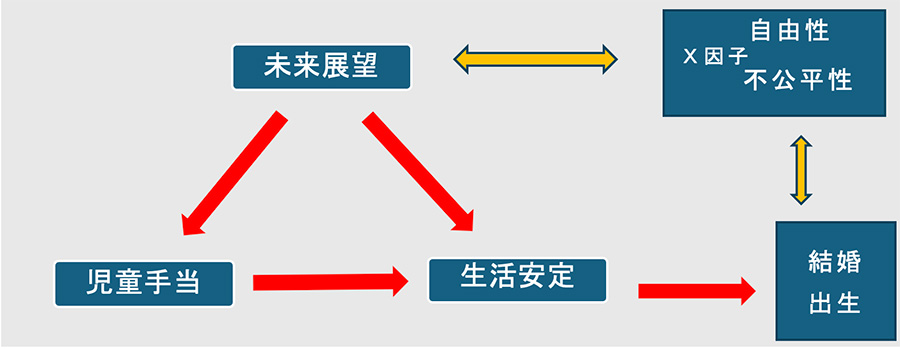

現今の「単身者本位」を変えて、結婚をめざそうという方向付けをしたいのならば、「年収」の一部になるような子育て支援金の他に、図2で示したように、より一層の正規雇用化を進めての「生活安定」と「未来展望」が描けるような方策を優先するしかない。

「未来展望→生活安定」の軸は高齢者を含む全国民が当事者意識をもち、自らの人生設計の判断基準にするからである。

図2 少子化対策の因果ダイヤグラム

(注)金子の作図

5.消費支出 × TFR

ド・フリースは『勤勉革命』のなかで、「消費」に注目して、新たな消費願望として健康、栄養、居住環境(公共財)を特に「Zコモディティ」と命名して、これらの最終消費財を「快適性」の構成要因とした(同上:224)。そして、一般的には消費はクスターをつくるとみた。しかも消費の持つ機能として、世間体、家庭内くつろぎ、衛生対策の複合をあげている(同上:220)。

これを社会学的に読み解くと、

- 世間体―誇示的消費

- 家庭内くつろぎーパーソナリティ安定

- 衛生対策―健康志向

となる。

消費クラスター

さらに、セククームの「家族の生活水準は、その収入に還元することはできない」(同上:228)を引用して、その理由に、家事労働が温かな食事、清潔な衣服、暖いベッドなどを提供することをあげている。しかも「収入の慎ましい家族にとっては、世帯内部での労働分担と特化が、彼らの望んだ消費クラスターに飛び移るための唯一可能な経路だった」(同上:229)と分析した。

しかし逆にいえば、世帯内部での労働分担と特化がなくても、高収入があれば、家族は要らなくなる。ここに「単身者主義」が肥大化する土壌が生じた。

すなわち可処分所得が多く、自由に使える単身者ならば、とくに世帯を構成することはないという判断が生まれ、その意識が共有されるようになったと考えることが可能になる。

大都市では、家族力に期待しなくても暮らせる

とりわけ大都市では、家族力に期待しなくても、コンビニ、開業医、公共交通、在宅支援サービスセンター、郵便局、銀行、各種商業施設などのコミュニティ生活機能要件を使うことで、単身者なりの快適性が維持できる。21世紀の多くの日本都市では、すでにそのような社会構造の変質が普遍化したのではないか。

この観点から、「二人以上世帯」の日常の快適性を支える「消費支出」を取り上げてみた。残念ながら、「単身者世帯」の「消費支出」データが見つからなかったからである。

都道府県データで沖縄県も入れた結果はr=-0.37140(沖縄県込み)となり、沖縄県を入れなくともr=-0.27302(沖縄県なし)が得られて、いずれもTFRとは「弱い負の相関」が検出された。すなわち、「消費支出」が増えることとTFRが下がることの間に相関があるということになった。

「二人以上世帯」でも可処分所得が多ければ、世帯単位での「快適性」志向が強くなるので、結果的に子どもを産み育てることを控えるようになる状況が普遍化する。そのため、単身者でも自由に使える可処分所得があれば、そのまま「快適性」を指向するから、ここでも結婚して世帯を形成する動機づけが高まらない。したがって、表6にみたように日本の婚外子率は2.5%程度なのだから、出生数の増加には程遠くなる。

収入の増加や消費支出の拡大とTFRは逆の相関を示すのだから、この1年間で顕著であった単なる支援金を増額するだけの「異次元」論争では、全く解決策が見えてこない。

6.婚姻率 × TFR

表6「婚外子率と合計特殊出生率の国際比較」で明らかにしたように、世界的にみると、「婚外子率」が高い国のほうがかなり多い。東アジアは日本と韓国のデータしかなく、台湾、北朝鮮、中国の実状は不明だが、文化的な規範としての国民レベルでの儒教意識の広がりを原因として、この低さが説明されることが多い。

一方、2020年でみても、欧米とりわけ北欧としてのスウェーデン(55.2%)、ノルウェー(58.5%)、デンマーク(54.2%)など、半数以上が婚外子の状態での出産となっている。逆にいえば、男女が婚姻関係の中での出産というわけではない国々が多いのである。

そこで、日本の婚姻率とTFRとの相関を調べてみると、沖縄県データが入った場合はr=-0.03847であったし、沖縄県を外してもr=-0.14700となり、どちらも無相関という傾向が得られた。日本でも婚姻関係が多くなれば、TFRが上がるということではなさそうである。

表6からは婚外子率が低い国ではTFRも低く、婚外子率が高い国ではTFRが高いという傾向は窺われるが、この比率もまた文化的帰結なのだから、日本が国家政策としてこの比率を操作することはできないし、無意味でもある。

日本の高度成長期がヒントになる

これまでも指摘してきたように、日本の高度成長期では婚姻率が高く、TFRも2.00を超えていた。しかしそれは、「明日のために今日も頑張る」という「企業戦士」に象徴されるライフスタイルが国民のなかに浸透していた時代だったからである。

「今日も頑張った」ら「生活が安定」して、「将来展望」が明るくなるという国民的な信頼感があればこそ、TFRも2.00を維持していたのであろう。

7.第3次産業就業率 × TFR

第3次産業と第1次産業を比較すると、前者は仕事への個人的「才覚」が重要であり、後者は農業に典型的なように集団的な「合力」を必要とするように思われる。田植え、草取り、稲刈り、出荷等の時期では集団的対応こそが仕事の「質」を左右するから、いわゆる農業県では身内の労働力プールとしても子どもが多く誕生する傾向を持っている。

例外は北海道であるが、TFRが1.50を超えている福井県(67.9%)、鳥取県(68.3%)、香川県(68.0%)、佐賀県(66.9%)、長崎県(72.2%)、熊本県(68.5%)、大分県(69.3%)、宮崎県(67.8%)、鹿児島県(71.1%)、沖縄県(78.2%)の10県ではいずれも農業県としての特徴を持っていて、TFRも日本のなかでは高い方に属する。

そこで第3次産業就業比率との相関を計算すると、沖縄県を入れた場合では、r==-0.16281となり、無相関という結果になった。しかし、沖縄県を外せば、r=-0.33192になり、「弱い負の相関」が得られた。すなわち、東京都に象徴されるように、第3次産業就業比率が高いところではTFRが低く出たのである。

ここでも第3次産業に従事する「単身者本位」が強いことが、農業県のTFRの総体的な高さを凌駕して、TFRの低さと結びつくという説明が可能になる。

8.女性就業率 × TFR

最後に「女性就業率」との相関を取り上げる。

注意しておきたいことは、統計上「女性就業率」には農家の主婦もまた含まれる点である。すなわち農家の無給「家族従業者」もまた就業していることになっている(総務省統計局『社会生活統計指標-都道府県の指標 2024』)。

東京都の「女性就業率」は低い

そのため東京都の「女性就業率」が都道府県第1位と誤解されやすいが、日本の統計では農家の主婦が「家族従業者」として位置づけられるために、7とおなじような傾向が得られる。

したがって、「女性就業率」が過半数を超える県には、秋田県(50.8%)、山形県(52.1%)、群馬県(51.3%)、新潟県(50.8%)、富山県(53.0%)、石川県(52.7%)、福井県(54.5%)、山梨県(51.6%)、長野県(52.9%)岐阜県(51.7%)、静岡県(52.1%)、愛知県(50.7%)、滋賀県(50.3%)、鳥取県(51.7%)、島根県(51.7%)、佐賀県(53.0%)、熊本県(50.8%)、宮崎県(50.5%)、鹿児島県(50.5%)などの19県が該当して、しかも比率的には上位になった。

ちなみに「女性就業率」が高いと思われる都市型の府県として、大阪府は43.9%、京都府が44.9%、奈良県も44.1%、兵庫県は45.9%、神奈川県が46.8%、そして観光に特化して女性が働くイメージが強い沖縄県でも45.6%に過ぎない。

「女性就業率」が高いこととTFRが高いことに正の相関

この前提を理解したうえで、TFRとの相関係数を計算すると、まず沖縄県も取り込んだ結果は、r=0.35625となり、「弱い正の相関」が検出された。「女性就業率」が高いこととTFRが高いことに「正の相関」があることが分かった。

一方で、沖縄県のデータを外して46都道府県で相関係数を取ると、r=0.49832が得られ、表5に照らせば、「女性就業率」の高さとTFRの高さには「正の相関」があると結論できる。ただし、農業でも製造業でもサービス業でも「女性就業率」が高い方がTFRも高いとは断定できない。

なぜなら、既述のように農業県では統計上「女性就業率」が高く出るので、製造業でもサービス業でも同じかどうかは不明だからである。それを証明するにはもっと細かなデータが必要になるが、今のところでは探せていない。

9.古典に学ぶ少子化対応

パラダイムの変更ができるか

以上、簡単ながら、子育て支援金を増額する、支援金供与の該当者を増やす、財源をどうするか、というお定まりの支援金をめぐる議論を横目にした具体的なデータ分析を行った。そこでは、日本の社会システムの構成員が粉末化して、形態としては「単身者本位」の社会に推移していることが、未婚率を高め、出生数を減少させて、「少子化する高齢社会」をひき起こしたと見るからである。

粉末社会とは私の造語であるが、「社会全体の連帯性や凝集性が弱まり、国民全体が個別的な存在に特化した」(金子、2016:85)社会を表わすものである。また個人レベルでは、粉末化現象を「私的な権利、利己主義、欲望満足、欲求充足」(金子、2023b:32)で表現することがある。

いずれにしても個人の粉末化への配慮がなければ、政府による単発的な一時金の支給はもとより、毎月支給の子育て支援金の増額を実施しても、少子化の根本的対処にはならないとした(同上:283)。

少子化対策の大原則

この10年間私は、学術研究の方針として少子化対策の大原則を繰り返し主張してきた。具体的には、

- 原則1 少子化を社会変動として理解し、原因と対策を考慮する。

- 原則2 原因の特定化に対応した世代間協力の克服策を志向する。

- 原則3 必要十分条件として「子育て共同参画社会」を重視する。

- 原則4 社会全体による「老若男女共生社会」を最終目標とする。

- 原則5 学問的成果と民衆の常識が整合する政策提言を行う。

を掲げた(金子、2016:231)。

これらは、2003年の『都市の少子社会』以降に断続的に続けてきた「少子化研究」の総括の意味を込めていたが、どこからも反応がなかった。

さらに同じ本の中で、ブレンターノの「福利説」までも紹介して、学術的な取り組みの重要性も強調してはみたものの、この主張も厚労省や内閣府の担当者には届かなかった。

ブレンターノの「福利説」

それは以下のような内容を含んでいた。ブレンターノの「福利説」は、マルサス人口論についての水田による解説でたまたま簡単に触れられた内容である。ブレンターノは1931年に死去しているから、水田のこの要約は実に90年以上も前の作品からの引用となる。

ブレンターノは生活水準の上昇が出生率の低下(すなわち少子化)を伴う理由を、

- 職業のための準備と教育がたかまるため、男子の結婚がおそくなる

- 文化が高まるにつれて収入の源泉であった女子と子どもが支出の源泉となる

- 女子の経済的独立性がたかまり、結婚への誘因が弱まる

- 社会的活動の増大のため、結婚が生活にあたえるよろこびは相対的に減少する

- 高い教養と文化をもった男女は、自分に適切な配偶者を得にくくなる

- 優生学的配慮あるいはよりよく育てたいという配慮から、子どもの数がすくなくなる

という6点に求めた(水田、1980:41)。

古典の威力

これらすべては現代日本の少子化の背景分析としても有効であり、これこそ古典の威力であろう。

歴代首相が「少子化対策」とは何かを明言せずに、厚生労働大臣が「社会全体での支援」を定義しないまま、いたずらに40年間を「待機児童ゼロプラン」にこだわり続けた結果を前に、国民とりわけ若者は先行き不透明感をつのらせるしかない。

掛け声だけの「社会全体での子育て支援」に終始せずに、ブレンターノを始めとした学術的成果をきちんと吟味した政策作りを国会で与野党が協働していたら、もっと可能性のある未来が開けたであろうと思うと残念であり、失われた40年間の空しさが募ってくる。

デュボスによる出生率低下の条件が実現した現代日本

また、同じく現代日本の少子化打開としての「異次元の少子化対策」に有益な古典として、デュボス(1965=1970)がある。

そこで引用された箇所「結婚して大家族を育てあげてきた誠実な人の方が、独身のままでいて、ただ人口について語っているだけの人よりも、国家により多くの奉仕を果たしている」(同上:240)は現代日本の少子社会にも通用する。

この研究書において、人口減少が進む現在とは異なる人口爆発の時代に出生率低下の条件として、デュボスは(ⅰ)社会保障、(ⅱ)一夫一婦制、(ⅲ)晩婚、(ⅳ)生活と住居の改良、(ⅴ)より高度の個人の安全性、をあげた(同上:253)。これらすべてが日本では現実化して、長期的な出生率低下を招き、逆に「異次元の少子化対策」が積極的に論じられるほどになった。

世界的にみて比較的整備された社会保障制度、完成された一夫一婦制度、高学歴により必然化した晩婚と晩産、世界的にみて完成度の高い住宅水準、劣化は見られるものの、まだ日常的安全性が確保されている社会システムなど、60年前のデュボスの主張は現代日本にそのまま該当する。時代を超えて、個人にも社会全体にも通用する「生活安定」と「未来展望」を備えたことが古典の証明なのであろう。

『戦略』や『ビジョン2100』をめぐる真摯な議論がほしい

翻って政界やマスコミ界の現状を見ると、せっかく『戦略』や『ビジョン2100』が出されたにもかかわらず、内容についての真摯な議論は生まれず、放置されているような印象さえ受ける。

首相や担当大臣から時折出生数の著しい減少への不安は語られることはあるが、「世代会計」を通して、現世代がどこまで何を負担して、次世代や次々世代に何を託すかという議論もなされないままいたずらに時が過ぎていく。

これは1956年に出されたミルズの『パワーエリート』でのべられたように、「政治家が全国的問題について語るばあい、かれらの言辞は空虚な修辞にとどまる」(ミルズ、1956-1969:131)の伝統が日本の現在でも残っているかのように思わせるに十分であった。

こども家庭庁が動き始めて1年が経過した現在、日本で「こども真ん中」政策がどの程度政府や与野党やマスコミに認識されているだろうか。「少子化する高齢社会」に対応できない政治に、先行き不安感を払拭できない国民が増えてきている。

【参照文献】

- Dubos,R.,1965,Man Adapting,Yale University Press.(=木原弘二訳『人間と適応』みすず書房).

- Jan de Vries,2008,The Industrious Revolution,Cambridge University Press.(=2021吉田敦・東風谷太一訳『勤勉革命』筑摩書房).

- 神島二郎,1969,『日本人の結婚観』筑摩書房.

- 金子勇,2011,『コミュニティの創造的探求』新曜社.

- 金子勇,2013,『「時代診断」の社会学』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,2016,『日本の子育て共同参画社会』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,2023b,『社会資本主義』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,2023c,「社会資本主義への途④-人口反転のラストチャンス」アゴラ言論プラットフォーム6月22日.

- 金子勇,2023d,「マスコミの『少子化』報道姿勢」アゴラ言論プラットフォーム5月13日.

- 金子勇,2023e,「異次元の少子化対策』の論理と倫理」アゴラ言論プラットフォーム4月18日.

- 金子勇,2024a,「【社会学の観点】 少子化論」に対する『数理マルクス経済学』の限界①)アゴラ言論プラットフォーム1月25日.

- 金子勇,2024b,「子育て共同参画社会」から見た「共同養育社会」論)アゴラ言論プラットフォーム2月4日.

- 金子勇,2024c,「どのような資本主義を想定するのか」アゴラ言論プラットフォーム2月16日.

- Malthus,T.R.,1798,An Essay on the Principle of Population.(=1980 永井義雄訳 「人口論」水田洋編『世界の名著41 パーク/マルサス』中央公論社).

- Mille,C.W.,1956,The Power Elite,Oxford University Press.(=1969 鵜飼信成・綿貫譲治訳『パワー・エリート』東京大学出版会).

- 水田洋,1980,「イギリス保守主義の意義」水田洋編『世界の名著41 バーク/マルサス』中央公論社.

- 大西広,2024,「要するに人口減が資本主義で解消されるのかどうかという問題①」アゴラ言論プラットフォーム2月11日.

- 総務省統計局『社会生活統計指標-都道府県の指標 2023』同統計局.

- 総務省統計局『社会生活統計指標-都道府県の指標 2024』同統計局.