5月18日 土曜日。京都はすがすがしく晴れていました。

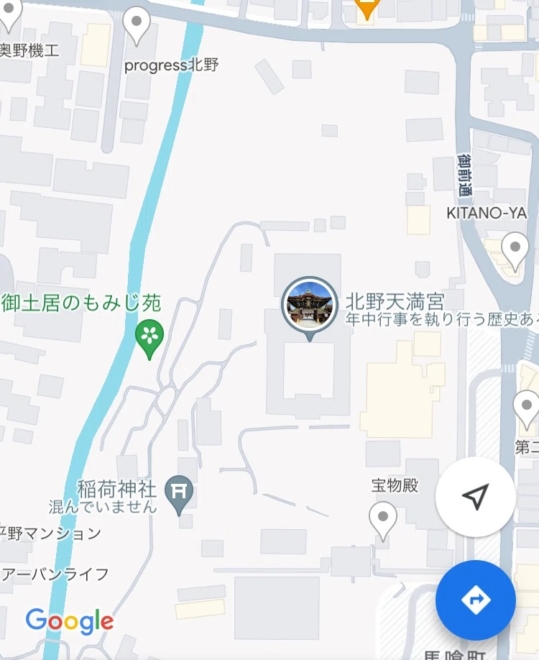

訪ねたのは北野天満宮。息子の合格祈願に来て以来の訪問です。

土曜日ですが修学旅行生が大勢います。さすが学問の神様。修学旅行の必須ルートのようです。

今回わたしが北野天満宮を訪ねたのは学業成就のお参りが目的ではありませんでした。北野天満宮の西の裏手にある御土居の青もみじを観るために来たのです。正直今まで北野天満宮の裏に青もみじの名所があるとは知りませんでした。

北野天満宮の西にある御土居のもみじ苑。

「御土居」とは豊臣秀吉が戦乱で荒れ果てた京都を取り囲み防禦を固めるために築いた土塁と堀のことです。堀の一部は天然の川がその代わりとなっており、ここでは紙屋川がその役割を果たしています。北野の御土居の周辺にはかつてからの自然林が残ります。樹齢350年から400年を経た紅葉の木もあり、それらが今青々とした葉をつけ始めて観光客の目を楽しませています。

それでは中に入ってみましょう。

苑にはいれば清々しい青もみじが目の前に現れます。わたしは秋の真っ赤に色づく紅葉も好きですが、初夏の青もみじの若々しい緑も同じくらい好きでよく青もみじを訪ねて京都を訪れます。

門から少し入ったところに造られた朱塗りの舞台。ここから見下ろす紅葉の景色も見事です。

土曜日の京都は観光客で大混雑。北野天満宮は先ほど紹介したとおり学生だらけですが、御土居の中は人通りも少なく静かです。深呼吸しながら緑の世界を堪能できます。

北野の御土居のシンボルともいえるのがこの赤い橋。鶯(うぐいす)橋と呼ばれています。この季節は青もみじの緑と朱塗りの橋のコントラストが見事です。

西の堀としての役割を果たしつつ紙漉きも行われていたという清流、紙屋川に架かる橋。木漏れ日に照らされて美しいです。

暫し橋の真ん中に立って青もみじと川の流れをゆったりと眺めました。

今回のブログは全体が緑色ですよね。賑やかな京都にいながら静かに一面緑の世界に浸れる貴重な場所です。青もみじの名所はほかにもありますが、寺社が多くこれだけ人のいない場所は珍しいと思います。お気に入りの場所になりそうです。

展望所まで登ると鶯橋を上から望めたり、国宝の天満宮本殿を紅葉越しに眺めることができます。ここからしか望むことができない本殿の姿です。

頭がよくなりますように 頭がよくなりますように 頭がよくなりますように

天神様の裏手にひっそり佇む北野の御土居。どっぷり新緑に浸れる素晴らしい場所でした。次は紅葉の季節、燃えるような赤の世界も楽しんでみたいと思い、牛の頭を撫でて天満宮を後にしました。

編集部より:この記事はトラベルライターのミヤコカエデ氏のnote 2024年5月23日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はミヤコカエデ氏のnoteをご覧ください。