やはり、というべきか、地方自治法改正案に先頭を切って反対しているのが、社民党出身、世田谷の保坂展人区長である。

「自治体は改正を求めてない」地方自治法改正案に首長ら危機感 https://t.co/gyziOc3DpM 約200人が参加し、杉並区の岸本聡子区長のほか、立民と共産、社民各党の国会議員らも。真鶴町から駆け付けた小林伸行町長は語気を強めた。「自治体は改正を求めていない。国が指示してくれなんて一切思っていない

— 保坂展人 (@hosakanobuto) May 23, 2024

改正案に盛り込まれている、非常時に国が自治体に対して「必要な措置」を指示できる権限(いわゆる指示権)が危険だ、として大騒ぎしているのだが、一見すると尤もな反応のように見えて、保坂区長の場合はそうではない。保坂区長が公開した反対集会での「発言メモ」なるものを見てみよう。

Facebookに発言メモを公開しました→

「地方自治法改正」への緊急発言 保坂展人

岸田首相の打ち出したイメージは、「聞く力」に象徴される謙虚な姿勢だったはず。地方自治法の審議を聞いていて、とうやら「聞かない姿勢」「打ち切る力」が顕著になってきたものと感じる。https://t.co/AT0TCPXZHX— 保坂展人 (@hosakanobuto) May 23, 2024

この中で、こんなことを自慢げに述べている。

私は、正直に3年間のコロナ対応で国とやりとりしてきたことを思い出して、「37・5度以上の熱が4日以上」を目安としてきた国の方針にこだわらず、「PCR検査体制の拡大」を打ち出し、高齢者施設のクラスター化を防止するために「無症状者への検査も含む高などの社会的検査」、コストとスピードを解決するために「検体プール方式の導入」の提案など、国の判断に先んじて自治体独自の判断を行い、厚生労働省と協議・交渉して実現してきた道のりをふりかえり、いったい何時、「補充的指示」が出来るのかを問うてきた。

当時を振り返れば、保坂区長はそもそもPCR検査体制の拡充に後ろ向きだった。そのことは、世田谷区医師会が厳しく抗議していた(コチラ参照)。

さらに、「無症状者への検査も含む高(ママ)などの社会的検査」や「検体プール方式の導入」とやらは、血税総額9億円を投じて何の成果もなかった、あの「いつでも誰でも何度でも」の悪名高き「世田谷モデル」のことを指しているが、これは日本公衆衛生協会が「失敗モデル」と一刀両断していることは、以前にも指摘した。

さらには、最近、世田谷区が公表したコロナ禍の「対応記録」も同じような保坂区長の自画自賛のオンパレードで、何の検証にもなっておらず、不正確な区政の宣伝に堕しており、極めて不適切である。

それはそうとして、文中の「いったい何時、「補充的指示」が出来るのかを問うてきた」という文意はよく汲み取れないが、国からの指示権が発動されると、コロナ禍で自分か実行したような、自治体の主体的な取り組みが阻害される、と反発しているようである。

たしかに、地方自治体は国の子分でも手下でもなく、対等な関係であることは論を俟たない。ゆえに、首長たちが指示権について、懸念を抱くことに不思議はない。事実、全国知事会は総務相に提言書を手渡している。

「指示待ちの自治体増える恐れ」 国の指示権拡大案に懸念の声相次ぐ https://t.co/V1Wvs4SE8N

— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) May 14, 2024

しかし、同じ首長とはいえ、知事たちと保坂区長の大きな認識の違いは、知事らは改正の必要性を理解しているが、保坂区長は全否定しているところにある。

吉村大阪府知事は緊急事態宣言を例に、緊急時は「どこに責任があるのかをより明確にしないと、迅速で適切な判断ができない」と述べている。その通りだろう。緊急時には、保坂区長のように、おかしな施策を手前勝手にやるのではなく、国がしかるべき指示を出し、自治体と協力して事に当たることに問題はないはずだ。

ただ、国の横暴に対する歯止めは必要であり、日本維新の会と自民・公明は、指示権行使後の国会報告を盛り込んだ修正案を提出している。

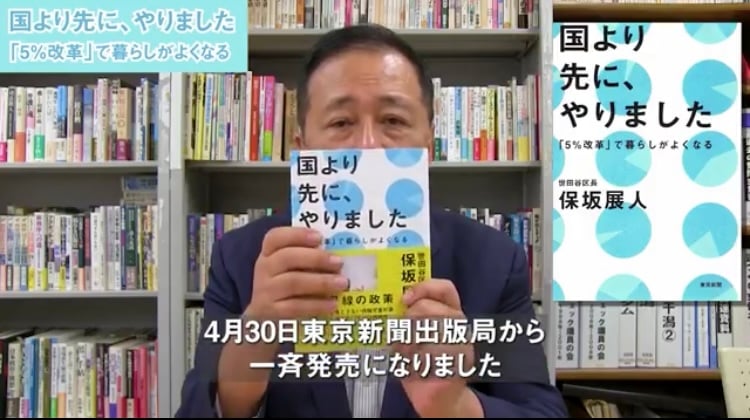

保坂区長が最近上梓した『国より先に、やりました』(東京新聞刊)を読むと、「発言メモ」にあるようなことを延々と語っているが、このタイトルを見てわかるように、「国より先にやる」とか「国に盾突く」とか、そういう事が大切なのではなく、いかにして世田谷区民の命を守るか、ということが最重要課題であるはずだ。そこのところがすっぽり抜け落ちているから、幼稚な自己礼賛と反対のための反対に終始するのである。

そもそも、世田谷区の場合は、区長が暴走しているのだから、国にしっかり指示してもらいたいくらいである。今回の改正反対運動を見ると、区長は「世田谷モデル」のときと同様、自分が目立てる“ネタ”にしている感すらもある。